ページコンテンツ

オープンリールテープとは、磁気テープがリール(スプール)に巻かれた状態で使われる録音メディアであります。

一般的にはプラスチック製や金属製のリールに、フェライトや酸化鉄などの磁性体を塗布したテープが巻かれ、それをテープレコーダーに装着して再生・録音を行います。

カセットテープに先立ち、音楽制作・放送・アーカイブなどあらゆる場面で用いられたオープンリールは、20世紀の音響文化の礎を築いた重要な技術である上に、やはりレコードを超えるアナログオーディオ体験ができる可能性を秘めている唯一のデバイスであるともいえます。

この記事では、オープンリールテープの歴史を細かく追っていきながら歴史的な理解を深めたいと思いますので、ぜひ最後までお付き合いください。

この記事を担当:こうたろう

1986年生まれ

音大卒業後日本、スウェーデン、ドイツにて音楽活動

ドイツで「ピアノとコントラバスのためのソナタ」をリリースし、ステファン・デザイアーからマルチマイクREC技術を学び帰国

金田式DC録音のスタジオにて音響学を学ぶ

独立後芸術工房Pinocoaを結成しアルゼンチンタンゴ音楽を専門にプロデュース

その後写真・映像スタジオで音響担当を経験し、写真を学ぶ

現在はヒーリングサウンド専門の音楽ブランド[Curanz Sounds]を立ち上げ、ピアニスト, 音響エンジニア, マルチメディアクリエーターとして活動中

当サイトでは音響エンジニアとしての経験、写真スタジオで学んだ経験を活かし、制作機材の解説や紹介をしています。

♪この記事には広告リンクを含みます♪

テープレコーダの歴史と発展

20世紀のコンテンツクリエイトを語る上でフィルムカメラの進化、そしてテープレコーダーの進化は欠かせない存在でした。

特にテープレコーダーの音は、映画や音楽を通して今でも私たちを楽しませてくれます。

人間は五感を使ってこの物理次元の情報を取得します。

その中でも目と耳というのは、非常に面白い器官であると同時に、耳からの音情報というのは特に膨大なものになってきます。

絵や写真よりもよりダイレクトに感情を伝える手段でもあります。

たとえば、宇宙飛行士が宇宙で音楽を聴くためにカセットテレコを携帯していたという事実は、テープレコーダの心理的効用を象徴するエピソードとして語られています。

テープレコーダーは、マイクロフォンで拾われた音声を電気信号に変換し、それを磁気テープに記録する仕組みとなっています。

理想的な再生を行うためには、録音された電気信号を忠実にスピーカーやヘッドホンで再現する必要があり、これがいわゆる「ハイファイ(高忠実度)」と呼ばれる概念の基盤です。

最古のテープレコーダー

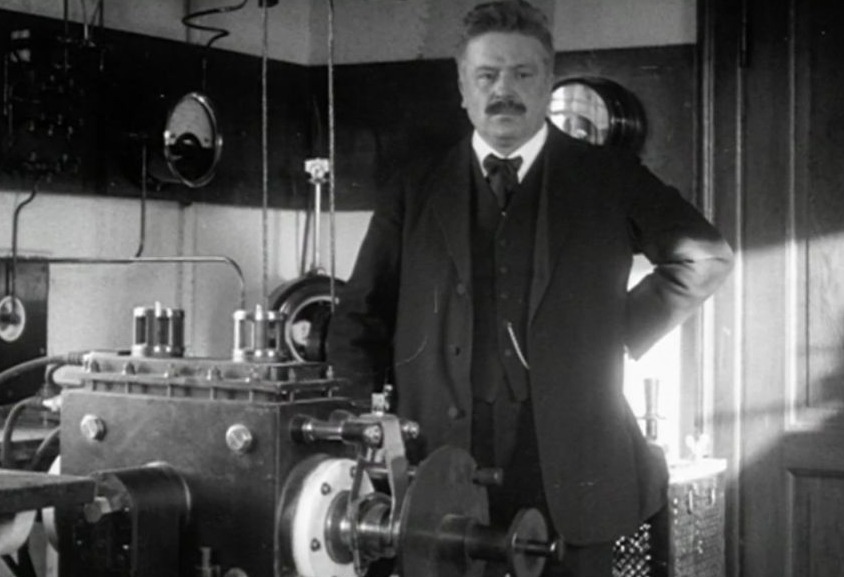

画像引用:historiek.com

世界初のテープレコーダーに行き着きます。それがデンマークの発明家ヴァルデマー・プールゼン(Valdemar Poulsen)によって考案された「テレグラフォン」です。

テレグラフォンは史上初めて磁気を利用して音を記録することに成功した装置であり、現在のオーディオ技術の源流となった革命的発明でした

発明の背景:電話と蓄音機の時代に生まれた発想

テレグラフォンが生まれた19世紀末は、電話の実用化(1870年代)や蓄音機(エジソンのフォノグラフやベルリナーのグラモフォン)の発明によって、音声コミュニケーションと録音が大きな注目を集めていた時代でした。

電話が発明されてからまだ数十年しか経っておらず、通話を自動的に記録するという発想自体が新鮮だったわけです。

蓄音機は音を溝としてレコード盤や蝋管に機械的に刻み込むものでしたが、プールゼンはそれとは全く異なる電磁気的な方法で音を記録できないかと考えました。

プールゼン自身は1869年生まれのデンマーク人技術者で、もともと大学で自然科学を学んでいましたが中退し、コペンハーゲン電話会社の技術部門で助手として働き始めました。

電話会社での勤務中に彼の創意工夫の精神に火が付き、鋼のワイヤーに音の信号を磁気的に刻み込むというアイデアに取り組み始めました。

ただ、実はこのアイデア自体は米国人技師オーバリン・スミスが1880年代に着想して論文で示唆していたもの(彼は実演には至りませんでした)。

プールゼンはそれを実際の装置として形にすることに成功したのです。

こういうスタイルの発明品というのは革新を呼ぶものが多いですよね。

最近だとビットコインなどが良い例ではないでしょうか。

テレグラフォンの構造と磁気録音の仕組み

テレグラフォン(Telegraphone)は一種の「磁気蓄音機」ともいえる装置で、細長い磁性体(当初はピアノ線と呼ばれる鋼鉄製の細いワイヤー)に音声を記録しました。

基本的な構造はとてもシンプルで、音声を電気信号に変換して電磁石(記録ヘッド)に流し、その電磁石の先に連続的に移動する鋼線を近づけます。

すると音声信号に応じて電磁石の磁場が変化し、ワイヤー上の各位置に磁化のパターンが刻み込まれます。

再生時には同じワイヤーを再び磁気ヘッドに通し、刻まれた磁化パターンが電気信号として読み取られて音声が復元される仕組みです。

初期の実験機では短い鋼線を円筒に巻き付けて手回しで再生するような簡易なものでした

しかし原理実証に成功すると、プールゼンはより実用的な改良を加えていきます。

長時間録音のために電動モーターでワイヤーをリールからリールへ巻き取りながら走行させる方式を採用し、約30分間の連続録音が可能なモデルも開発していました。

画像引用:historiek.com

記録媒体も鋼線だけでなく、幅広の薄い鋼帯(スチールテープ)を用いたタイプや、さらには鋼鉄製ディスクに記録するタイプも試作されています。

いずれも当時としては大変先進的な機械です。

音声を電話回線から直接録音できる(蓄音機にはできなかった芸当です)というテレグラフォンの能力は、技術者たちを驚かせました。

細い鋼製ワイヤーをモーターで走行させながら記録ヘッド(電磁石)に近づけ、音声信号に応じた磁気パターンをワイヤー上に刻み込む仕組み、原理は、後の磁気テープレコーダーやハードディスクにも受け継がれていきました。

パリ万博での衝撃と初期の評価

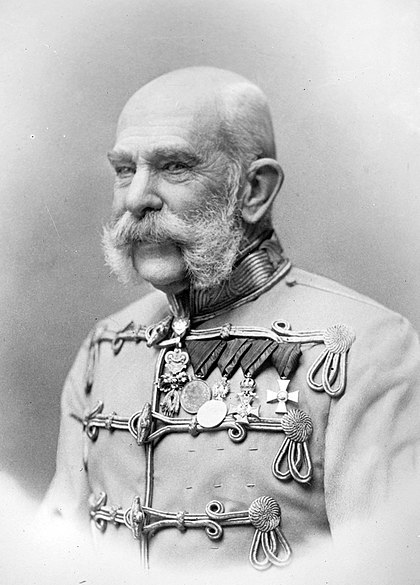

プールゼンはこの画期的発明を持って1900年のパリ万国博覧会に臨み、テレグラフォンの実演を行っています。

その場で彼はオーストリア皇帝フランツ・ヨーゼフ1世の声を録音してみせましたが、これは現存する最古の磁気音声記録であると考えられています。

博覧会での展示は大きな注目を集め、当時の報道では「30分もの録音ができるこの装置は、電話と同じくらい世界にとって重要なものになるだろう」と絶賛する声があがりました。

一方で、実用化に向けた課題も明らかになりました。

当時のテレグラフォンには真空管による電子増幅がまだ備わっておらず、録音再生された音声はヘッドホンで辛うじて聞き取れる程度の微弱なものでした。

装置の構造も当時としては複雑で精密であり、量産や維持にコストがかかることが予想されました。

このため、博覧会で注目を浴びたにもかかわらず欧州ではなかなか十分な資金援助が得られず

当時商業展開は容易ではありませんでした。

それでもプールゼンは諦めず、1903年にはアメリカ人の支援者たちとともにアメリカ・テレグラフォン会社を設立し、改良型テレグラフォンの製造販売に乗り出します。

アメリカ製のモデルでは先述の通り30分録音可能な鋼線式の機種が発売され、**口述筆記(ディクテーション)**用の録音機や電話の留守録装置(後述)として売り込まれました。

しかし結果的に市販機としては大きな成功を収めることができず、好奇心旺盛な一部の科学者や技術者が数百台を購入した程度で、実際に企業の秘書業務や電話録音に活用した例はごくわずかだったといいます。

数年後には同社も事業を終了し、テレグラフォンそのものは表舞台から姿を消していくことになりました。

電話の留守録と文化的インパクト

テレグラフォンが一般に広く普及することはありませんでしたが、そのコンセプト自体は当時の人々に強い印象を与えました。

とりわけ「電話の自動留守録」という発想は画期的で、プールゼン自身、1904年には電話機に接続して不在時のメッセージを録音できる留守番電話装置を開発しています。

画像引用:ethw.org

これは最初テレグラフォン式の磁気ワイヤー録音で実現され、後に改良版では磁気テープが使われるようになりました。

電話そのものが登場して間もない時代に「電話越しに録音メッセージを残せる」という体験は、現代でいう留守番電話やボイスメールの原型を示すものであり、人々のコミュニケーション手段に新たな可能性を示唆したわけです。

また、テレグラフォンによって音声を何度も再生して研究できるという道が開かれたことは高い文化的意義と言えます。

例えば先述の皇帝フランツ・ヨーゼフの肉声が後世に残されたことは歴史的記録として価値がありますし、それ以外にも科学実験用に音声を記録する用途でテレグラフォンが活用された例があります。

当時の新聞には、テレグラフォンを使って「電話新聞」と呼ばれる情報サービス(電話回線でニュースやアナウンスを流すシステム)の放送内容を録音し、繰り返し再生するといった応用にも期待が寄せられていました。

こうした試みは、音声メディアを蓄積・再放送するといった今日のラジオや音声ストリーミングに通じる発想とも言えます。

後世への技術的遺産:磁気テープへの発展

商業的には失敗に終わったテレグラフォンですが、その技術的遺産は後の音響メディアに大きな影響を与えました。

プールゼンの磁気録音原理は20世紀前半に入って他の技術者たちによって受け継がれ、改良されていきます。

例えばドイツのクルト・スティレやイギリスのルイス・ブラトナーはテレグラフォンの特許権を引き継ぎ、1920年代に鋼線式録音機を改良した装置を開発しました。

ブラトナーの「ブラトナーフォン」は映画の音声をフィルムに同期させる試みに用いられましたし、マルコーニ社に引き継がれた後はマルコーニ=スティレ録音機として1930年代初頭の英BBCやカナダ放送などで使われるようになります。

これらは鋼鉄製のテープ(スチールリボン)に音を記録する大型機でしたが、放送の分野で初のテープ録音を実現した機器でした。

さらに1920年代末になると、ドイツのAEG社とIG・ファルベン社のグループが新しいアプローチを模索しました。

オーストリアの技術者フリッツ・プリーマー(Fritz Pfleumer)が考案した磁性粉末を塗布した紙テープ(特許取得1928年)を採用し、従来の鋼テープよりも軽く扱いやすい磁気テープを実現しました。

IG・ファルベンがテープ素材を製造し、AEG社が新たな録音機を開発して、1930年代初頭には**「マグネトフォン」**の名で発表されました。

マグネトフォンは音質と実用性でそれまでの鋼線・鋼帯録音機を凌駕し、1930~40年代にはドイツやフランスのラジオ局で盛んに活用されました。

第二次世界大戦の終結時には、この磁気テープ録音機が世界最高水準の録音装置となっており、連合国軍はドイツから持ち帰ったマグネトフォンをもとに戦後のテープレコーダー開発を一気に進めることになります。

第二次世界大戦中のドイツ:マグネトフォンと高周波バイアスの革命

1930年代末から1940年代初頭にかけて、磁気録音技術はドイツにおいて飛躍的な進化を遂げました。

この時期に開発された録音機「マグネトフォン(Magnetophon)」は、従来の鋼線式録音機やディスク録音機とは一線を画す高性能を実現し、現代のテープレコーダーの原型となったといっても過言ではありません。

この進化の核心にあったのが、新素材の磁気テープと高周波バイアス方式という2つの技術的革新でした。

磁性テープの誕生:Luvitherm テープの開発

従来の鋼線式や鋼帯式録音機は、記録媒体の重量や柔軟性、取り扱いの難しさといった物理的制約がありました。

これを解決するため、ドイツのIG・ファルベン工業と**AEG(Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft)**が共同開発したのが、酸化鉄(Fe₂O₃)を塗布したプラスチックベースの磁気テープです。

このテープは「ルヴィサーム(Luvitherm)」と呼ばれ、基材に塩化ビニール系プラスチックを使用し、表面に微細な酸化鉄粉末を均一に塗布したものでした。

これにより、軽くて柔軟、しかも高密度の録音が可能となり、従来の鋼製メディアと比較して取り扱いやすさと音質の両立を実現したのです。

このLuvithermテープは76.2cm/s(30ips)という高速で走行させることで、当時としては異例ともいえる15,000Hzまでの高音質再生能力を持っていました。

これにより、音楽や放送用途においても、レコードを凌駕するほどの音質が得られるようになりました。

革命的技術:高周波バイアスの実装

もうひとつの重要な技術革新が、高周波バイアス(HF Bias)方式の導入です。

これは1939年、ドイツのブラウンミュール(Braunmühl)とウェーバー(Weber)によって開発されたもので、録音信号に加えて数十kHzの高周波交流信号を重畳することで、録音歪みを劇的に低減し、S/N比とダイナミックレンジを大幅に改善する技術です。

この方式により、従来の無バイアスあるいは直流バイアス録音に比べて、圧倒的にクリアで忠実な録音再生が可能となりました。

現在のアナログ録音においても、この高周波バイアス方式は基本原理として受け継がれています。

軍事利用とプロパガンダ放送の影

この先進的な録音機「Magnetophon K1」以降のモデルは、ドイツ国内の放送局や政府機関、さらには国防軍(ヴェアマハト)でも使用されました。とりわけプロパガンダ放送や軍内部の情報記録、指令の録音などに利用され、戦時下での情報戦にも大きく貢献したとされています。

また、当時のドイツは国家規模で情報通信技術に投資しており、マグネトフォンは国家機密に近い存在として、国外には一切情報が出されないほどの厳重な管理下にありました。

戦後アメリカの衝撃:マグネトフォンとの遭遇

この革命的な録音機が世界に知られるようになるのは、1945年、第二次世界大戦の終結を待たねばなりませんでした。

連合国軍がドイツ各地を占領する中で、アメリカ軍はベルリンやフランクフルトの放送局から複数台のマグネトフォンを接収。

これらの装置とともに、酸化鉄を塗布したプラスチックテープの現物もアメリカ本土に持ち帰られました。

この中には、ルヴィサームテープとセットで運用されていたMagnetophon K4、K5、K6といったモデルが含まれており、その圧倒的な音質と性能にアメリカの技術者たちは驚愕しました。

特に、アメリカの放送局CBSの技術責任者だったジョン・T・マリンや、録音業界の重鎮であったジャック・マランらは「これこそ次世代の録音機だ」と確信し、すぐにアメリカ国内でのリバースエンジニアリングと商用化が進められることになります。

この一連の流れから、Ampex Model 200や3M製磁気テープの登場につながり、戦後アメリカの音響技術はマグネトフォンの影響を受けて飛躍的に発展していくことになります。

もちろんこの時期に世界を驚かせたドイツの技術はテープレコーダーだけではありません。

カメラ、レンズ、マイクロフォンなどなど。

この時期に飛躍的に進化した人類の叡智は多数ありますし、現在でも戦闘に現役で使われるような兵器の原型もこの時期にドイツから押収されたものが多いでそうです。

テレグラフォンから始まった磁気録音の系譜は、戦後になって一般家庭用のオープンリール・テープレコーダーやコンパクトカセットへと姿を変え、音楽や音声を手軽に録音・再生できる時代を切り開きました。

ひいてはビデオテープによる映像記録や、コンピュータ用ハードディスク・フロッピーディスクといったデジタルデータの磁気記録にもこの原理が応用されており、クレジットカードの磁気ストライプまで含めれば私たちの生活のあらゆる場面に恩恵を及ぼしています。

アメリカに渡ったマグネトフォン:Ampexとビング・クロスビー

第二次世界大戦後、ドイツで開発されたマグネトフォンの技術がアメリカに渡ったことで、アナログ録音の世界は一気に近代化の時代に突入しました。

アメリカの放送業界と音楽産業は、これまでになかった音質と録音自由度を手にし、以後数十年にわたり、磁気テープがメディアの主役となっていきます。

その出発点となったのが、Ampex Model 200の登場と、エンターテイナー ビング・クロスビーの存在でした。

アメリカの音響技術者たちの衝撃

戦後、アメリカ陸軍がドイツから持ち帰ったマグネトフォンをBell Labs(ベル研究所)やAmpex社の技術者が解析し始めたとき、彼らはこれが既存の録音機とはまったく次元の異なるものであることをすぐに理解しました。

特に、マグネトフォンの高周波バイアス方式とLuvitherm磁気テープによる録音品質は、当時のレコード録音や鋼線式録音とは比べものにならず、歪みが少なく、周波数レンジが広く、しかも編集ができるという点で、放送や音楽録音に革命をもたらすと考えられました。

このテクノロジーの商用化をいち早く進めたのが、**カリフォルニア州レッドウッドシティの小さな会社 Ampex(アムペックス)**です。Ampexはもともと軍需産業向けの精密モーター技術を製造していた企業でしたが、この新しい磁気録音技術をきっかけに、録音機のトップブランドへと成長していきます。

ビング・クロスビーと録音の未来

この新録音機の最大の理解者にして投資家となったのが、アメリカの国民的歌手で俳優の**ビング・クロスビー(Bing Crosby)**でした。

1940年代のラジオ放送では「生放送至上主義」が主流で、収録番組は音質的にも信頼性の面でも敬遠されていました。

しかしクロスビーは、自由な収録と編集によって、より洗練された放送を提供したいという強い信念を持っており、新技術を模索していました。

クロスビーは、Ampexが開発していたModel 200の試作機を聴いた際、あまりの高音質と編集自由度に衝撃を受け、自身のラジオ番組「The Bing Crosby Show」の収録用に導入することを即決。

自らAmpexに資金を提供し、録音技術の商業化を強力に後押ししました。

こうして1948年、Ampex Model 200は世界初の高性能磁気テープレコーダーとして市場投入され、放送局やレコード会社に一気に広まりました。

Ampex Model 200 の特徴

- テープ速度:76.2cm/s(30ips)

- 録音・再生ヘッド:高周波バイアス方式採用

- S/N比、歪率、周波数特性すべてにおいて従来のレコード録音機を凌駕

- スプライス(テープカット編集)による自由な編集が可能

- RCA、NBC、CBSといった大手放送局が導入

このAmpex Model 200の成功により、アメリカでは放送業界を中心にテープレコーディング技術が一気に標準化されていきます。クロスビーはその後もAmpexの録音機改良に資金提供を行い、ステレオ録音やマルチトラック録音技術の発展に多大な影響を与えました。

録音技術の商用応用と文化的影響

この磁気録音技術の進化は単なる放送技術の進歩にとどまりませんでした。1949年にはAmpexが開発した録音機を用いて、レコード会社がマスターテープ録音を開始。これによりアナログレコードの品質が飛躍的に向上し、「テープ録音→レコード製造」という音楽制作フローが確立されます。

1950年代には、Ampexの技術を基にして、Les Paul(レス・ポール)が世界初の多重録音(オーバーダビング)技術を開発し、音楽制作の新しい時代を切り拓きました。録音機が単なる記録装置から創造のツールへと変貌した瞬間です。

おわりとまとめ

テレグラフォンは学術的・歴史的に見れば、蓄音機や真空管と並んで音響技術の転換点となった重要な発明です。

磁気録音という新手法を切り拓いたことで、音を「記録して再現する」手段に飛躍的な発展をもたらしました。

一般の知名度こそエジソンの蓄音機ほど高くはありませんが、その影響は現代のオーディオや情報技術に脈々と受け継がれています。

音楽や録音を愛するオーディオマニアにとっても、テレグラフォンの物語はオーディオ史の原点として興味深く、当時の技術者たちの情熱と創意に思いを馳せるロマンが感じられるのではないでしょうか。

世界最古のテープレコーダーであるテレグラフォンの足跡を辿ることで、現在私たちが享受している録音技術のありがたみを改めて実感できるに違いありません。

最初期のテープレコーダは、バイアスや増幅機能も備えていない鋼線式でした。

真空管の発明や高周波バイアス技術の登場、さらに磁性体を塗布したテープの開発が、テープレコーダの性能を飛躍的に向上させました。録音媒体の効率も劇的に改善され、かつては3,000メートルの鋼線が必要だった録音が、わずか2.4センチメートルのテープ長で実現可能になったのです。

第二次世界大戦中には、ドイツでテープ速度76cm/sを要していた録音が、戦後には9.5cm/sでも15,000Hzの高音質録音が可能になるまで進歩しました。アメリカでは主に9.5cm/sの4トラック・ステレオが普及し、日本でも19cm/sの4トラックがハイファイ標準として定着しました。

このような低速度化は、磁性テープの高性能化、録音・再生ヘッドの進化(ナローギャップ化)、機器の小型化によって実現されました。特に真空管からトランジスタへの転換は、ポータブル型やカセット型といった家庭向け機器の普及を加速させました。

初期の録音装置は、ピアノ線を巻いたドラムに電磁ヘッドを接触させて録音するもので、音質には課題が多かったものの、やがて磁気テープの導入により大きく改良されました。録音技術の夢は、子どもの糸電話の時代から続くものであり、やがて現実となったのです。

音楽家:朝比奈幸太郎

神戸生まれ。2025 年、40 年近く住んだ神戸を離れ北海道・十勝へ移住。

録音エンジニア五島昭彦氏より金田式バランス電流伝送 DC 録音技術を承継し、

ヴィンテージ機材で高品位録音を実践。

ヒーリング音響ブランド「Curanz Sounds」でソルフェジオ周波数音源を配信。

“音の文化を未来へ”届ける活動を展開中。