ページコンテンツ

🎞️ 録音時間計算ツール

フィルムカメラの再ブームが起こり、オーディオ、録音もアナログテープでやってみたい!という若者も今後増えていくかもしれません。

そして、まず、そもそもこの記事は写真機を知る方がオーディオを学びたい・・・といった場合、次の表をみることでほぼ完結します。

| 写真フィルムフォーマット | 対応する録音方式 | 共通する特徴・用途 |

|---|---|---|

| 35mmフィルム | 19cm/s・4トラック | 汎用性が高く、手軽でコストも抑えられる標準的仕様。記録時間重視 |

| 中判(6×6、6×7) | 38cm/s・2トラック | 高解像度。質感や空気感まで表現できるハイファイ録音 |

| 大判(4×5) | 76cm/s・1/4〜1/2インチテープ | 業務用マスタリングレベル。繊細かつ情報密度が非常に高い |

| 超大判(8×10) | 76cm/s・2インチマルチトラック | プロフェッショナルの頂点。すべてのディテールを最大限に記録可能 |

オープンリールの魅力は、音の密度感、空気感、ダイナミクスの豊かさにありますが、それを支えるのがテープの物理的スペックです。

この章では、オープンリールの「リールのサイズ」「テープ幅」「録音速度」などを、例え話を交えながらわかりやすく解説し、“テープの条件が音を決める”という本質を楽しく理解してもらえるように構成します。

オープンリールのはじまり、、、歴史そのものを知りたいという方はこちらの記事もぜひ参考にしてみてくださいね。

オープンリールの歴史を知る

この記事を担当:こうたろう

1986年生まれ

音大卒業後日本、スウェーデン、ドイツにて音楽活動

ドイツで「ピアノとコントラバスのためのソナタ」をリリースし、ステファン・デザイアーからマルチマイクREC技術を学び帰国

金田式DC録音のスタジオにて音響学を学ぶ

独立後芸術工房Pinocoaを結成しアルゼンチンタンゴ音楽を専門にプロデュース

その後写真・映像スタジオで音響担当を経験し、写真を学ぶ

現在はヒーリングサウンド専門の音楽ブランド[Curanz Sounds]を立ち上げ、ピアニスト, 音響エンジニア, マルチメディアクリエーターとして活動中

当サイトでは音響エンジニアとしての経験、写真スタジオで学んだ経験を活かし、制作機材の解説や紹介をしています。

♪この記事には広告リンクを含みます♪

リールの大きさ:テープの“器”が音の長さを決める

オープンリールのリールサイズは通常 5インチ、7インチ、10.5インチの3種類が主流です。

リールが大きいほど多くのテープが巻け、録音可能時間が長くなります。

| リールサイズ | 巻けるテープの長さ | 録音時間(19cm/s) |

|---|---|---|

| 5インチ | 約300m | 約30分 |

| 7インチ | 約500〜700m | 約1時間〜1時間30分 |

| 10.5インチ | 約1100m | 約2時間〜2時間30分 |

リールの大きさは、例えるなら「お弁当箱のサイズ」です。

小さい弁当箱(5インチ)ではおかず(音)も少ししか入らないけど、大きい弁当箱(10.5インチ)ならボリュームたっぷり。

でも、たくさん詰めるには**おかずの密度(録音速度)や種類(テープ幅)**も工夫が必要なのです。

ちなみに「19cm=7号」「38cm=10号」と言われますが、38cmは10.5インチのこと。

省略して10号と呼ばれます。

特に海外の表記だと10インチというのはないので注意が必要です。

テープの幅:情報量を運ぶ“道路の幅”

テープ幅は、1/4インチ(6.35mm)が最も普及しており、プロ用途では1/2インチや1インチ、2インチまで存在します。

| テープ幅 | 主な用途 | 特徴 |

|---|---|---|

| 1/4インチ(6.35mm) | 家庭用・業務用・一般的な録音 | 最も普及している規格。ステレオ2トラックや4トラック録音に対応 |

| 1/2インチ(12.7mm) | 業務用ステレオ・高音質録音 | 広いトラック幅により、ノイズが少なくダイナミックレンジが広い |

| 1インチ(25.4mm) | スタジオ録音(8トラック〜16トラック) | 多トラック録音が可能で、プロのマルチレコーディングに使用される |

| 2インチ(50.8mm) | 大型スタジオ・24トラック録音 | 最高クラスの録音環境向け。現代の音楽制作でも使用されることがある |

テープ幅は、「音の通る高速道路の幅」です。

1/4インチは片側1車線の道路。2インチは片側4車線の高速道路。

同じ時間でも、多車線の方がたくさんの音(トラック)を高密度で録音できます。

テープ速度:音質を左右する“時間の密度”

テープ速度は「音質」と直結する重要スペックです。

一般的な家庭用では9.5cm/s、19cm/s、38cm/sが多く使われます。

| テープ速度 | 特徴 | 録音時間(テープ長 約1100m) |

|---|---|---|

| 9.5 cm/s(3¾ ips) | 長時間録音向け。音質はやや劣るが経済的 | 約4時間 |

| 19 cm/s(7½ ips) | 標準的な高音質。家庭用・業務用で広く使用 | 約2時間 |

| 38 cm/s(15 ips) | 高解像度録音。マスタリングや音楽制作向け | 約1時間 |

| 76 cm/s(30 ips) | 超高音質だが録音時間が短く、業務用に限定 | 約30分 |

なぜ38cm/s(サンパチ)の方が19cm/sより音が良くなるのか?

これは一言で言うと▶︎

🎧 テープが早く動くほど、同じ時間内に“たくさんの音の情報”を記録できるからです。

具体的に言うと…

1. 周波数特性が広くなる

磁気録音では、テープがヘッドを通過する時のスピードによって、録音できる周波数の上限が決まります。

- テープがゆっくり動くと、高音(=短い波形)を記録しきれない。

- テープが速く動けば、同じ高音も物理的に長くテープ上に記録できるので、ヘッドが正確にトレースできる。

🔍 例え話:「スイカの模様」

細かいスイカの模様(=高音)を鉛筆で描くとき、

紙がゆっくり動いてたら模様がギュッとつぶれて描ききれない。

紙が速く動いてたら、模様をきれいに描ける。

2. S/N比(ノイズと信号の比率)が向上する

- テープが速く動くほど、同じ音を記録するのに広い面積を使える。

- それにより、**信号の強さ(音)**が相対的に増え、ノイズの割合が減る。

- 結果、S/N比(Signal to Noise Ratio)が向上し、静寂の中からクッキリした音が浮かび上がるような再生が可能になります。

🔍 例え話:「筆文字と紙の大きさ」

大きな紙にのびのび書けば、筆跡がしっかり出る。

小さい紙だと詰まってしまい、にじんだり読みにくくなる。

同じ音でも、38cm/sの方が「のびのび書ける」=クオリティが高い。

3. フラッター(微妙な速度変動)の影響が小さくなる

- フラッターとは、テープ走行のムラによる微細な音程揺れ・波打ち。

- 速度が速い方が、これらの揺れが相対的に小さくなるため、音程の安定感が出ます。

比較まとめ:19cm/s vs 38cm/s

| 比較項目 | 19cm/s(7½ ips) | 38cm/s(15 ips) |

|---|---|---|

| 周波数特性 | 約20Hz〜18kHz | 約20Hz〜25kHz以上も可能 |

| S/N比(ノイズ対比) | やや低く、ヒスノイズが目立つことも | 非常に高く、クリーンな音 |

| 音の粒立ち・輪郭 | やや滲みや曖昧さが出ることがある | 非常にシャープで立体的 |

| フラッター耐性 | 若干影響を受けやすい | 速度が速いため影響を受けにくい |

| 録音時間(同一テープ長) | 約2時間 | 約1時間 |

| 用途 | 家庭録音、長時間録音、一般アーカイブ | マスタリング、スタジオ録音、音楽制作 |

補足:じゃあ38cm/sが一番良いの?

✔️ 音質だけを考えれば YES

✋ でも現実にはテープの消費が激しく、録音時間が短くなることに加えて機材コストが高くなる、というデメリットもあります。

🔧 そのため、用途に応じて選ぶのがベストです:

- 19cm/s:家庭録音・アーカイブ用・長時間録音

- 38cm/s:音楽の本番録音・マスタリング用

講演会の音声録音だったりの場合、どうしてもテープ交換の時間がなかったりすると、長時間録音できる準備が必要になります。

カセットテープとの比較

このように見ると、みなさんが家庭で使っているまたは、家庭でも見かけたことのあるカセットテープはいくらフラッグシップ機を使ったとしてもまったく別次元の差があります。

| 項目 | カセットテープ(一般) | オープンリール(38cm/s) |

|---|---|---|

| テープ速度 | 約4.76cm/s | 38cm/s(約8倍) |

| テープ幅 | 約3.81mm(1/8インチ) | 約6.35mm(1/4インチ)〜 |

| トラック構成 | 4トラック(ステレオ2ch×両面) | 2トラック(片面フル使用) |

| 録音帯域(実用) | 約40Hz〜15kHz | 約20Hz〜25kHz以上 |

| S/N比(ノイズ対比) | 約55〜60dB(ドルビー使用時) | 70dB以上 |

| ダイナミックレンジ | やや狭い | 非常に広く、余裕がある |

| ワウ・フラッター | 約0.2〜0.3% | 約0.05%以下 |

| 主な用途 | 家庭用録音、ポータブル、ラジカセ | マスターテープ、業務用音楽録音 |

🎧 音の体感で言えば…

- カセットは、日常使いのメモ帳

- 38cm/sのオープンリールは、和紙に毛筆で書く書道作品

くらいの差があります。。。もっとかもしれません。

つまり、録音された“音の情報量”そのものが違うのです。

もし写真機に詳しい方であれば・・・

カセット:写ルンです

38cmオープンリール:4×5の大判フィルムカメラ

くらいの差があります。写るんですよりももっとかも?

ハーフサイズAPSとシノゴくらいの違いがあるわけです。

どちらも「音(=写真)」を記録できますが、精密さ、深み、階調、空気感に圧倒的な差があるのです。

2トラックと4トラック

「2トラック(2トラ)と4トラック(4トラ)」は、オープンリールテープを使ううえで音質にも操作性にも直結する重要なポイントです。

ここを理解しておくと、再生機器選びやテープの扱い方も格段に上手くなります。

そもそも「トラック」とは?

**トラックとは、テープの幅の中で音を記録する“音の通り道”**のことです。

オープンリールのテープは、幅が1/4インチ(6.35mm)あるのですが、その中を何分割して使うかによって「2トラ」や「4トラ」が決まります。

📌 2トラック(2トラ)とは?

- 片面に左右ステレオ2チャンネル(L/R)を横並びで録音

- テープ幅のほぼすべて(90%以上)を片面に使う

- 裏返して録音・再生は できない

音の通る“道幅”が広く、ダイナミックレンジやS/N比が良好で片面でテープの幅をほぼすべて使い切ります。

📌 4トラック(4トラ)とは?

- 片面にステレオ2チャンネル(L/R)を半分の幅で録音

- 裏返して使えば、もう片面にも別のステレオを録音可能

幅が狭く、ノイズ耐性や低域の表現力が下がります。

またテープ1本で両面使える(録音時間が2倍)のも特徴です。

🔧 仕組みイメージ(視覚化)

テープ幅(6.35mm)に対するトラックの使い方をざっくり絵にすると:

【2トラック】

┌─────────────┐

│ L チャンネル │

│ R チャンネル │ ← 全面使用、片面のみ

└─────────────┘

【4トラック】

┌────┬────┐

│ L1 │ R1 │ ← A面(表)

├────┼────┤

│ R2 │ L2 │ ← B面(裏、反対向き)

└────┴────┘

こんな感じ。

テープ幅(6.35mm)を以下のように分割しますので、リールをひっくり返してB面の録音を開始できます。

▶︎テープを A面としてセットし、録音/再生(L1・R1)

▶︎終了したら テープを裏返す

▶︎リールの向きを逆にして再装着(左リール ← → 右リール)

▶︎B面として録音/再生(L2・R2)

テープ片面(A面)

┌────┬────┐

│ L1 │ R1 │ ← ステレオ(A面)

├────┼────┤

│ R2 │ L2 │ ← ステレオ(B面 ※逆方向)

└────┴────┘「4トラック」は4チャンネルではなく、2ステレオチャンネル×2面のことであることを誤解ないようにしてください。

🎯 トラック数によってテープを選ぶ必要はある?

実際のところ、テープそのもの(素材・幅)は共通です。

違いがあるのは**録音機・再生機の「ヘッドの構造」**です。

| 項目 | 2トラ用デッキ | 4トラ用デッキ |

|---|---|---|

| 再生可能なテープ | 基本的に2トラのみ(4トラは再生不可) | 4トラ対応テープ両面、2トラも読める機種あり(注意) |

| テープの種類 | 同じ(1/4インチテープ) | 同じ(1/4インチテープ) |

| 比較項目 | 2トラック | 4トラック |

|---|---|---|

| 音質 | ◎(業務用) | △(家庭用) |

| 録音時間 | 半分(片面のみ) | 2倍(両面使える) |

| トラック幅 | 広く、情報量多い | 狭く、ノイズに弱い |

| 裏返し再生 | 不可 | 可 |

| デッキ対応 | 再生専用機種が多い | 一般的な家庭用デッキが多い |

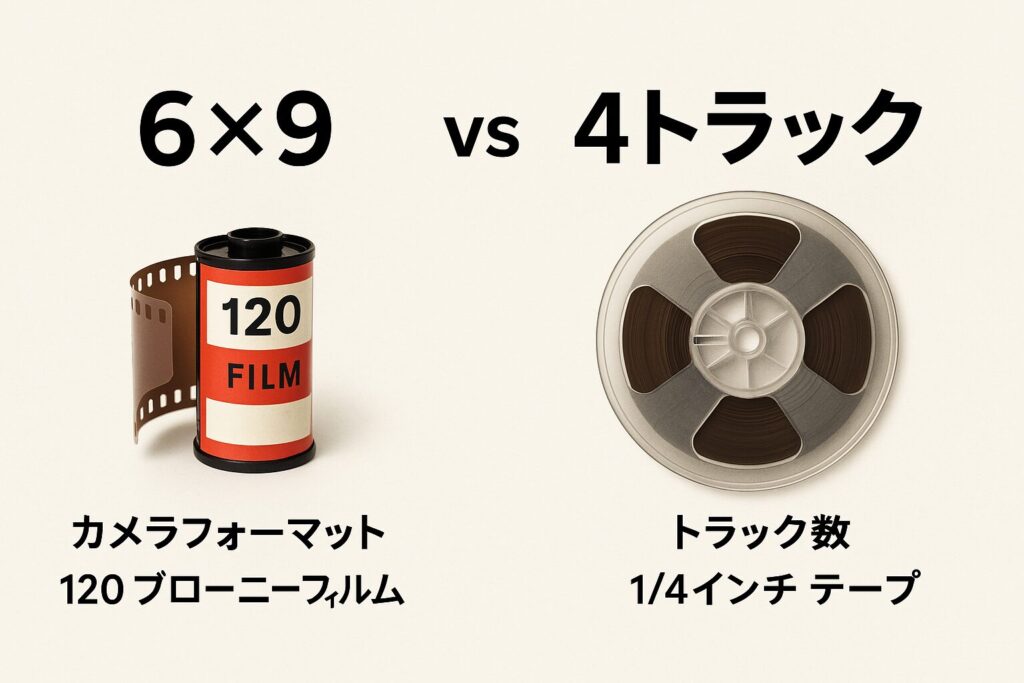

ブローニーフィルムと同じ!?

写真機に詳しい方であればブローニーフィルムと同じであると言えばわかりやすいと思います。

写真の世界でいうところの 「ブローニーフィルムとカメラフォーマット(6×4.5 / 6×6 / 6×9など)」の関係と非常によく似ています。

645でも66でも69でも購入するブローニーフィルムに違いはありませんよね。

機材が勝手に仕切り分けて使ってくれます。

✅ 共通する本質

🎯 メディア(フィルム/テープ)は共通だけど、使い方(カメラ/デッキ)で“情報の密度”が変わる

- 6×9の中判カメラはフィルム1枚で大きく撮れるけど、枚数は少ない → 2トラに近い(高品質だけど録音時間は短い)

- 6×4.5の中判カメラは1枚あたりの面積は小さいけど、撮れる枚数が多い → 4トラに近い(録音時間は長いが情報量は減る)

どちらが優れているというわけではありませんよね。

66も魅力的だし、69はまた違った面白さがあります。

テープの長さ単位:フィート(feet)とメートル(m, cm)

市販のオープンリール用テープは、主にアメリカ規格に従ってフィート(feet)単位で販売されています。

1フィートは約30.48cmなので、メートル単位に変換しながら、一般的な長さを一覧にまとめます。

| フィート(ft) | メートル(m) | センチメートル(cm) | 備考 |

|---|---|---|---|

| 600 ft | 約183 m | 18,288 cm | 5インチリール向け |

| 1200 ft | 約366 m | 36,576 cm | 7インチリール向け(標準的) |

| 1800 ft | 約549 m | 54,864 cm | 7〜10インチ対応、長時間録音向け |

| 2400 ft | 約732 m | 73,152 cm | 10.5インチメタルリール対応 |

| 3600 ft | 約1097 m | 109,728 cm | 業務用・最大長に近い |

⏱️ 録音時間の目安(録音速度ごとの比較)

テープ速度によって、同じ長さのテープでも録音時間が大きく変わります。

以下に「一般的な1800ft(約550m)テープ」の録音時間の目安を示します。

| テープ速度 | 録音時間(片面) | 録音時間(両面/4トラ) | 備考 |

|---|---|---|---|

| 9.5 cm/s(3¾ ips) | 約96分 | 約192分 | 長時間録音向け、音質はやや劣る |

| 19 cm/s(7½ ips) | 約48分 | 約96分 | 標準音質、家庭用で最も一般的 |

| 38 cm/s(15 ips) | 約24分 | 約48分 | 高音質マスター録音向け |

🧠 解説:録音時間の計算はどうして変わるの?

- テープ速度が2倍になれば、録音に必要なテープ長も2倍になります。

- つまり、速度と録音時間は反比例の関係にあります。

例えば:

- 19cm/s → 1秒間に19cm進む

- 1800ft(約549m)のテープを19cm/sで再生すれば:

- 54900cm ÷ 19cm/s ≒ 2889秒 ≒ 約48分

地球史上最高音質:30ipsについて

一般的に「38cm/s(15ips)」がオープンリールの最高音質と思われがちですが、実はその上の世界が存在します。

ここでは、**プロフェッショナル録音の頂点を極める「速度」と「テープ幅」**について詳しくご紹介します。

✅ 速度:76.2 cm/s(30 inches per second)

- 通称:「サンジュッピン(30ips)」

- 使用領域:映画音楽のマスタリング、クラシックの1発録り、米国のポストプロ

- 特徴:

- 周波数特性は30kHzを超える

- ノイズフロアが極限まで下がり、S/N比・ダイナミックレンジが最大化

- 圧倒的な立体感・空気感・超解像度

🔧 代表機種:

- Studer A820

- Ampex ATR-102(30ips対応)

- Otari MTR-90(業務用マルチ)

✅ テープ幅:2インチ(2″)

- 用途:マルチトラック録音(16〜24ch)

- 特徴:

- 1チャンネルあたりのトラック幅が広く、極めて高い分離性能と低ノイズ

- 各トラックの干渉がほぼゼロ → ミックス時に鮮明な定位を実現

- 音の厚み・アナログ感・トランジェントの再現性が桁違い

🔧 代表機種:

- Studer A800 MkIII(24ch)

- Otari MTR-90(2″モデル)

- Sony APR-24(マスタリング向け)

🧠 テープ幅と速度の理論限界

| 項目 | 理論上の最大値 | 説明 |

|---|---|---|

| テープ速度 | 約76.2 cm/s(30 ips) | 業務用録音における最高速度。超高域・S/N比に優れる |

| テープ幅 | 約50.8 mm(2インチ) | 24トラック録音に対応。1トラックあたりの幅が広く、分離性が高い |

| 録音チャンネル数 | 最大24トラック | スタジオでのマルチトラック録音用。ミキシング前提で使用 |

| 音質レベル | 最大で96kHz/24bit相当以上 | 適切なヘッドとテープを使えば、デジタルを超える解像度も可能 |

- ミックス前提の録音では、1トラックごとの音質劣化を最小限に抑える必要がある

- 特にクラシックやジャズのワンテイク収録では、**後処理に頼らない「原音主義」**が求められる

- テープの厚みや磁性体の質が微細な音の粒立ちと質感に直結するため、

「とにかく最高の録音を残したい」というプロの現場で採用される

✨ 比較まとめ表(テープ速度・幅)

| テープ速度 | 用途 | 音質 |

|---|---|---|

| 9.5cm/s | 家庭用・長時間録音 | △(低音質) |

| 19cm/s | 標準的リスニング・家庭用 | ○(中音質) |

| 38cm/s | 高音質マスターテープ制作 | ◎(非常に高音質) |

| 76cm/s | スタジオ・映画音楽・クラシック | ★★★(究極音質) |