1975年5月発売で当時の価格は5万8千円でした。

ダイレクトドライブレコードプレーヤー

DENONのDP1700は、往年の名機DP5000FやDP3000の設計と基本性能を受け継ぎつつ、現代の住空間にも調和するようコンパクトにまとめられたダイレクトドライブターンテーブルシステムです。

ターンテーブルにはDP-1000ダイレクトドライブが搭載されています。

新たに開発されたシンプルで操作性に優れたエス字形トーンアームを搭載し、プレーヤーキャビネットには十分な補強と効果的な粘弾性体、インシュレーターを採用することで、ハウリング防止にも徹底的に配慮しながらレコードプレーヤーシステムとしての完成度を極限まで高められたモデルです。

モーターのシャフトが直接ターンテーブルを駆動するダイレクトドライブ方式を採用。ベルトやアイドラーなどの伝達機構を排除することで、ワウフラッターやランブルを低減し、長期にわたって安定した性能を維持します。

この記事を担当:こうたろう

1986年生まれ

音大卒業後日本、スウェーデン、ドイツにて音楽活動

ドイツで「ピアノとコントラバスのためのソナタ」をリリースし、ステファン・デザイアーからマルチマイクREC技術を学び帰国

金田式DC録音のスタジオにて音響学を学ぶ

独立後芸術工房Pinocoaを結成しアルゼンチンタンゴ音楽を専門にプロデュース

その後写真・映像スタジオで音響担当を経験し、写真を学ぶ

現在はヒーリングサウンド専門の音楽ブランド[Curanz Sounds]を立ち上げ、ピアニスト, 音響エンジニア, マルチメディアクリエーターとして活動中

当サイトでは音響エンジニアとしての経験、写真スタジオで学んだ経験を活かし、制作機材の解説や紹介をしています。

♪この記事には広告リンクを含みます♪

【さらなる専門家の監修】録音エンジニア:五島昭彦

学生時代に金田明彦氏に弟子入り。

ワンポイント録音の魅力に取り憑かれ、Panasonic半導体部門を経て、退職後金田式DC録音の専門スタジオ:タイムマシンレコードを設立。

ジャズは北欧系アーティストを中心に様々な美しい旋律を録音。

クラシック関係は国内外の様々なアーティストのレコーディングを担当しており、民族音楽にも精通。

現在は金田式DC録音のDSDレコーディングを中心にアコースティック楽器の収録を軸に活動中。

世界で唯一、金田明彦氏直系の弟子であり、金田明彦氏自らが手がけた金田式DC録音システムを使用している。

使用&調整方法

DENON DP-1700の調整をしていきます。

これは他のレコードプレーヤーにも共通していることが多々あると思いますので、参考になれば幸いです。

50hzと60hzの切り替え

切り替えはこのゴムシートを外して

ここで調整します。

当然ですが、ここを調整しないとスピード調整しても永久に合わないので注意!

拡大するとこのようになっていて、左右にネジがありますので、このプレートを60hz、50hz、それぞれ地域によって合わせてください。

60hz、50hzとはなにか?と、この先デジタル世代の方向けに書いておきますので、じっくり学びたい方は読み進めてください。

電気の歴史は、トーマス・エジソンとニコラ・テスラの交流・直流論争にさかのぼりますが、最終的に、長距離送電に適した交流が主流となり、交流の周波数(1秒間に電流の向きが変わる回数)は、国や地域によって異なってしまいました。

日本の場合は、明治時代に東京ではドイツから50Hzの発電機が、大阪ではアメリカから60Hzの発電機が導入されたため、それぞれの周波数が定着しました。

富士川と糸魚川を結ぶラインを境に、東側が50Hz、西側が60Hzとなっています。

レコードプレーヤーのモーターは、交流電源の周波数に同期して回転するため、50Hzの地域で60Hz用のプレーヤーを使用すると、モーターの回転数が遅くなり、レコードの再生速度が遅くなってしまいます。

逆に、60Hzの地域で50Hz用のプレーヤーを使用すると、回転数が速くなり、再生速度が速くなってしまいます。

そのため、レコードプレーヤーには、使用する地域の周波数に合わせてモーターの回転数を調整する機能が必要となります。

ちなみに近年では、多くの家電製品が50Hz/60Hz両方に対応するようになっているので、新しいレコードプレーヤーを購入する場合は、この周波数の切り替えは心配しなくてOKです。

【最新版】おすすめレコードプレーヤー選〜中古で狙える名機まで針圧の調整方法

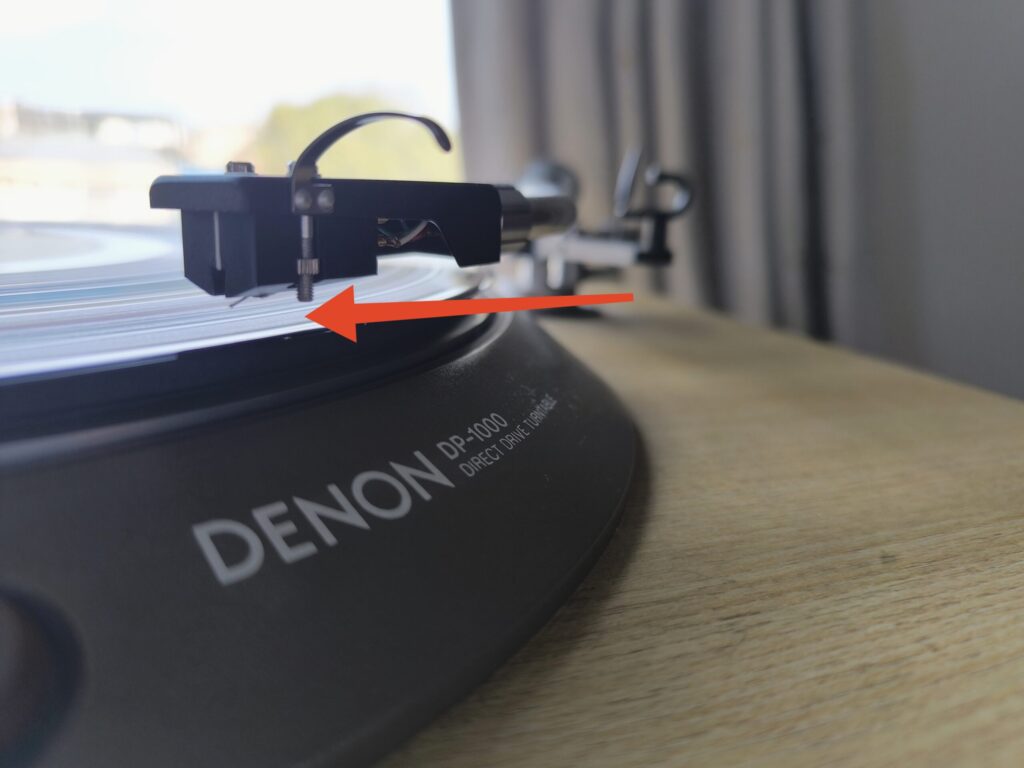

まず、カートリッジをトーンアームに取り付け、アームリフターを下げてトーンアームが水平になるように調整します。

今回はDENON MC型カートリッジ DL-103を使用しています。

DL-103は現在でも現役で購入できる名機として有名で、音が非常にGOODです!

DENON MC型カートリッジ DL-103アームそのものが水平に保たれている状態、これをゼロバランスといいます。

次に、カウンターウェイトが動かないように固定しながら、針圧目盛りの「ゼロ」をトーンアームの基準線に合わせます。

その後、カウンターウェイトを回し、トーンアームの基準線が希望する針圧の目盛りに合うように調整します。カウンターウェイトと目盛りリングは連動して動く構造になっているため、カウンターウェイトを回すと目盛りリングも一緒に回転します。

カウンターウェイトは一回転で2.5グラムの針圧調整となっています。

ちょうど、DL-103が2.5グラムなので、一回転して完成です。

カートリッジによってこの重さが違ってくるので、カートリッジに適用した重さにしてください。

アンチスケーティングつまみの調整方法

アンチスケーティングつまみの目盛りを、使用する針圧の値に合わせます。

例えば、針圧を二グラムに設定する場合は、アンチスケーティングつまみも二グラムの位置に合わせます。

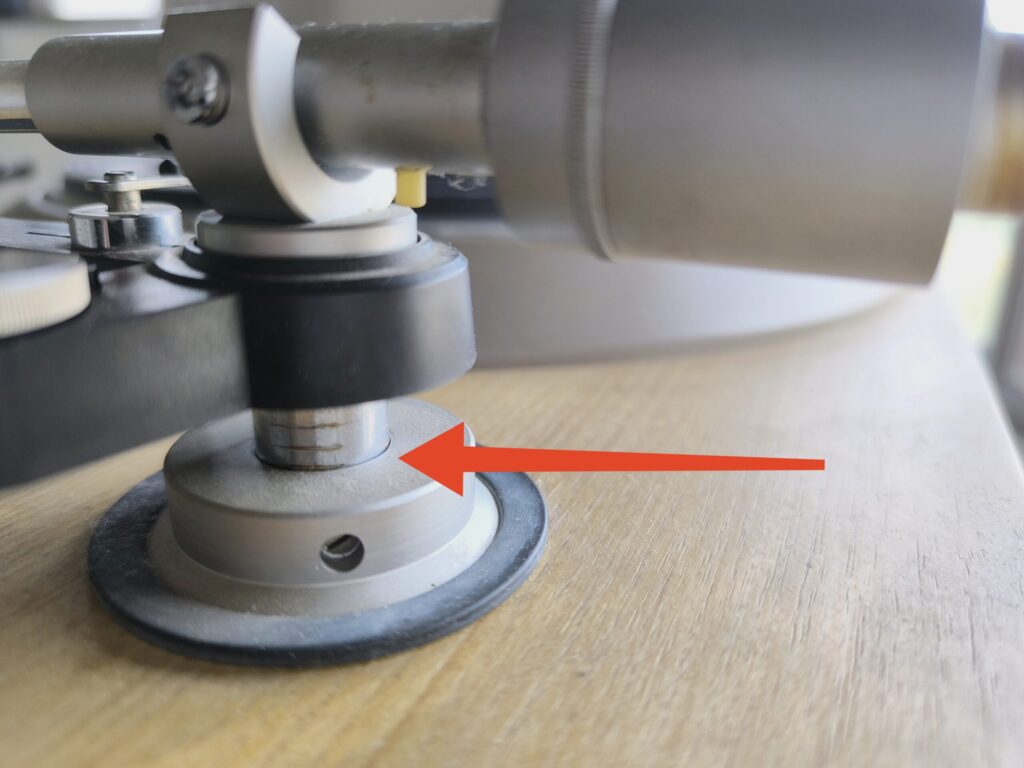

アームの高さ調整

カートリッジによってはアームの高さが合わない場合もあります。

リフターが上がった状態でレコード盤と針が離れている必要があるわけですよね。

リフターが上がった状態でレコード盤面に接している場合(リフターが機能していない)や盤面よりも下になっていたりしたら、アームを高くしてください。

写真はリフターが上がった状態。

調整には精密ドライバーが必要です。

マイナスドライバーが下方向にあるかと思いますが、これをゆるめると上下に調整することができます。

DL103の場合は高さギリギリまであげてちょうどいい感じでした。

スペック表

DP-1700 主要規格

| ターンテーブル部 | |

|---|---|

| 駆動方式 | サーボ式ダイレクトドライブ |

| モーター | 交流ソリッドロータ形トルクモーター |

| スピード制御 | 周波数検出による電圧サーボ方式 |

| スピード切替機構 | マイクロスイッチとカムレバーの組合せによるスライド方式 |

| 起動時間 | 約 1/2 回転 |

| ワウ・フラッタ | 0.03% 以下 |

| モーターボード | アルミダイカスト |

| SN比 | 60dB 以上 |

| ターンテーブル | アルミダイカスト製 |

| 回転数調整範囲 | ±3% |

| トーンアーム部 | |

| 形式 | スタチックバランス形 |

| オーバーハング | 14mm |

| オフセット角 | 20.5° |

| トラッキングエラー | 最外周 2.5° |

| 針圧調整範囲 | 0 ~ 2.5 |

| 適合カートリッジ自重範囲 | 5 ~ 11g |

| ヘッドシェル自重 | 9g |

| アーム高さ調整範囲 | 42 ~ 47mm |

| ヘッドコネクター | EIA規格4Pコネクター |

| アームリフター | オイルダンプ式 |

| アンチスケーティング機構 | スプリング方式 |

| 総合 | |

| キャビネット | 塩ビシート張り、合板 |

| ダストカバー | AS樹脂成形品 |

| ダストカバー受ブッシング | 粘弾性体使用 |

| インシュレーター | 高さ調整可能 |

| 消費電力 | 11W |

| 寸法 | 幅 485mm × 高さ 170mm × 奥行 405mm(ダストカバー閉時) |

| 重量 | 約 11kg |