この記事は、マスター巻と言葉でよく聞くけど、いまいちよくわからない方のための解説記事です。

この記事を担当:こうたろう

1986年生まれ

音大卒業後日本、スウェーデン、ドイツにて音楽活動

ドイツで「ピアノとコントラバスのためのソナタ」をリリースし、ステファン・デザイアーからマルチマイクREC技術を学び帰国

金田式DC録音のスタジオにて音響学を学ぶ

独立後芸術工房Pinocoaを結成しアルゼンチンタンゴ音楽を専門にプロデュース

その後写真・映像スタジオで音響担当を経験し、写真を学ぶ

現在はヒーリングサウンド専門の音楽ブランド[Curanz Sounds]を立ち上げ、ピアニスト, 音響エンジニア, マルチメディアクリエーターとして活動中

当サイトでは音響エンジニアとしての経験、写真スタジオで学んだ経験を活かし、制作機材の解説や紹介をしています。

♪この記事には広告リンクを含みます♪

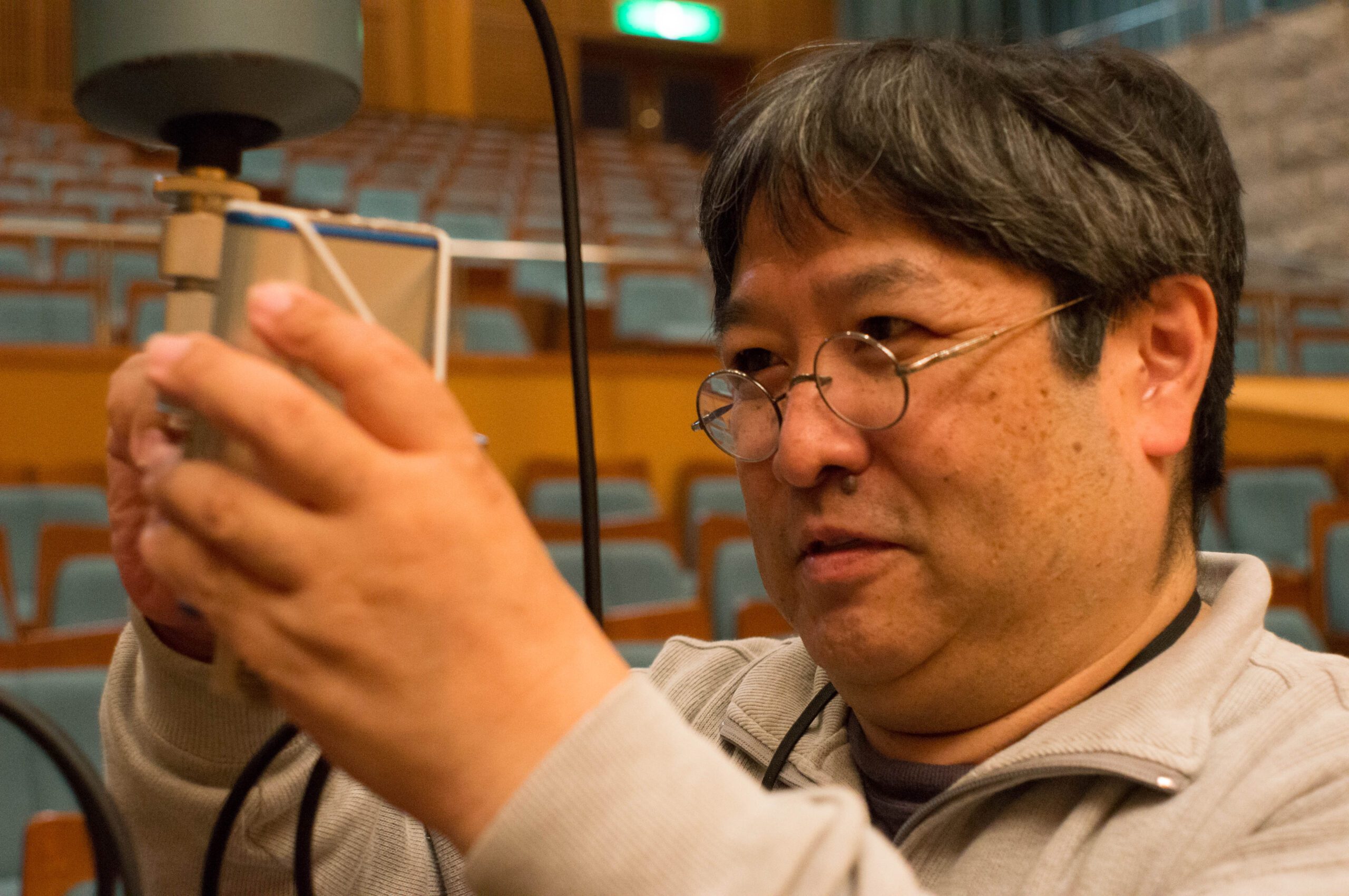

【さらなる専門家の監修】録音エンジニア:五島昭彦

学生時代に金田明彦氏に弟子入り。

ワンポイント録音の魅力に取り憑かれ、Panasonic半導体部門を経て、退職後金田式DC録音の専門スタジオ:タイムマシンレコードを設立。

ジャズは北欧系アーティストを中心に様々な美しい旋律を録音。

クラシック関係は国内外の様々なアーティストのレコーディングを担当しており、民族音楽にも精通。

現在は金田式DC録音のDSDレコーディングを中心にアコースティック楽器の収録を軸に活動中。

世界で唯一、金田明彦氏直系の弟子であり、金田明彦氏自らが手がけた金田式DC録音システムを使用している。

マスター巻きとは何か?

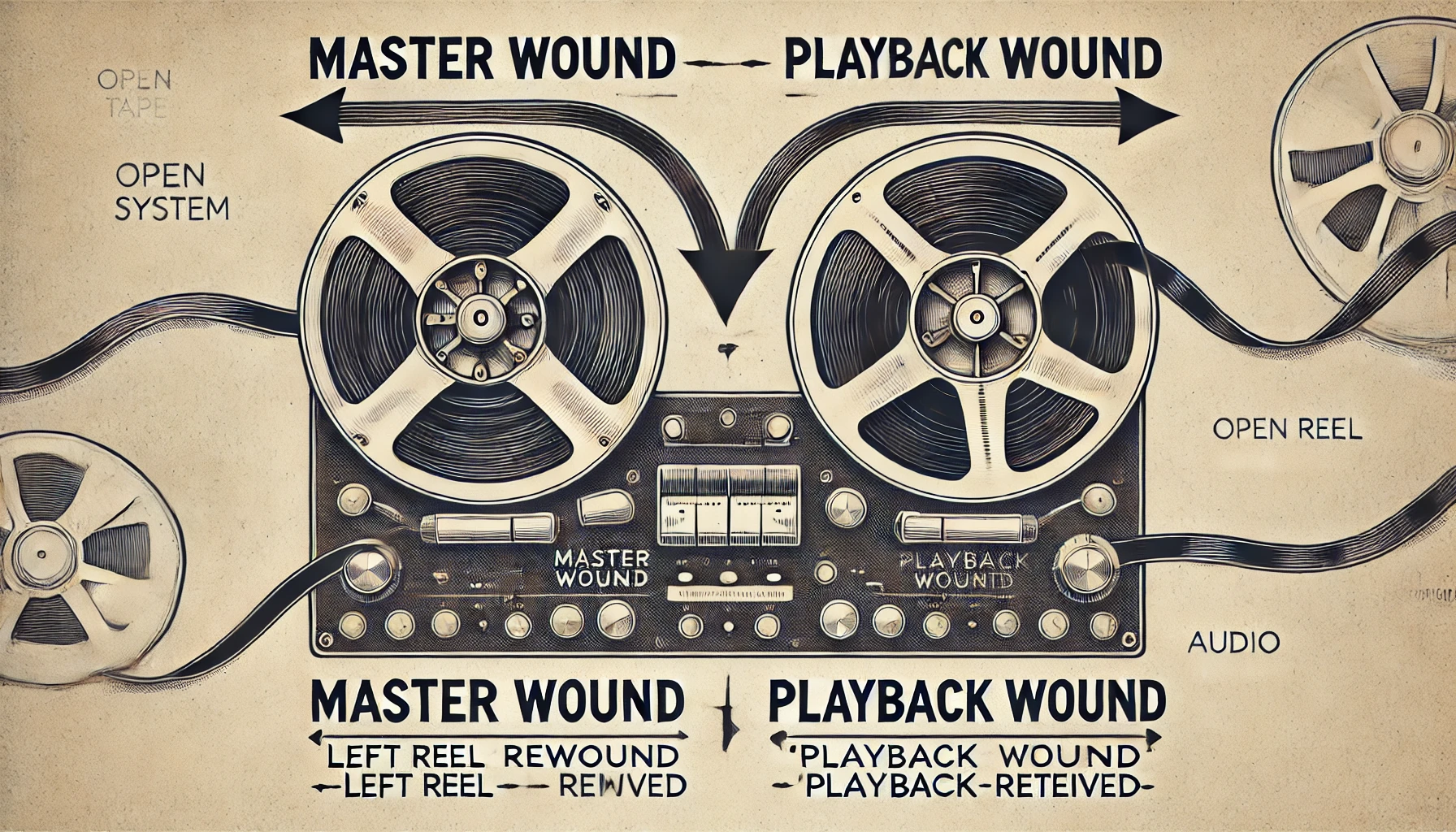

マスター巻とは、オープンリールテープの巻き取り方式の一つで、録音・編集作業の最終工程で使用される形態を指します。

特にスタジオ録音やプロフェッショナル用途において重要な巻き方です。

もっと簡単に説明すると、つまり、録音後はオープンリールテープは通常右側にある状態ですが、これをちゃんと左側に巻き戻してから保管しましょうね・・・というのがマスター巻です。

一方で録音後右側に移動した録音テープをそのままリールを取り外して保管しておきましょうというのが、プレイバック巻という理解でOKです。

マスター巻の特徴

- テープの方向

- 一般的に、録音が完了した後、テープの内側(センター)から外側へ向かって再生されるように巻かれている。

- これにより、録音済みの状態で適切に保管でき、次に使用する際にすぐに再生できる。

- テープの端の処理

- **リーダーテープ(白や青のテープ)**を最初と最後に貼ることが多い。

- 最初は「リードインテープ(リーダーテープ)」、終わりには「リードアウトテープ」が付いている。

- これにより、録音開始・終了時の余裕を持たせ、テープの劣化を防ぐ。

- 業務用のスタンダード

- 音楽制作や放送局でのマスター録音の際に使われる巻き方。

- 編集後の**最終ミックス(マスターテープ)**としてこの形で保管されることが多い。

ここでもう一つの巻き方であるプレイバック巻と比較してみてみましょう。

マスター巻 vs プレイバック巻

| 項目 | マスター巻 | プレイバック巻 |

|---|---|---|

| 保存時のテープ位置 | 録音後に巻き戻し、左側(供給リール)に戻した状態 | 録音後、そのまま右側(巻き取りリール)に残した状態 |

| 再生方向 | 内側から外側へ向かって再生 | 外側から内側へ向かって再生 |

| 用途 | スタジオやプロのマスター録音、編集作業 | 一般的なリスニング用途、アーカイブ保存 |

| 利点 | すぐに再生できる、プロの作業効率が良い | テープの摩耗を防げる、テンションが均一で保存向き |

| 欠点 | 巻き戻し時にテープに負担がかかる | 再生するにはマスター巻に巻き戻す必要がある |

プレイバック巻のメリットとは?

マスター巻にしておくと、視聴する際にすぐに左側にセットして視聴することができます。

ということは、基本的にはすべてマスター巻で保管しておけばいいわけですよね。

なぜわざわざプレイバック巻で保管するケースがあるのでしょうか?

実は、プレイバック巻にはいくつかの利点があります。

プレイバック巻のメリット

① テープへのストレスが少ない

- テープは巻き戻す際に張力が強くかかることがあります。

- プレイバック巻のまま保存すれば、巻き戻し時の摩耗や負担を減らせる。

- 特に古いテープや劣化しやすい素材では、無駄な巻き戻しを減らすことで寿命を延ばせる。

② テープの乱れを防げる

- プレイバック巻は、録音が終わった時点ですでに均一なテンションで巻かれている。

- 逆に、マスター巻に巻き戻すと、急いで巻き戻した場合に緩みが出ることがある。

- 長期保存時に、巻きの乱れが原因でテープがダメージを受けるのを防ぐため、プレイバック巻のまま保管することもある。

特に長期保管の場合はテープのテンションを維持するためにもプレイバック巻で保管することも多いわけです。

③ リールを交換しやすい

- 録音後、そのまま別のテープに交換したいとき、すぐに次の録音作業に移れる。

- 特にスタジオや放送局では、次々と録音を行う場合に巻き戻しの時間を省略できる。

- 後からまとめて巻き戻す(バッチ処理)ことで作業効率を上げられる。

特にライブ録音などの場合は素早い交換作業が求められます。

④ テープのダメージを避けたアーカイブ

- アーカイブ用途では、巻き戻しの摩擦を避けるため、プレイバック巻で保管することもある。

- たとえば、長期間保存するマスターテープは、わざとプレイバック巻で保管し、再生時に必要に応じてマスター巻に戻す。

結論:どちらがベスト?

- 頻繁に再生するなら → マスター巻で保存が便利(再生時にすぐ使える)。

- 長期保存や劣化防止を重視するなら → プレイバック巻で保存が有利(巻き戻し時の負担軽減)。

- 業務用の録音作業では → プレイバック巻のまま保存し、後でまとめて巻き戻すケースもある。

つまり、「どの用途を優先するか」で使い分けるのがポイントですね!

現場からスタジオに戻る際もプレイバック巻の方がテンションが維持されていて安全に運搬できます。

音楽家:朝比奈幸太郎

神戸生まれ。2025 年、40 年近く住んだ神戸を離れ北海道・十勝へ移住。

録音エンジニア五島昭彦氏より金田式バランス電流伝送 DC 録音技術を承継し、

ヴィンテージ機材で高品位録音を実践。

ヒーリング音響ブランド「Curanz Sounds」でソルフェジオ周波数音源を配信。

“音の文化を未来へ”届ける活動を展開中。