ページコンテンツ

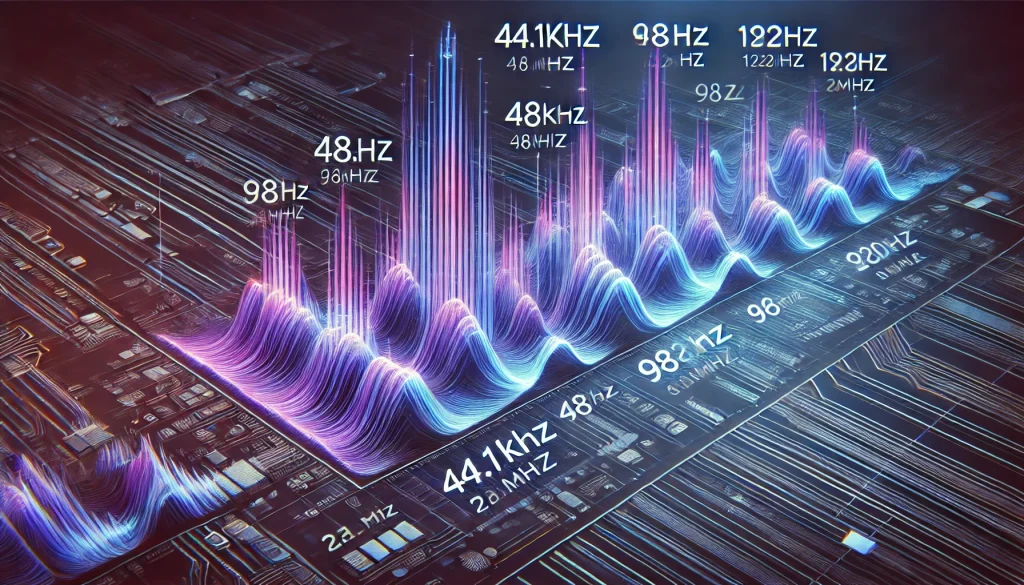

デジタル音楽の音質を語る上で欠かせない「サンプリング周波数」。

CDやハイレゾ音源、さらにはDSDといったフォーマットまで、さまざまなサンプリングレートが存在します。

しかし、「44.1kHzと96kHzってどう違うの?」「DSDってPCMと何が違うの?」と疑問に思いながらもなんとなく、数字が高ければいい音・・・と思っている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、44.1kHzからDSDまで、サンプリング周波数の違いやその特徴について分かりやすく解説します。

この記事を担当:こうたろう

1986年生まれ

音大卒業後日本、スウェーデン、ドイツにて音楽活動

ドイツで「ピアノとコントラバスのためのソナタ」をリリースし、ステファン・デザイアーからマルチマイクREC技術を学び帰国

金田式DC録音のスタジオにて音響学を学ぶ

独立後芸術工房Pinocoaを結成しアルゼンチンタンゴ音楽を専門にプロデュース

その後写真・映像スタジオで音響担当を経験し、写真を学ぶ

現在はヒーリングサウンド専門の音楽ブランド[Curanz Sounds]を立ち上げ、ピアニスト, 音響エンジニア, マルチメディアクリエーターとして活動中

当サイトでは音響エンジニアとしての経験、写真スタジオで学んだ経験を活かし、制作機材の解説や紹介をしています。

♪この記事には広告リンクを含みます♪

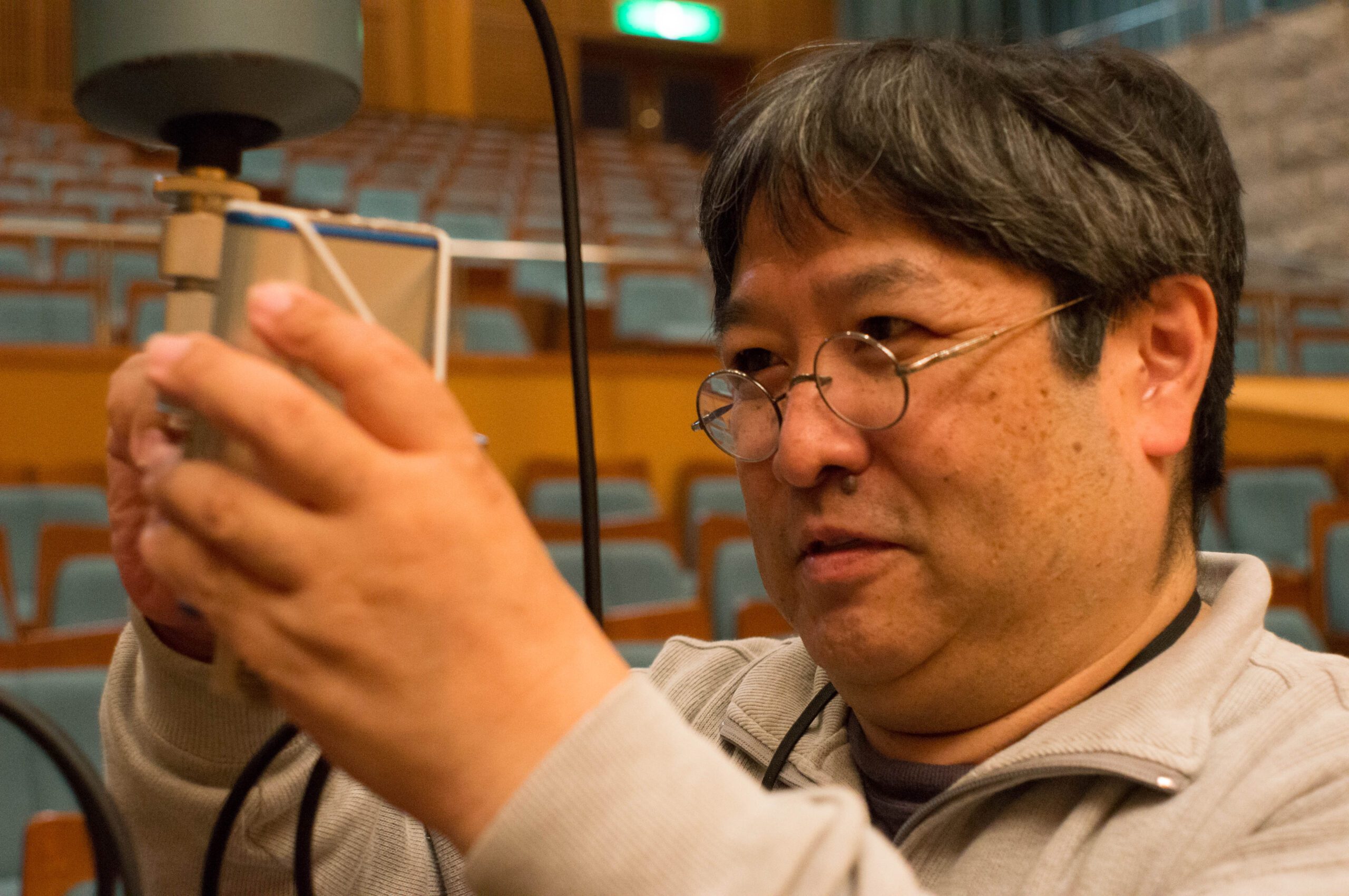

【さらなる専門家の監修】録音エンジニア:五島昭彦

学生時代に金田明彦氏に弟子入り。

ワンポイント録音の魅力に取り憑かれ、Panasonic半導体部門を経て、退職後金田式DC録音の専門スタジオ:タイムマシンレコードを設立。

ジャズは北欧系アーティストを中心に様々な美しい旋律を録音。

クラシック関係は国内外の様々なアーティストのレコーディングを担当しており、民族音楽にも精通。

現在は金田式DC録音のDSDレコーディングを中心にアコースティック楽器の収録を軸に活動中。

世界で唯一、金田明彦氏直系の弟子であり、金田明彦氏自らが手がけた金田式DC録音システムを使用している。

サンプリング周波数とは?

サンプリング周波数(サンプリングレート)とは、1秒間に何回音をデジタル化するかを示す数値です。単位はHz(ヘルツ)で表され、数値が高いほど音の再現性が向上、つまり情報量が向上します。

例えば、CDのサンプリング周波数は 44.1kHz(44,100回/秒)です。

これは、人間の可聴範囲(約20Hz〜20kHz)をカバーするために設定されています。

ということは、人間が実際に聞こえている範囲ではCD(16bit)の音質で十分・・・という理屈になってきます。

ただ、オーディオの面白いところが、なぜか人間は耳だけで音楽、音を聞いていないところにあるかと思うわけです。

そこが面白いところ。

ではCDより上の音質はどうなっていくでしょうか。

PCMのサンプリング周波数一覧

PCM(Pulse Code Modulation)は、一般的なデジタルオーディオのフォーマットです。

以下のように、用途に応じたさまざまなサンプリング周波数があります。

- 44.1kHz(CD-DA):CDの標準フォーマット。

- 48kHz(DVD、DAT):DVDやプロオーディオで使用される標準。

- 88.2kHz(ハイレゾ):CDの2倍の解像度。

- 96kHz(ハイレゾ):高音質の音源でよく採用される。

- 176.4kHz(ハイレゾ):CDの4倍の解像度。

- 192kHz(ハイレゾ):Blu-ray Audioなどで採用。

- 384kHz(超ハイレゾ):一部の高性能DACが対応。

PCMは一般的に「量子化ビット数」(16bit、24bitなど)と組み合わせて音質が決まります。

DVDの音質がなんだかいいな?と感じるのはPCMの周波数が高いためです。

また、2023年以降はAppleのクラシック音楽の配信で192khzというハイサンプリング音源の配信が始まったことも話題となりました。

32bitとは?なぜ音が割れないのか?

32ビットフロート(浮動小数点)の音源が音圧のことを気にせず録音できる理由は、以下のような特性によります。

1. 圧倒的に広いダイナミックレンジ

- 32ビットフロートの理論上のダイナミックレンジは 約1528dB(固定小数点の32bit整数の192dBよりも遥かに広い)。

- 人間の可聴範囲(約120dB)を大きく超えるため、音割れ(クリッピング)やノイズフロアの影響をほぼ無視できる。

2. オーバーロード(クリッピング)耐性

- 32ビットフロートでは、音が一時的にデジタル0dBを超えても、後の処理で音量を下げれば復元可能。

- 一般的な整数(固定小数点)フォーマットでは、0dBを超えた時点でクリッピングが発生し、元の波形が失われるが、フロート形式では値がスケーラブルなため、正規化すれば元の波形を取り戻せる。

3. 高精度な小音量処理

- 小さな音の部分(-100dB以下)でも高い分解能を維持できるため、微細な音のディテールを損なわない。

- 録音後の編集時にノーマライズやコンプレッションをかけても、情報が失われにくい。

4. ポストプロダクション(後処理)の自由度が高い

- 32ビットフロートは、録音後のゲイン調整やエフェクト処理で発生する丸め誤差が極めて少ない。

- 24bit整数フォーマットでは、過度なゲイン調整をすると量子化誤差が増えるが、32ビットフロートではその影響がほぼない。

32ビットフロートは、オーディオ信号のピークやノイズフロアをほぼ無視できるほど広いダイナミックレンジを持ち、クリッピング耐性もあるため、録音時に音圧を厳密に調整する必要がないフォーマットです。

DSDのサンプリング周波数一覧

DSD(Direct Stream Digital)は、SACD(スーパーオーディオCD)などで採用される1bit方式のデジタルフォーマットです。

PCMとは異なり、1bitのパルス密度で音を表現するため、非常に高いサンプリング周波数を使用します。

- 2.8MHz(DSD64):SACDの標準フォーマット。

- 5.6MHz(DSD128):PCMの192kHz相当の高音質。

- 11.2MHz(DSD256):超高音質、ハイエンドオーディオ向け。

- 22.6MHz(DSD512):一部の高性能DACで対応。

- 45.2MHz(DSD1024):実験的な領域。

DSDはPCMよりもアナログに近い音の滑らかさが特徴ですが、ファイルサイズが大きく、編集が難しいというデメリットもあります。

DSD 1bitとは?

DSDの「1bit」は、量子化ビット数が1bitしかないことを意味します。

しかし、PCMとは異なり、高いサンプリング周波数を活かして音の変化を滑らかに再現する方式です。

- アナログ的な音の滑らかさを持つ

- 高いサンプリング周波数(2.8MHz以上)が前提

- 編集が難しく、主に再生用途向け

DSDは2025年時点では直接の編集が難しいです。

専用の機材とソフトがありますが、100万円を超えるものがベースとなっているため、個人での導入はハードルが高いです。

現状制作の現場では一度PCMに変換して編集したりするケースがあり、元データをDSDで残しておくというスタイルを取っているスタジオも多いのではないでしょうか。

筆者が運営するCuranz Soundsも元データとしてDSDを保管しておき、都度PCMに変換して使用するというスタイルにしています。

サンプリング周波数が高いと音質は良くなるのか?

一般的に、サンプリング周波数が高いほど、音の解像度が向上するとされています。

しかし、人間の耳が識別できる範囲には限界があり、過剰に高い周波数が必ずしも「良い音」とは限りません。

実際、96kHzや192kHzの音源は、録音や編集の精度を向上させるために用いられることが多く、最終的にCD(44.1kHz)やストリーミングフォーマットに変換されることもあります。

一方、DSDは滑らかな音質を持ちますが、編集が難しいため、最終的にPCMに変換されることも多いです。

音質そのものは、MP3やM4Aの320kbp程度があれば、96khzとの区別がつかない人がほとんどであり、筆者も集中して聞かないとわからない音源があるくらいです。

96khzと192khzの壁は大きく、192khzになると圧倒的に情報量が多いなと感じます。

また、アナログレコードをDSDにして残すという方が近年増えていますが、これも5.8Mhzであれば、ほぼアナログレコードとの差を感じなくなってきます。

ここで非常に疑問なのが、人間の判別できる範囲は超えているのになぜ人間はハイサンプリングをいいと感じるのか?

もっというと、なぜアナログレコードはいいと感じるのか?

この課題について考察することなくデジタルにほぼ完全移行してしまったため、音楽家やオーディオマニアはこの課題をデジタル時代に解決しなければいけません。

Curanz Soundsの代表プロデューサーとしての現状での答えは、録音作品に関してはアナログ録音をして、DSDに変換。

5.8MhzとMP3の320kbpsの二種類をダウンロードしてもらうという形をイメージしています。