ページコンテンツ

Wikipedia上では3月15日という記述と、3月上旬という記述が混合しています。

正確な日付を確定することができないためですが、1945年3月上旬アンネ・フランクはベルゲン・ベルゼン強制収容所にて15歳の若さでその生涯を終えました。

オランダで初めて制作されたアンネ・フランクの人生を取り上げた映画「Mijn Beste Vriendin Anne Frank」(英訳”My Best Friend Anne Frank”「私の親友、アンネ・フランク」を交えながらこの記事を進めていきます。

執筆:こうたろう / 音楽家・宗教文化研究家

音楽大学で民族音楽を研究。

卒業後ピアニストとして活動。

インプロビゼーション哲学の研究のため北欧スウェーデンへ。

ドイツにて民族音楽研究家のAchim Tangと共同作品を制作リリース。

ドイツでStephan Schneider、日本で金田式DC録音の五島昭彦氏から音響学を学ぶ。

録音エンジニアとして独立し、芸術工房Pinocoaを結成。

オーストリア、アルゼンチンなど国内外の様々なアーティストをプロデュース。

写真家:村上宏治氏の映像チームで映像編集&音響を担当。

現在はヒーリング音響を研究するCuranz Soundsを立ち上げ、世界中に愛と調和の周波数を発信中。

この記事ではPRリンクが含まれます。

アンネの親友だった93歳の生存者の存在

日本ではNetflixから配信されている「私の親友、アンネ・フランク」はアンネ・フランクが取り上げられています。

当時のアンネの親友だったハンナ・ゴスラーの視点で彼女の証言などを元に構成されています。

Hanneli Goslar(ハンナ・ゴスラー)氏。

愛称はリース。

『アンネの日記』では「リース・ホーセンス(Lies Goosens)」という偽名が使われています。

現在はイスラエルで暮らしておられます。

年々少なくなっていますが、ホロコーストの生存者の証言というのはホロコーストミュージアムというサイトでアーカイブされています。

実際にYoutubeでも公開されています。

貴重な証言となっています。

Eyewitness to History Holocaust Survivor Testimonies(外部サイトへ)

私の親友、アンネ・フランク

ハンナ・ゴスラーさんが、ナチス占領下のアムステルダムでアンネと共に過ごした日々から、強制収容所での再会までを映画化。

第二次世界大戦時のドイツをテーマにしたものや、ホロコーストそのものをテーマとした映画やドラマはこれまでも数多く制作されてきました。

史実を元にしたドキュメンタリーベースの作品も多いですが、一方で想像をベースとしたフィクションも多数制作されていますので、そのあたりの区別はしっかりしていきましょう。

例えば1997年公開の『ライフ・イズ・ビューティフル』や2008年公開の『縞模様のパジャマの少年』などはホロコースト時代の収容所が舞台になっていますが、歴史資料を元になったフィクション小説が元になっています。

また、アンネ・フランクの日記を元にしたアンネの隠れ家での生活の様子なども映像化されてきましたが、今回は友人側の視点ということでこれまでとは少し違ったアンネ・フランク像が語られています。

アンネの人物像もハンナさんの証言を元に構成されているためかなり正確に再現されているものと考えられます。

すごく天真爛漫で、クラスの中心になるような女の子。

アムステルダムでのユダヤ人迫害が激化する直前のドイツ兵との絶妙な距離感なども克明に描かれています。

さらにアンネが隠れ家生活を送る直前の出来事などもハンネさんの視点で描かれており、収容所で再会した時の感情などを考えて非常に没入感のある作品に仕上がっています。

収容所での描写

さすがに生存者の証言が元になっていることもあり、リアリティーがあり、みていて恐怖を感じるほどでした。

何が恐怖かというと、ハンナさんの収容されていたエリアの描写はアンネ・フランクのエリアよりも若干監視がゆるかった点も絶妙に描写されており、非現実的な状況の中でも、生活感が垣間見れる点が非常に恐怖を感じました。

排泄物の処理のシーンだったり、ハンナさんのお父様が治療を受けているエリアに行くシーンだったり、収容施設の中での暮らしの様子や朝礼での整列などなど。。。

まだ組体操や整列、手を後ろに組む、竹刀で殴られる等の軍式教育が残っていた時代の日本の小中学校の義務教育を受けた世代であればギリギリイメージできる点が妙にリアルで臨場感があり、恐怖を感じました。

ハンナさんたちホースラル一家は拘束当時パラグアイの旅券を所有していたため、ヴェステルボルク通過収容所を経てベルゲン・ベルゼン強制収容所内の「中立国外人」ブロックに収容されており、赤十字の支援物資を受けることができました。

1943年6月20日に拘束されたハンナさんに対し、アンネ・フランクは1944年8月4日。

この時期、ドイツ自体に敗戦の雰囲気も漂ってきており、収容所の中でも特に被害のひどかったといわれるベルゲン・ベルゼン強制収容所の「中立国外人」ブロックだとどんな酷い扱いを受けたのか、想像もできません。

ドイツの敗戦間近の様子についてはこちらのベルリン陥落という書籍に非常に細かく描写されています。

アンネ・フランクと日記について

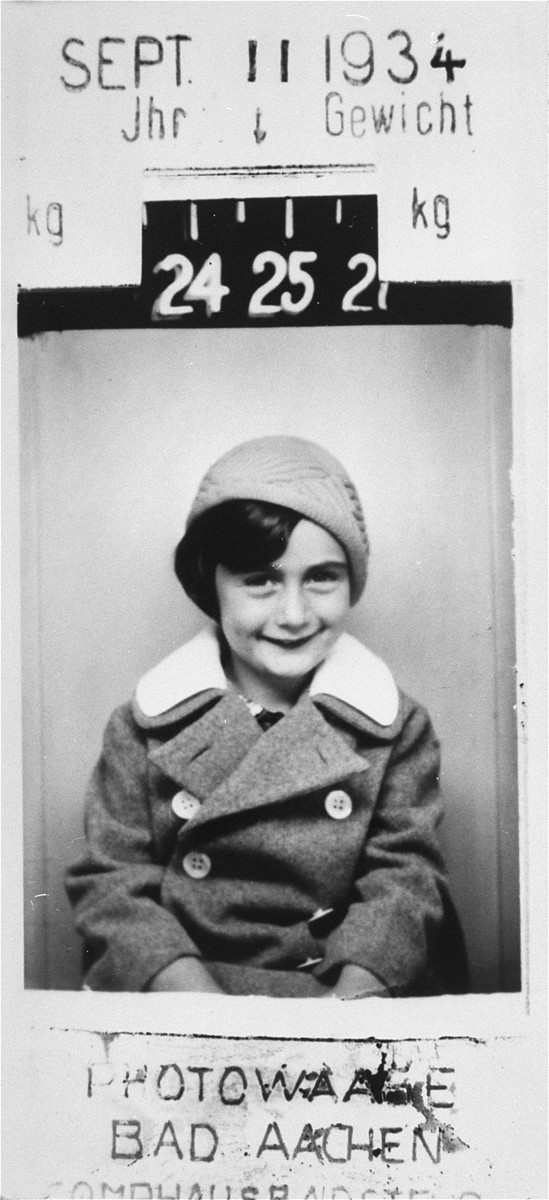

アンネ・フランク(アンネリース・マリー・フランク、ドイツ語: Annelies Marie Frank (De-Annelies_Marie_Anne_Frank.ogg 1929年6月12日 – 1945年3月上旬)。

『アンネの日記』の著者で、ユダヤ系ドイツ人の少女です。

1942年7月6日から隠れ家での生活を余儀なくされ、ここでの生活は2年間に及び、その間、アンネは隠れ家でのことを日記に書き続けました。

実際の中をレポートした動画もありますが、こちらのデジタル上で当時の配置等をシュミレーションされたものがわかりやすく全体像を把握できるかと思います。

この他にも映像資料としてYoutube上にアーカイブされている、アンネフランク自身の姿が写っている映像をシェアしておきます。

ほんのわずかですが、私の親友、アンネフランクで登場するアンネのキャラクターがいかに細かく演じられているかが伺えます。

ベルゲン・ベルゼン強制収容所へ

2年間の隠れ家生活ののち、1944年8月4日にナチス親衛隊(SS)に発見され、住人全員が強制収容所へと移送されました。

アンネは姉のマルゴット・フランクとともにベルゲン・ベルゼン強制収容所へ移送。

同収容所の不衛生な環境からチフスを罹患し15歳で命を落としました。

Concentratiekamp Bergen-Belsen na de bevrijding. Bron: No 5 Army Film & Photographic Unit, Oakes, H (Sgt), Public domain, via Wikimedia Commons

解放後隠れ家には、アンネがオランダ語でつけていた日記が残されており、父・オットーの会社の社員で隠れ家住人の生活を支援していたミープ・ヒースが発見。

戦後まで保存していました。

8人の隠れ家住人の中で唯一戦後まで生き延びたアンネの父オットーはミープからこの日記を受け取りました。

オットーは娘・アンネの戦争と差別のない世界になってほしいという思いを全世界に伝えるため、日記の出版を決意。

この日記は60以上の言語に翻訳され、2,500万部を超える世界的ベストセラーとなりました。

ベルゲン・ベルゼン強制収容所資料リンク

戦後のアンネ・フランクとハンナさんの関係

ハンナさんによると1945年初め頃、有刺鉄線越しにアンネと再会できたと証言しています。

二人は互いの無事を喜び、涙を流しあったそうです。

ハンナさん自身もアンネが隠れ家生活をしていることを知らされておらず、このときまでハンネさんはアンネに対し「彼女はスイスに亡命して安全が確保されている」と思っていたそうです。

この有刺鉄線越しの再会でようやくアンネは「実はスイスに亡命したのではなくて隠れ家に潜伏していたこと」をハンネに打ち明けました。

また両親とは離れ離れになったことを告げ、「私にはもう両親がいないの」と涙ながらに語っていたそうです。

その後も有刺鉄線越しに3〜4回会ったそうですが、2月末ごろからアンネの姿を見なくなったと証言されています。

アンネの父オットーとの繋がり

私の親友、アンネ・フランクでは、有刺鉄線越しにアンネに食料を投げ入れたり、少し会話をするシーンのあと、ハンナさんたちが解放されるシーンで終わっています。

ベルゲン・ベルゼンがイギリス軍によって解放された後、ハンナさん姉妹はオランダ・アムステルダムへ戻ろうとしましたが、結核を患っていたため許可が下りず、しばらくマーストリヒトの病院で暮らしていました。

1945年8月にはアンネの父オットー・フランクがこの病院に駆け付け、以降オットーはハンナさんたちの父親代わりとなって姉妹の面倒を見たそうです。

ハンナさんは後に「アンネの日記の初版本」を父オットーから受け取り、この時にはじめて隠れ家生活での様子を知ることになりました。

ハンナさんの現在

1945年12月にはアンネの父オットーの支援でスイス・チューリヒにいる伯父のもとに引き取られました。

1947年に妹とともにイスラエル・エルサレムへ移住。

夢だった看護師になりました。

出版業界の方と結婚し、子供3人、孫10人に恵まれて、2021年現在エルサレムに在住しています。

まとめ:人類は同じ過ちを繰り返す

この悲惨なホロコーストの歴史。

こんなことは起こるはずがないと誰でも思います。

しかし、実話を元にして制作された映画「es(エス)」では立場と権力が与えられた人間がいかに簡単に他人を差別し、簡単に暴力が生まれるかを克明に描かれていますし、1967年にアメリカの高校で実際に起こった事件を元にして制作された映画「THE WAVE (ウェイヴ)」では、普通の高校生活を送るごく普通のアメリカ市民がナチス化していく様子が描かれています。

権威とは、簡単に手に入れることができる

他にも有名な実験でミルグラム実験(別名:アイヒマン実験 / アイヒマンテスト)というものがあります。

ホロコーストで数百万人のユダヤ人を強制収容所に輸送する責任者であったアドルフ・アイヒマンの名前から取られており、アイヒマンはドイツ敗戦後、南米アルゼンチンに逃亡して「リカルド・クレメント」の偽名を名乗り、自動車工場の主任としてひっそり暮らしていました。

その後アイヒマンを追跡するイスラエルの諜報機関がアルゼンチンで彼を発見し拘束。

戦争犯罪者として裁判にかけられ、通称アイヒマン裁判と呼ばれる裁判の過程で世界がみたアイヒマンの人間像は狂気の人格異常者などではなく、妻との結婚記念日に花屋で花束を購入し、自動車工場の主任として真摯に「職務」に励む平凡な公務員の姿だったと言われています。

このことから「アイヒマンはじめ多くの戦争犯罪を実行したナチス戦犯たちは、そもそも特殊な人格異常者であったのか?

それとも結婚記念日に花束を贈るような平凡な人物であっても、一定の条件下では、誰でもあのような残虐行為を犯すものなのか」という疑問が提起されました。

実験の結果、普通の平凡な市民が一定の条件下では冷酷で非人道的な行為を行うことを証明することになり、そのような現象をミルグラム効果と言います。

このアイヒマンテストでは実に50年近く同じ結果が再現されており、人格異常などは関係なく人間の心理メカニズムがナチスとホロコーストを生み出したと言えます。

再現可能ということは、人類は最新の注意を持っておかないとミルグラム実験のような権威圧力、そしてesや、THE WAVEなどのように同調圧力によって、同じ過ちを繰り返してしまう可能性を持っていると言えます。

こちらの動画は判決が言い渡される時の様子で、実際のアイヒマンも写っています。

権威とは実に簡単に手に入れることができます。

名刺に肩書きを書くだけ、白衣を着るだけ、バッジをつける、資格を取る(または自分自身に与える)。

この辺りは2017年に公開された「小さな独裁者」という映画で垣間見ることができます。

権威を手に入れた人間は暴走しやすい。

暴走すると次に権力を手に入れたくなります。

権威と権力を手に入れた人間はどうなっていくでしょうか。

誰にでも起こり得ることなのです。

ホロコーストの被害者はアンネ・フランクだけではありません。

しかしアンネの日記が人類に教えてくれることはたくさんあります。

人類が2度と同じ過ちを繰り返さないように。