ページコンテンツ

音楽ホールや録音スタジオ、さらには自然環境での演奏録音において、「湿度」はしばしば軽視されがちです。

しかし実際には、空気の物理特性、楽器の構造、そして録音機材の挙動に深く関わり、音の響きそのものを大きく左右します。

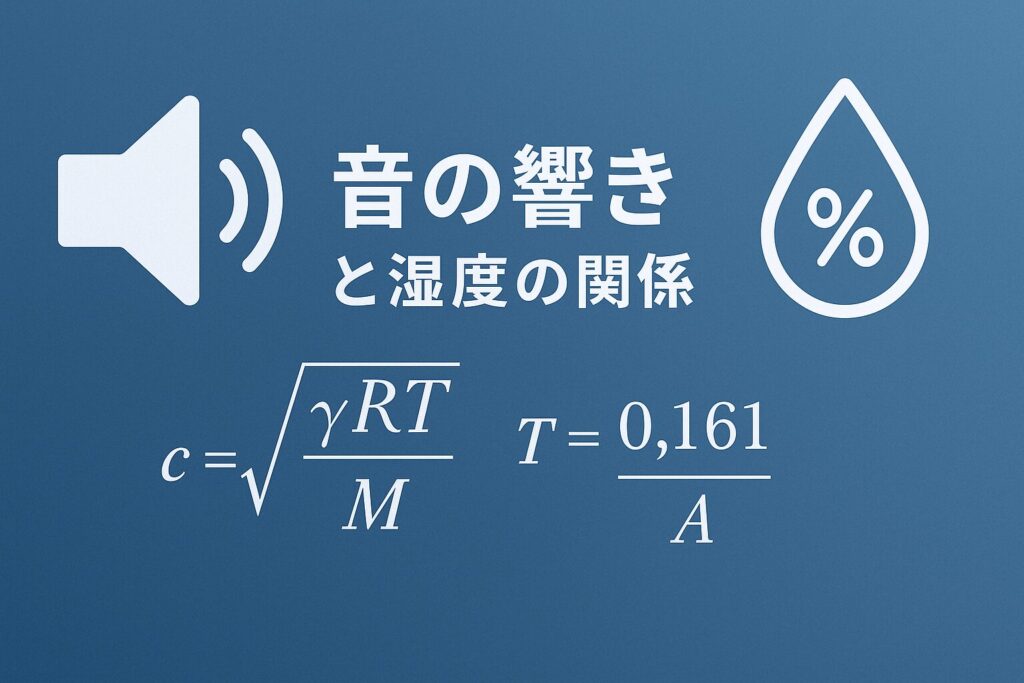

本記事では、科学的な実験結果や数式に基づきながら、湿度と音響の関係を体系的に整理していきます。

空気湿度と音波伝

ここで、γ\gammaγ は比熱比、RRR は気体定数、TTT は絶対温度、MMM は平均分子量です。

湿度が上昇すると空気中の水蒸気分圧が増加し、空気全体の平均分子量が減少します。

その結果、音速はわずかに上昇します。

例えば20℃において、0%RHと100%RHでは音速が約0.35%異なると報告されています。

音速 c 計算ツール(温度・湿度・気圧)

計算メモ

- 乾燥空気のモル質量 \(M_d=28.965\times10^{-3}\) kg/mol

- 水蒸気のモル質量 \(M_w=18.01528\times10^{-3}\) kg/mol

- 混合:\(M=x_w\,M_w+(1-x_w)\,M_d\)

- 飽和蒸気圧 \(e_s\):Tetens近似、\(x_w \approx \mathrm{RH}\cdot e_s/p\)

- \(R=8.314462618\) J/(mol·K)

音響吸収と周波数依存性

大気中では分子振動・回転モードによる分子緩和吸収が支配的で、湿度はこれに強い影響を与えます。

特に高周波域(>4kHz)では、湿度が低いほど吸収が増加し、伝播距離に応じて高音が失われやすくなります。

実測では相対湿度20%では8kHzが100mで約5dB減衰するのに対し、80%では約1dBに抑えられる例が示されています。

アコースティック楽器と湿度の関係性

木材の含水率は相対湿度と密接に関連しています。

含水率が上昇するとヤング率が低下し、内部損失が増加します。

結果として、楽器胴体の共鳴特性は不安定になり、音色がこもる、響きが減少するなどの影響が出るわけです。

また、ピアノや弦楽器では、湿度低下により木部が収縮し弦張力が増し、音程が上昇する傾向があります。

逆に高湿では音程が下がります。

このためメーカーや調律師は、演奏空間の湿度を40〜55%RHに保つことを推奨しています。

特にピアノではケース内に専用加湿器を設置する例も一般的です。

コンサートホールとスタジオ設計について

残響時間 T60T_{60}T60 は以下のサビーンの式で表されます

ここで VVV は室容積、AAA は吸音力を表します。

高湿度では高域吸収が減少するため、結果的に高音域の残響が伸びる傾向があります。

実験的にも、湿度条件によって残響室で測定された残響時間に差が出ることが確認されています。

残響時間 T60 計算ツール(湿度対応)

計算式の解説

- 基準サビーン式: \(T_{60} = 0.161 \, V / A\)

- 空気吸収を考慮: \(T_{60} = 0.161 \, V / (A + 4 m V)\)

- m = 空気の減衰係数(Np/m)、湿度や温度で変化

- 周波数が高いほど湿度依存の効果が大きい

実際のホールでの湿度管理

大規模ホールや教会では50〜55%RHに維持されることが多く、木製構造物やパイプオルガンの保護、さらに歌手の声帯の乾燥防止を目的としています。

特にパイプオルガンでは湿度維持が不可欠で、専用加湿システムが導入されています。

録音機材と湿度

マイクロフォンの挙動

コンデンサーマイクは湿度変化に敏感で、結露によって短絡やノイズの原因となります。

そのため、精密測定用マイクには防湿ヒーターが搭載されることもあります。

録音現場では急激な環境変化を避け、機材を徐々に慣らす運用が推奨されます。

デジタル補正?

現代のPAシステムやレコーディング環境では、温湿度センサとDSPを組み合わせて高域減衰を補正する技術も実用化されています。

これにより、ホール内の観客数や湿度条件に応じてリアルタイムで音質を最適化できます。

まとめ

湿度は音速、吸収、楽器共鳴、残響、機材挙動といった多層的な要因を通じて音の響きに影響を与えます。

録音エンジニアやホール設計者にとって、湿度は単なる「快適性の指標」ではなく、音響制御の根幹を支える物理量です。

適切な湿度管理と科学的理解を持つことで、音響空間のポテンシャルを最大限に引き出すことが可能となります。