B77のブレーキは“機械だけ”ではなく、電気制御+機械のハイブリッドとなっています。

基本動作としては「バネで常時ブレーキON(押し当て)/電磁ソレノイドに通電すると解除」がベースとなっており、構造は非常にシンプル。

さらに巻取りモータのトルク制御(電子ブレーキ)とテープテンション検出をロジック基板が組み合わせて、停止・再生・早送り/巻戻しの各モードで最適な制動シーケンスを作っています。

全体像(ハイブリッド制御)

- 機械ブレーキ(常時ON):左右リール軸にブレーキバンド(フェルト/リネン系ライニング)+スプリング。

機械的には“通常は当たって止める”構造。 - 電磁ソレノイド(解除指令):通電するとブレーキを“引いて解除”。

通電が切れるとバネ力で即座に当接=ブレーキON。 - 電子ブレーキ(巻取りモータ制御):停止/方向転換時はリールモータのトルクを落とす・逆トルクを与えることで、テープに優しい減速を実現。

- ロジック基板(Tape Drive Control):前面操作・テンション/エンド検出を受け、ソレノイド通電タイミングとリールモータのトルク・位相をシーケンス制御。

主な構成部品

ブレーキバンド&ライニング:摩擦材。脱脂・面当たり・摩耗が効きに直結。

スプリング:常時当てる力。掛け位置/張力で効き具合を微調整。

ソレノイド+リンケージ:通電でバンドを外す。戻りの渋りは解除不良/引きずりの原因。

テンションアーム/エンド検出:ロジックへ状態をフィードバック。

Tape Drive Control基板:+24V系でBRAKE/Pinch等のソレノイドと左右リールモータを駆動。

左右リールモータ:巻取り/放出の電子ブレーキ要素(トルク低減・逆トルク)。

典型トラブルと一次切り分け

オーディオアカデミーでB77を3台体制にするべく、残り一台も修復していきます。

3台目になるのは、ブレーキの制御が完全に壊れており、修復する必要があります。

先述の通り、ブレーキ制御はハイブリットとなっているため、問題の切り分けが最重要となってきます。

| 症状(再現条件) | 主因候補(電気/機械) | 5分テスト(最小工具) | 即応策(その場でできる) |

|---|---|---|---|

| STOPを押しても回り続ける(無音) | 電気:ブレーキソレノイド無通電 / ドライバTR・リレー不良 / 並列逆起電力ダイオード断 | STOP時、ソレノイド端子**+24V測定**。0Vなら駆動側NG。 | ドライバ段と保護Dを点検・交換。コイル断(∞Ω)ならソレノイド交換。 |

| STOPで「カチ」は鳴るが止まりが弱い | 機械:バンドの油分・テカリ / ライニング摩耗 / スプリング弱り | リールフランジとバンドを無水アルコールで拭取り→一時的に効きが上がるなら摩擦劣化。 | 脱脂・面当たり修正。ライニング交換、スプリングの掛け位置調整。 |

| PLAYで常に軽く引きずる音・回転ムラ | 機械:スプリング張り過ぎ / ベース位置ズレ / リンケージ渋り | ブレーキ解除中(PLAY)にバンド隙間を目視。当たり痕が濃い→引きずり。 | ベース板左右スライドで隙間均一化。リンケージ清掃・微量潤滑。 |

| FF/REWからSTOPで「ガツン」と急停止しテープに厳しい | 電気:電子ブレーキ(リールトルク制御)弱い/タイミング不整合 | FF→STOPの惰性時間を左右で比較。極端に短い→電子ブレーキ不足。 | Tape Drive基板側のブレーキシーケンス/トルク調整、PSU 24Vの電圧降下も確認。 |

| 片側だけ止まらない/片側だけ引きずる | 機械:左右バンドの摩耗差 / 片側スプリングの張力差 / ベース偏り | 左右の張力感を手で比較。バンド表面の艶/段付を目視。 | 左右ライニングを揃える、スプリング位置を同段に、ベースをセンタに追い込み。 |

| 温まると止まらない(冷間OK) | 電気:ドライバTR熱不良 / リレー接点抵抗増 / 24Vレギュレータ熱ドロップ | ドライヤで局所加熱→症状再現点を特定。24Vを温度で観測。 | 該当素子を交換。24Vラインの電解更新、リレー接点クリーニング/交換。 |

| ソレノイドは強く引くが、STOPで戻りが遅い/戻り切らない | 機械:リンケージ軸の固着 / 返りバネ弱り / ストローク不足 | 手でリンケージを動かし復元の軽さを確認。グリス固化の有無を目視。 | 清掃→微量潤滑。返りバネ交換。ソレノイド固定位置/ストローク再調整。 |

| FF/REWの切替時だけテープが踊る | 電気:電子ブレーキの切替ラグ / センサ遅延 | テンションアームのスイッチ/フォト遷移を目視・通電確認。 | センサの位置出し/清掃、ロジックの時定数部(RC)確認・更新。 |

| STOPでタイミング良く止まるが、トルクに負けて“じわり”回る | 電気:STOP後もリールに微小トルク出力 / 機械:バンドが弱い | STOP後、リールモータ端子電圧0Vか確認。残留があるならドライバ側。 | ドライバのリーク(TR/IC)点検・交換。機械側はスプリング1段強め+面当たり改善。 |

| たまにしか効かない(叩くと直る系) | 電気:P端子/コネクタの半田クラック / リレー接触不良 | ブレーキ駆動部の叩きテストで再現性を見る。ルーペでクラック点検。 | P端子総リフロー。問題リレー交換。 |

| STOPでソレノイドが唸る(ブーン) | 電気:駆動波形が不安定 / AC残留 / ダイオード逆装 | ソレノイド端子のDCリップルをDMM ACで観測。 | 逆起電力Dの向き確認・交換。駆動回路の整流/平滑を点検。 |

| 解除が弱く、PLAYでもブレーキに軽く触れる | 機械:ソレノイド位置ズレ/ストローク不足 / リンケージ曲がり | ソレノイドに直DC 24V一瞬印加して、機械的ストロークを目視。 | 取付穴の遊びで追い込む。リンケージの曲がり修正。 |

| ブレーキは効くがテープ端で過制動→巻き癖 | 電気:EOT/テンション検出の遷移が早い / 誤検出 | テープエンド付近のセンサ動作とブレーキタイミングを目視。 | センサ清掃/位置再調整。ロジック入力のヒステリシス部品点検。 |

| 再生/録音時のみじわじわ停止 | 電気:Pinch/Brakeの順序誤り / ロジック遅延 | STOP時、ピンチ解放→ブレーキの順になっているか観察。 | Tape Drive基板のシーケンスを点検。トランジスタ/タイマRC交換。 |

| 24Vラインでヒューズが飛ぶ・飛びそう | 電気:ソレノイド短絡 / ドライバ短絡 | ソレノイドコイル抵抗測定(Ω)。極端に低い→短絡。 | ソレノイド交換。ドライバ素子の短絡も同時チェック。 |

| 片方向FFのみ止まりが悪い | 電気:一方のリールドライバに残留出力 / 機械:片側バンド摩耗 | FF/REWでのリール端子電圧を比較。機械側は左右摩耗差を目視。 | 片側ドライバ修理/左右バンド整備で均等化。 |

| 低温(冬場)で効かず、温まると改善 | 機械:古いグリスの増粘 / ライニング硬化 | 低温時に手でリンケージを動かして重さを比較。 | 脱脂→低温特性の良い潤滑を薄く。ライニング交換も検討。 |

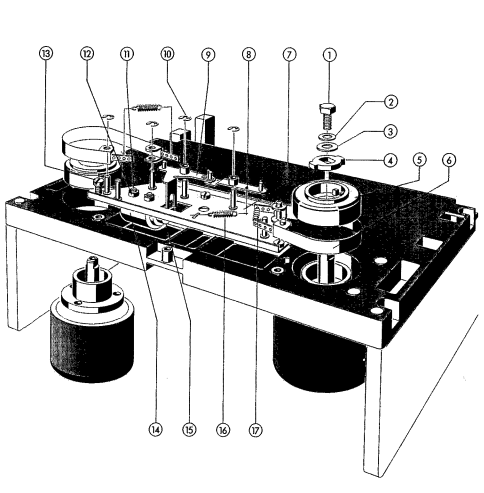

パーツ名を把握

| INDEX | QTY | ORDER NUMBER | PART NAME |

|---|---|---|---|

| 01 | 2 | 21.01.4455 | Screw M4×8 |

| 02 | 2 | 23.01.3043 | Washer |

| 03 | 2 | 37.01.0103 | Cup washer |

| 04 | 2 | 1.067.100.27 | Driver |

| 05 | 2 | 1.077.562.00 | Brake drum |

| 06 | 2 | 1.077.421.00 | Brake band compl. |

| 07 | 1 | 1.077.406.00 | Brake chassis compl. |

| 08 | 1 | 1.077.415.00 | Brake lever |

| 09 | 1 | 1.077.411.00 | Brake lever |

| 10 | 6 | 24.16.3032 | Circlip |

| 11 | 2 | 21.26.0353 | Screw (M3×5 max.) |

| 12 | 2 | 23.01.2032 | Washer M3 |

| 13 | 3 | 21.26.0354 | Screw M3×6 |

| 14 | 1 | 1.014.805.00 | Brake solenoid |

| — | — | 1.014.806.00 | Brake solenoid (from 21618) |

| 15 | 1 | 1.014.803.00 | Plunger to brake solenoid |

| — | — | 1.014.808.00 | Plunger to brake solenoid (from 21618) |

| 16 | 1 | 1.062.210.06 | Tension spring |

| 17 | 2 | 1.077.100-13 | Tension spring |

B77 ブレーキ機構 ― 分解&リペア手順

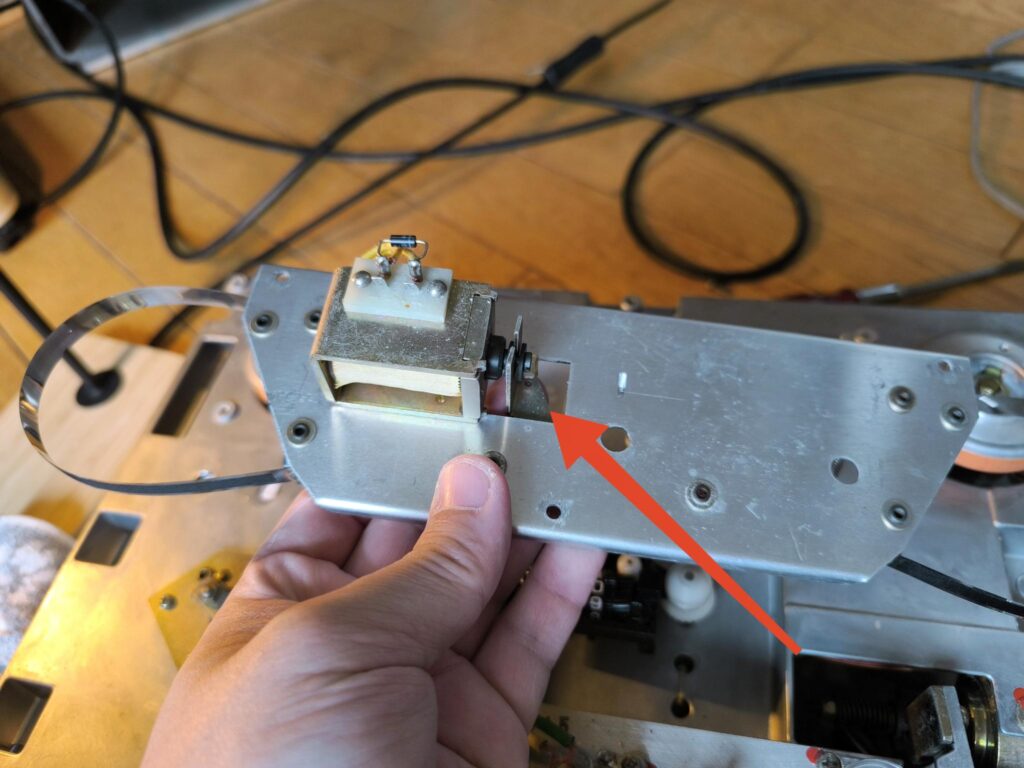

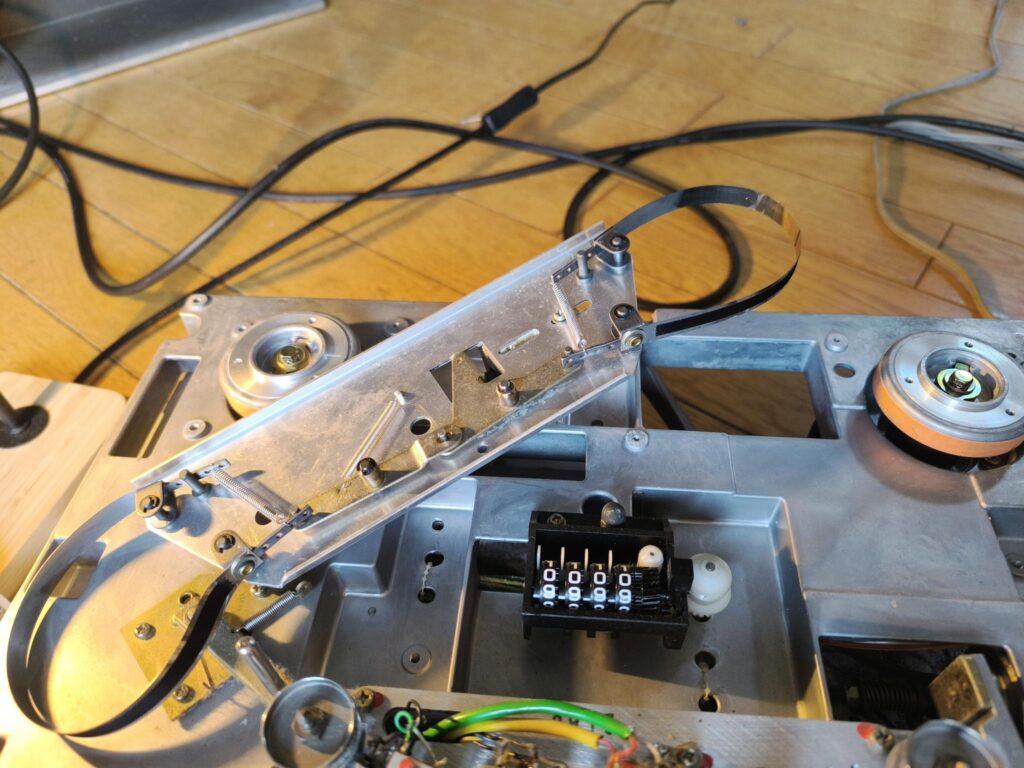

ブレーキ機構の取り外しは電解コンデンサや、他の基盤と比べると比較的簡単でネジを外すだけでOK。

プレート部分もネジが3つ、これは精密ドライバーが必要です。

プレート自体はebayで2025年10月時点だと2万円弱くらいになるかと思います。

中国製でカラフルなバリエーションも発売されていますので、自分だけの一台を制作するのもいいかもしれません。

構造自体は、シンプルで電気的なオンとオフで駆動部分を切り替えて制御します。

調整が必要な箇所があり、左右の輪っかがありますが、この締め付け具合によってブレーキのかかり方がかわってきます。

締め付け具合に関してですが、取り付けるバネの位置によって変わります。

目安は同じ力で同じ減速感になること。

ばねを、フランジ穴(複数用意されている)に掛けて開始引張り値の左右差を小さくする。

絶対ブレーキ力(駐車力)

- リール無しで回して惰性停止が短すぎない/長すぎない範囲に。

- 長すぎる→スプリング弱い/ベース外側過ぎ。

- 短すぎる→強すぎ(PLAYで引きずる原因)。

- 迷ったらスプリング1段弱め→ベースで詰めるが安全。

で、結局今回の当アカデミー3台目となるB77のブレーキは、何かが挟まっていて、固定してしまっているためでした。

経年劣化ですので、アルコールで清掃し、ミシンオイルと、556をかけてしばらく動かしてみるとブレーキが効くようになりました。

とはいえ、正常動作品と比較すると、若干まだ硬いようですので、こちらの調整方法も追記していきます。