ページコンテンツ

REVOX A77が持つ、他のテープデッキでは決して再現できない情報密度の高い豊かな音質。

その秘密は、洗練されたアナログ回路設計にあります。

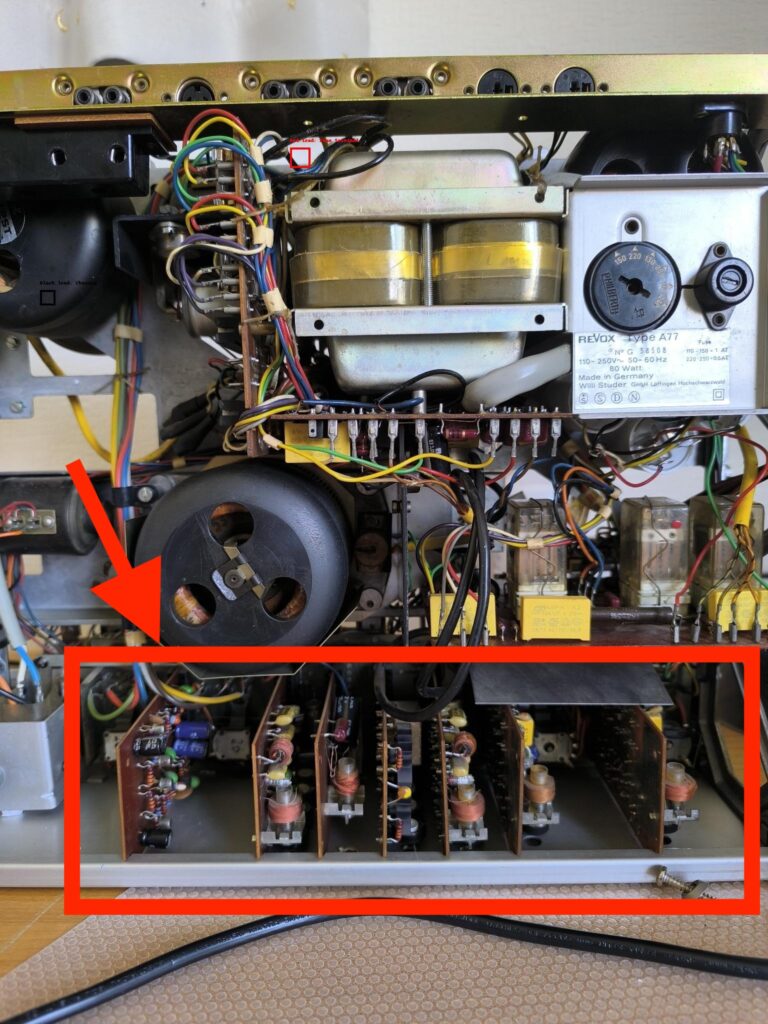

とりわけ、A77の内部に搭載された**複数のプリント基板(PCB)**は、それぞれが明確な役割を持ち、アナログ信号処理を極めた構造になっています。

信号経路をできるだけ短く保ち、必要な部分でのみ厳選されたコンポーネントによって増幅・制御を行うという、徹底的な合理性がここに詰まっています。

本記事では、その基板ごとの役割と構成、修理・整備のヒントまでを、写真とともに徹底解説していきます。

Revox A77 電源が入らない時に・・・

この記事を担当:こうたろう

1986年生まれ

音大卒業後日本、スウェーデン、ドイツにて音楽活動

ドイツで「ピアノとコントラバスのためのソナタ」をリリースし、ステファン・デザイアーからマルチマイクREC技術を学び帰国

金田式DC録音のスタジオにて音響学を学ぶ

独立後芸術工房Pinocoaを結成しアルゼンチンタンゴ音楽を専門にプロデュース

その後写真・映像スタジオで音響担当を経験し、写真を学ぶ

現在はヒーリングサウンド専門の音楽ブランド[Curanz Sounds]を立ち上げ、ピアニスト, 音響エンジニア, マルチメディアクリエーターとして活動中

当サイトでは音響エンジニアとしての経験、写真スタジオで学んだ経験を活かし、制作機材の解説や紹介をしています。

♪この記事には広告リンクを含みます♪

REVOX A77 の内部基板構成|全体像と安全な確認方法

| 基板名称 | 基板番号 | 主な役割 |

|---|---|---|

| Input Amplifier CH1 | 1.077.700 | 録音入力信号のプリアンプ(左チャンネル) |

| Input Amplifier CH2 | 1.077.700 | 録音入力信号のプリアンプ(右チャンネル) |

| Record Amplifier CH1 | 1.077.705 | 録音信号をバイアス・イコライザ処理(左チャンネル) |

| Record Amplifier CH2 | 1.077.705 | 録音信号をバイアス・イコライザ処理(右チャンネル) |

| Playback Amplifier CH1 | 1.077.720 | 再生ヘッドからの信号を増幅(左チャンネル) |

| Playback Amplifier CH2 | 1.077.720 | 再生ヘッドからの信号を増幅(右チャンネル) |

| Oscillator Board | 1.077.712 | 録音および消去のためのバイアス発振回路(約120kHz) |

第1章:Input Amplifier CH1 / CH2(1.077.700)

録音入力信号の心臓部:A77の音を決める最初のゲインステージ。

基板の役割と構造

REVOX A77 に搭載されている「Input Amplifier CH1 / CH2」基板(型番:1.077.700)は、それぞれ左(CH1)・右(CH2)チャンネルに対応した録音入力プリアンプ基板です。

この段階ではマイク入力やライン入力の信号が増幅され、後段の録音アンプへと送られます。

- 入力信号のゲイン調整

- 低ノイズでの初段増幅

- イコライゼーション前の整形

という重要な処理が行われ、A77特有の自然で滑らかな録音音質はこの回路設計によるところが大きいです。

- トランジスタによるディスクリート回路構成(FETではなくBJT)

- 高品質なフィルムコンデンサとセラミックコンデンサの組み合わせ

- パッシブ部品(抵抗・コンデンサ)によるゲインと周波数帯域の設定

- 基板上の可変抵抗(トリマー)でゲイン微調整可能(サービスマニュアルに従う)

よくある不具合と症状

| 症状 | 想定される原因 |

|---|---|

| 左右の録音レベルに差がある | ポットの接触不良、コンデンサの劣化 |

| ガリ音が入る | 可変抵抗やジャック端子の酸化 |

| 高域が丸くなる | カップリングコンデンサ(フィルム)の容量低下 |

| ノイズ(サー音)が入る | 初段トランジスタの劣化や熱雑音 |

メンテナンスポイント

- 可変抵抗の洗浄

→ 接点復活剤は使用量を最小限に。多用すると抵抗値がズレる場合があります。 - トランジスタの交換

→ BC107/BC550等に相当。ゲインマッチングに注意してペアで交換。 - フィルムコンデンサの確認と交換

→ 0.1μF / 0.047μF などが使用されている箇所は、WIMA製など信頼性の高い製品へ交換推奨。 - 基板ごと引き抜いて作業可能

→ ソケット式であり、取り外し・挿し替えが比較的簡単。作業前に絶縁対策を忘れずに。

修理・整備に使えるパーツ例

| パーツ種別 | 推奨仕様 | 備考 |

|---|---|---|

| フィルムコンデンサ | 0.047μF / 0.1μF 250V | WIMA MKS/MKPシリーズなど |

| トランジスタ | BC550 / 2N3904 | ローノイズ品、ペアで選定推奨 |

| 可変抵抗器(トリマー) | 10kΩ〜100kΩ | オリジナルと同形状が理想 |

| 接点洗浄剤 | DeoxIT D5 など | 多用注意、綿棒での拭き取り併用推奨 |

第2章:Record Amplifier CH1 / CH2(1.077.705)

── REVOX録音音質の「魂」を司る中枢基板。

基板の役割と重要性

この基板は、A77の録音セクションにおいて最も音質へ影響を与える中核部分です。

Input Amplifierで増幅された信号はここで最終的に整形され、録音ヘッドを通じてテープに記録されます。

- NAB規格に準拠したイコライザー回路を内蔵

- 録音用バイアスとの混合回路を内蔵

- VUメーターへの信号分配も担う

CH1・CH2で独立した基板ですが、基本的な構成・部品配置・回路は完全に同一です。

回路構成の特徴

- 3段増幅構成(入力プリアンプ、バイアス混合段、出力バッファ)

- NABイコライザ回路(3,180μs):低域補正フィルムコンデンサと抵抗による時定数処理

- トランジスタ構成:Q501〜Q505(例):低雑音品を使用し、温度安定性を確保

- バイアス電流混合:録音バイアス信号と音声信号を加算し、ヘッドへ供給

よくある不具合と症状

| 症状 | 想定される原因 |

|---|---|

| 録音レベルが極端に低い | 出力段のトランジスタ不良、または出力カップリングコンデンサ劣化 |

| 音がこもる、または歪む | イコライザ用フィルムコンデンサの容量抜け |

| 左右で録音バランスがズレる | CH1とCH2のトリマ値ズレ・劣化 |

| 録音音声にノイズが混入する | バイアス混合段のフィルタ部品劣化、または接点酸化 |

メンテナンスで注目すべき部品

| パーツ種別 | 推奨仕様 | 備考 |

|---|---|---|

| カップリングコンデンサ | 1μF〜4.7μF / 50〜100V | オーディオグレードフィルム or 電解。元はタンタルの可能性あり |

| イコライザ用コンデンサ | 0.05μF / 0.1μF / 0.22μF フィルム | WIMA、Epcos など耐久性のあるものへ交換 |

| トリマ抵抗(バイアスレベル調整) | 10k〜100kΩ | 劣化・接触不良があれば交換推奨 |

| トランジスタ | BC107、BC550等(低ノイズBJT) | 同一品にマッチングをとって交換 |

メンテナンスポイントと技術アドバイス

- 左右チャンネルのバランス調整:録音前にはサービスマニュアルに基づいてトリマ調整が必要

- テープ速度に応じたバイアス調整:19cm/sと38cm/sでは最適電流値が異なるため、オシロスコープまたはAC電流プローブで確認

- ハンダクラックに注意:長年の熱膨張収縮により、Q503やC507周辺のハンダに亀裂が入りやすい

- 録音品質チェック:テストトーンを録音→再生して、周波数バランス・歪みをチェックすることが理想

基板の取り扱い

- ソケット式で比較的容易に引き抜き可能

- 作業時には静電気対策と、基板背面のジャンパー線断線に注意

- トリマは小型で繊細なため、専用の精密ドライバーで調整し、力を入れすぎないこと

備考

この録音アンプ基板は、REVOX A77の録音音質を支える最重要回路です。

オリジナルのパーツを活かしつつも、安全性・耐久性・音質のバランスを見ながら慎重なリキャップ(コンデンサの総交換)を行うことで、真に“復活した”REVOX A77が手に入ります。

第3章:Playback Amplifier CH1 / CH2(1.077.720)

── テープの音を“音楽”に変える、REVOX再生回路の核心。

基板の役割と重要性

Playback Amplifier(再生アンプ)基板は、再生ヘッドから出力される微弱な信号(数ミリボルト)をリスニングレベルまで増幅する重要な役割を担います。

- 微小信号の高精度な増幅

- NAB / IEC等の再生イコライゼーション処理

- 出力段はライン出力やヘッドフォンアンプにも接続

REVOX A77が持つ立体感のある自然な再生音は、この再生アンプ回路の高S/N比と絶妙な帯域設計によって支えられています。

回路構成の特徴

- 初段:低雑音トランジスタによる微小信号アンプ

- 中段:イコライザー段(RLC構成)

- 後段:バッファ/ラインドライバ

- DCカップリング設計(低域位相の安定性)

再生ヘッドからの信号は、低雑音トランジスタにより増幅された後、イコライザ回路を通って、最終的にラインアウトやモニター出力へと送られます。

よくある不具合と症状

| 症状 | 想定される原因 |

|---|---|

| 再生音が歪む・こもる | イコライザ回路のコンデンサ劣化、ヘッド位置ズレ |

| 左右の音量が異なる | トリマずれ、増幅段トランジスタ劣化 |

| ヘッドフォンからノイズが出る | 出力段のトランジスタ/コンデンサ劣化 |

| 高域が再生されない | カップリングコンデンサの容量抜け、テープの摩耗も併発要因 |

メンテナンスポイント

- コンデンサ交換

→ 特に0.1μF~1μFのフィルム/電解系は交換推奨。高域の伸びが戻ります。 - トリマ調整

→ 左右バランス調整用トリマがある場合、劣化していることが多いため交換も検討。 - トランジスタの再選定

→ BC550や2N3904などのローノイズ型で代替可能。左右同時交換が望ましい。 - NAB / IEC切替確認

→ 一部基板にはEQカーブ切替ジャンパが存在。切替設定を誤ると周波数特性が崩れます。

使用部品例と交換の目安

| パーツ種別 | 推奨仕様 | 備考 |

|---|---|---|

| カップリングコンデンサ | 0.47μF〜1μF 250V | WIMA MKPシリーズが安定 |

| EQ素子用コンデンサ | 0.033μF〜0.1μF | 時定数を構成するので容量精度に注意 |

| 出力段トランジスタ | BC550 / 2N5401 等 | 静特性を合わせることが重要 |

| 可変抵抗(トリマ) | 10k〜100kΩ | オーディオ用密閉型推奨(多回転型も◎) |

整備作業時の注意点

- 基板はソケット式だが、挿抜時の端子接触部に接点洗浄剤を使用するのは最小限に

- 再生ヘッドとの位置関係も含めて音を総合判断

- 作業前に録音テストテープで左右の再生バランスをチェックしておくと、作業後の比較がしやすい

再生基板の“音の決め手”とは?

REVOX A77が評価される理由のひとつに、「ただ増幅するだけで音が音楽になる」という評価があります。

これは、この再生アンプ基板の回路定数・帯域設計、使用部品(特にトランジスタとコンデンサ)の選定バランスによるもので、安易な“オーディオ用高級部品への交換”が逆効果になるケースもあるほどです。

可能な限りオリジナルの音質を尊重したうえで、劣化部品だけを厳選して更新することが、A77本来の音を蘇らせる最も確実な道です。

第4章:Oscillator Board(1.077.712)

── 録音と消去を支える「超高周波の心臓」。

基板の役割と重要性

Oscillator Board(発振器基板)は、A77 の録音および消去に欠かせない**高周波バイアス電流(約120kHz)**を生成する基板です。

ここが損傷していると、ゴーストと呼ばれるような前の録音が残ったような現象が発生します。

音声信号の録音を高音質で行うには、この高周波成分を音声信号に重ねて磁気テープに書き込む必要があり、また同じ発振器から供給される強力な高周波電流でテープを完全に消去します。

- 録音用バイアス信号の発生

- 消去ヘッド用の高周波電流供給

- 録音CH1/CH2両方を支配する1枚の中枢基板

回路構成の特徴

- 約120kHzのサイン波発振回路(コルピッツ型・プッシュプル出力)

- 左右チャンネルおよび2速度(19cm/s・38cm/s)対応の出力分岐

- コイル/トランス/コンデンサによる周波数安定化

- 電圧調整用トリマ x 4(各チャンネル × 各速度)

構成としては安定性と耐久性を重視しており、奇高調波の抑制や温度による周波数ドリフトの回避も意識された設計です。

よくある不具合と症状

| 症状 | 想定される原因 |

|---|---|

| 録音できない/消去できない | 発振停止(トランジスタ不良、コンデンサ容量抜け) |

| 録音レベルが極端に低い | バイアス電圧低下(トリマ劣化、RIFAコン不良) |

| 左右で録音バランスが崩れる | CH1とCH2の出力トリマズレ |

| 消去不完全(録音済み音が残る) | 消去ヘッド出力低下、発振波形の歪み |

メンテナンスポイント

- 発振コンデンサの交換(例:0.1μF〜0.33μF)

→ RIFA製のX2フィルムコンなどは膨張・亀裂が見られやすいため、事故予防にも交換必須。 - トランジスタの再選定

→ バイアス発振段の Q701/Q702(例:BC107)は劣化しやすく、ペアで低ノイズ型に置換。 - バイアストリマ(P707〜P710)の調整と交換

→ 接触不良が多く、録音バイアスが不安定になる場合があるため、信頼性の高い多回転型へ更新がおすすめ。 - バイアス出力波形のチェック

→ オシロスコープにてテストポイントから波形(約120kHzのサイン波)を観察することが望ましい。

使用部品例と交換の目安

| パーツ種別 | 推奨仕様 | 備考 |

|---|---|---|

| 発振コンデンサ | 0.1〜0.33μF / 250V X2 | WIMA / Kemet 製など推奨、RIFAは高確率で要交換 |

| 出力トランジスタ | BC550 / BC547B等 | マッチングと熱特性の安定が重要 |

| バイアス調整トリマ | 10kΩ〜50kΩ ×4 | 各チャンネル・各速度に対応 |

| チョークコイル/トランス | 破損例は少ないが、外観や熱劣化を確認 |

整備・調整作業時の注意点

- 必ず絶縁と放電処理を実施:X2フィルムキャパシタにはACライン電圧がかかる箇所があるため、取り扱いに注意。

- 録音ヘッドとの組み合わせで最終調整:録音後の再生バランスを確認しながら微調整するのが確実。

- オシロスコープを活用できる環境が望ましい:簡易的な録音レベル計だけでは調整の限界がある。

補足:バイアス発振の音質への影響とは?

高周波バイアスは、ただ信号を上書きするだけでなく、テープへの記録効率と歪率、ノイズフロアの低減にも大きく関わります。

REVOX A77の録音品質がナチュラルかつ豊かな倍音を持つ理由の一つは、この発振器の設計とチューニングの精度にあります。

第5章:Power Supply Unit(PSU)とヒューズ回路

── 安定動作の“基盤”を支える、見えない屋台骨。

ユニットの役割と構成

REVOX A77 の電源部は、録音・再生・モーター制御など全ての回路へ正確な電圧を供給する心臓部です。電圧の安定性やノイズの少なさは、最終的な音質にも直接関係します。

本ユニットには以下のような要素が含まれます:

- トランス(AC → 多系統のAC)

- 整流回路(ダイオードブリッジ)

- 平滑回路(電解コンデンサ)

- レギュレーター回路(トランジスタまたはZener方式)

- 各種ヒューズ:3本(背面・内部2本)

電源供給ラインの概要

| 電源系統 | 供給先 | 特徴 |

|---|---|---|

| ±24V | プリアンプ基板・再生/録音回路 | 音声回路専用。ノイズ対策が必要 |

| +21V | メカ制御系・VUメーター照明 | 安定電圧が必要 |

| 17〜19V | バイアス発振器・ヘッド消去回路 | 高周波発振の源 |

| ACヒーターライン | モーター・表示灯など | トランス経由で供給 |

A77に搭載されたヒューズの種類と位置

REVOX A77 MK II には合計3本のヒューズが使用されています。

| 位置 | 名称 | 型番 / 規格 | 主な保護対象 |

|---|---|---|---|

| 背面(外部) | メインヒューズ | T1A 250V(スローブロー) | トランス1次側・全体保護 |

| PSU基板上 | ヒューズ1 | T315mA(またはF315mA) | プリント基板側回路(±24Vライン) |

| PSU基板上 | ヒューズ2 | T315mA(またはF315mA) | モーター・バイアス供給側ライン |

※ PSU内部ヒューズは日本国内で代替品購入可(例:セラミック管タイプ推奨)

よくある不具合と症状

| 症状 | 想定される原因 |

|---|---|

| 電源が入らない | 背面ヒューズ切れ、電源スイッチ接点不良 |

| 音が出ないがメーターは動く | ±24Vラインの内部ヒューズ断線 |

| VUメーターのみ不点灯 | +21Vラインの回路障害またはヒューズ不良 |

| 再生音が歪む/低下 | 平滑コンデンサの容量抜けによるリップル増加 |

メンテナンスと修理ポイント

1. 背面ヒューズの確認

- テスターで導通確認(電源OFFでも可)

- ヒューズホルダー内部の腐食も要点検

- T1A 250V スローブロー(ガラス管 or セラミック可)

2. PSU内部ヒューズの点検

- 基板を固定している2本のネジを外し、慎重に取り出す

- 両端の金具にテスターのリードを当てて導通確認

- 型番:T315mA または F315mA(F = ファーストブロー)

3. 平滑コンデンサの交換

- 元は2200μF / 35V 程度の大型電解コンデンサが2本

- NichiconやPanasonicのオーディオグレードへ交換推奨

使用パーツの一例

| パーツ種別 | 推奨仕様 | 備考 |

|---|---|---|

| メインヒューズ | T1A 250V / 5×20mm | セラミックタイプの方がノイズ少 |

| PSU内ヒューズ | T315mA / 250V | 国内ではサトーパーツ、リテルヒューズ製など流通 |

| 平滑コンデンサ | 2200μF / 35V〜50V | 低ESR品推奨、耐熱105℃以上 |

| ダイオード | 1N5402 / 1N4007 | 整流ブリッジの4本構成に注意 |

音質との関係

電源部は「音が通るわけではないから音に関係ない」と思われがちですが、供給される電圧の質がノイズ感や定位の安定性に直接影響します。

特にリップルの多い電源は、録音時のSN比を劣化させ、再生時の「静けさ」を失わせます。

第6章:基板の取り出し方法

── 効率的かつ安全にメンテナンスを行うための準備作業。

なぜ「引っ張っても抜けない」のか?

REVOX A77の基板はソケット式で抜き差しが可能ですが、以下の理由により固着・取り出し困難なことがあります:

- ソケットの金属疲労で「固着」している

- 基板背面のパーツや配線がフレームに引っかかっている

- 長年のホコリ・酸化で端子が半ば“溶着”状態になっている

取り出し手順(例:Record Amplifier CH1)

- 電源を完全にオフにし、プラグも抜いておく

- 前面パネルを開放(ロック付きパネルの場合、左右の金具を外す)

- 対象基板を確認(型番と基板ラベルに注意)

- 両手で基板を均等に握る(片側だけ引かないこと)

- 左右にわずかに揺らしながら、まっすぐ手前に引き出す

- どうしても抜けない場合は、プラスチック製レバーや竹べらなどで、ソケット根元を軽くテコにして持ち上げる

※ 金属工具はショートのリスクがあるため非推奨

第7章:整備ログのつけ方

── 修理と音の記憶を記録し、資産としての価値を守る

なぜ整備ログが必要なのか?

REVOX A77のようなヴィンテージ機器は、「どこをどう触ったか」が品質と価値に直結します。

自分の作業の振り返りだけでなく、将来の再整備・販売時の信頼性にも関わります。

整備ログの基本構成(例)

| 項目 | 記入例 |

|---|---|

| 整備日 | 2025年5月5日 |

| 基板名 | Playback Amplifier CH1(1.077.720) |

| 症状 | 高域の減衰、左右音量差 |

| 処置 | カップリングコンデンサ 0.47μF をWIMA MKPへ交換/トリマ調整 |

| 使用部品 | WIMA MKP 0.47μF 250V、DeoxIT D5 |

| 調整内容 | 再生レベル左右一致、基準テープ再生で±1dB以内 |

| 音質印象 | 明瞭感向上、ノイズフロアが低下 |

| コメント | オリジナルパーツは劣化顕著だったが、音傾向は保持 |

整備ログの保存方法

- 紙とバインダー:修理工房スタイル、現場作業には最適

- Excel / Googleスプレッドシート:並べ替え・検索が容易、写真や波形ファイルのリンク管理も可能

- Evernote / Notion:画像+テキストで資産化、PDF化にも対応可能

おすすめ整備ログテンプレート(コピペ用)

■ 整備日:______

■ 基板名:______

■ 症状:

■ 処置:

■ 使用部品:

■ 調整内容:

■ 音質印象:

■ コメント:

本記事では、REVOX A77 MK II に搭載された全ての主要基板について機能・構造・故障例・メンテナンス方法を網羅的に解説し、さらに整備の実践に役立つ基板の取り外し方法や整備ログの記録法までを紹介しました。

このA77という機体は、ただの録音機ではなく「音を記録する芸術品」です。

あなたの手で整備し、音を蘇らせることは、過去の名録音と向き合う最も直接的な方法です。

📌 当サイトは本物の音を追求し、次の世代へ“音の叡智”をつなぐことを目的としています。

💡 記事が役に立ったと感じたら、ぜひ以下のボタンからブックマーク(お気に入り登録)をお願いします。

⭐ ブックマーク・お気に入り登録📰 新着記事や特集の最新情報は、以下のSNSでも配信中です。

👍 応援の意味も込めて、SNSでのシェアや「いいね!」もとても励みになります。

🎙 “いい音を、次の時代へ”

それがこのウェブサイトの願いです。

🎧 音楽配信ブランド Curanz Sounds:

▶︎ オフィシャルサイトはこちら