リペア記録として、メモしています。

モーターの制御基盤の交換をアーカイブ。

現状としてキャプスタンモーターが反応はするが回転していないという症状の元、デバッグをしているわけですが、前回の記事でもお伝えしたとおり、フィルムコンデンサーの交換は基本的に制御系基盤のX2コンデンサの交換がセットで行うのが世界的にフォーラムをチェックしても常識になってくるそう。

また、ebayで見つけたのが、実は制御基盤のパーツどころか、パーツが組み込まれた完成系の基盤そのものも販売されている、そして安い!

ので、一つ一つどこが問題が確認しながらパーツ交換というのもいいですが、基盤キットそのものをリペア用の在庫としてもっておくのがいいでしょう。

今回は、もう一台分解勉強用として五島昭彦先生に提供してもらっているB77の制御基盤を移植しようと思います。

もちろんこの勉強用もリペアが完了すれば、金田式電流伝送DC録音ができるようにモーター制御系を整えて改造していきます。

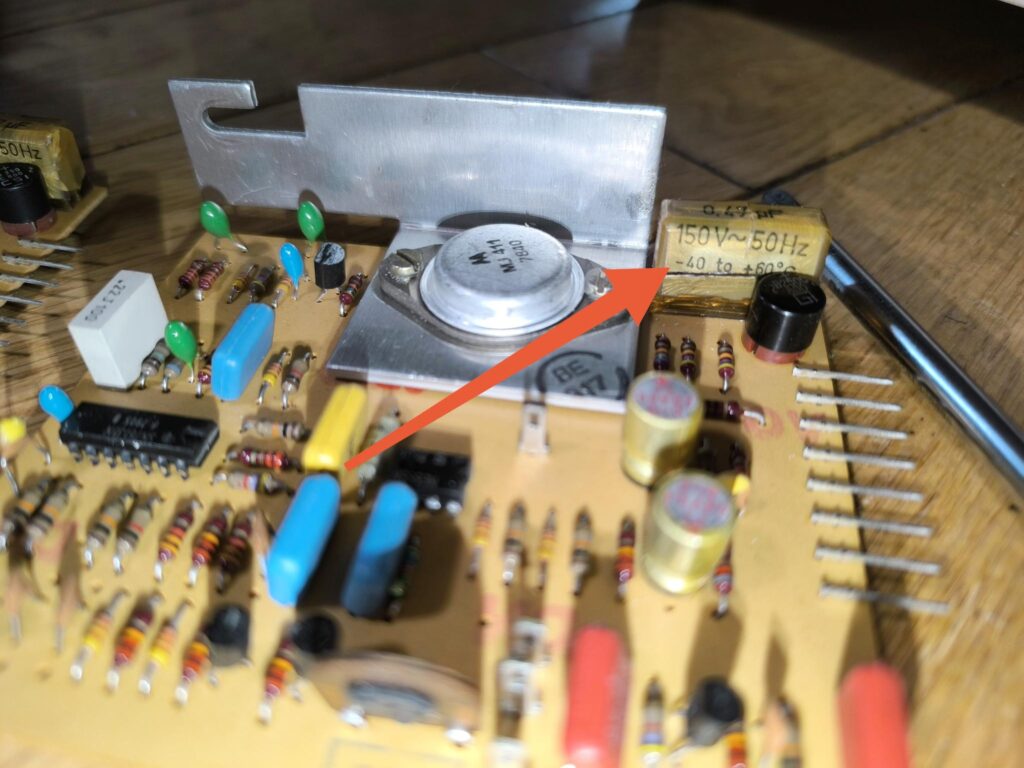

キャプスタンモーターの制御基盤解説

左上から順に部品

- 白色ブロック抵抗

- 表示:

.22K 100 - 意味:220Ω 100ppm/℃ 金属皮膜抵抗(セメント抵抗型)

- 大電流系の電流検出/制御用途に使われています。

- 表示:

- 青色ディスク状コンデンサ(2個並び)

- 積層セラミックコンデンサ(数十nFクラス)

- 高周波ノイズバイパス用。

- 青い円筒形フィルムコンデンサ

- ポリエステルフィルム(例:0.1µF〜0.47µF)

- 信号カップリングやタイミング用途。

- 抵抗列(4本並び)

- 炭素皮膜抵抗

- 値は色コードで確認可能(例:茶黒赤=1kΩ)。オペアンプ周辺のバイアス/帰還抵抗。

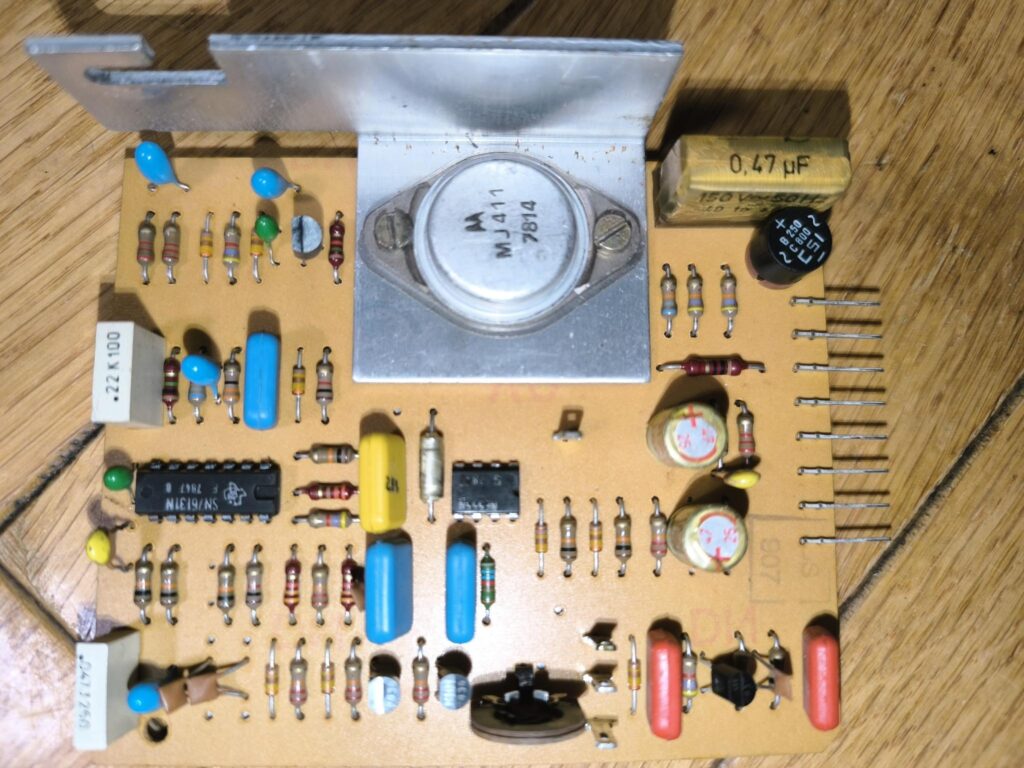

- 大きな金属缶トランジスタ(中央)

- 型番刻印:MJ411(Motorola製)

- 高出力ダーリントントランジスタ。キャプスタンモータ駆動用。

- 黄色ブロック状コンデンサ(右上)

- 表示:0.47 µF 150V~

- フィルムコンデンサ(ポリエステル)

- 制御安定化/フィルタ用途。

- 電解コンデンサ(右上黒色)

- 表示:47 µF 25V

- 電源平滑やデカップリング用

交換方法と手順

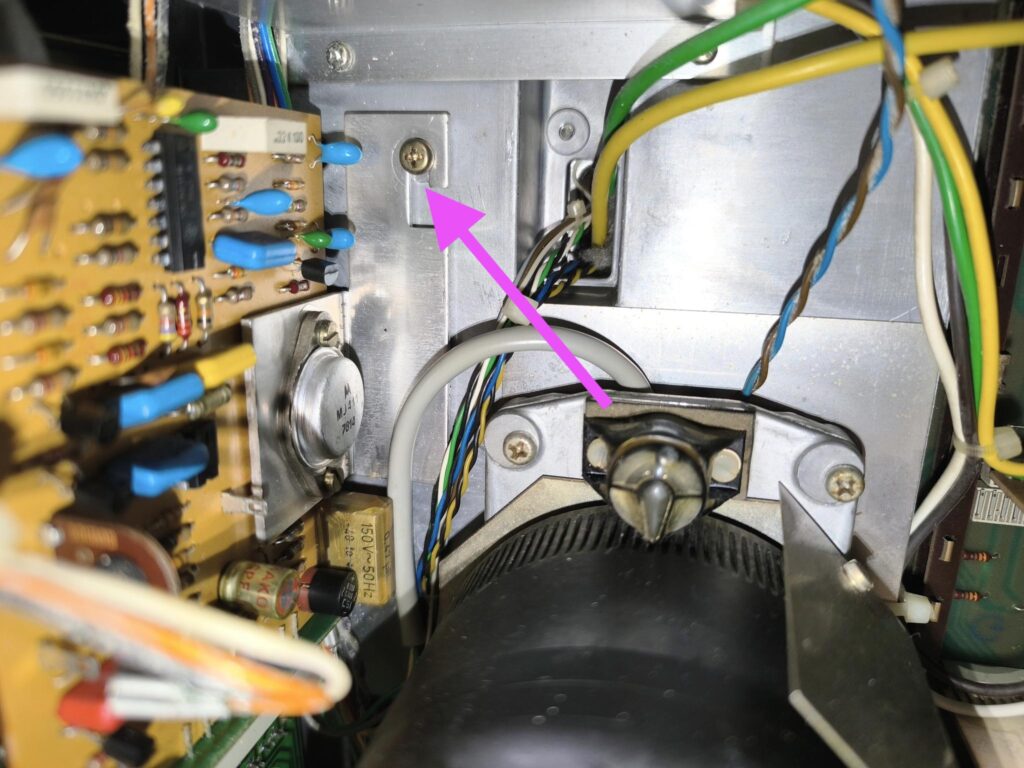

まずは、この黒と、橙、白のケーブルを取り外します。

取り付けの際に順番を忘れないように、手前から黒▶︎橙▶︎白という順番で覚えておきましょう。

あとはこちらのネジを一本(ワッシャーをなくさないように)外します。

また、キャプスタンモーター基盤は次に解説します電源基盤とL字型で接続されていますので、取り外しましょう。

接続されている「L字型基板」の正体

このキャプスタンモーター制御基板(MJ411が載っている基板)は、単体では動作せず、B77内部で L字型にもう1枚の基板と組み合わせて使われます。

その基盤は何か?

- 名称:電源・整流/制御補助基板(電源ユニットの一部)

- 役割:

- ACラインからキャプスタン制御基板へ安定した電圧を供給

- 整流ブリッジ、フィルムコンデンサ(X2安全コンデンサ)、電解コンデンサを搭載し、安定化回路を形成

- キャプスタン基板の制御信号と駆動電源を橋渡しするハブ的役割

特にB77 MK1では、キャプスタン制御基板とL字型電源補助基板を組み合わせて「キャプスタンドライバーモジュール」として構成されています。

なぜL字型か?

- 放熱板付きのMJ411(TO-3パワートランジスタ)をシャーシ面に固定しながら、回路全体をコンパクトに収める設計上の工夫です。

- L字型基板を介することで、モジュール全体が「箱型」にまとまり、コネクタでメイン電源や制御系に直結できる構造になっています。

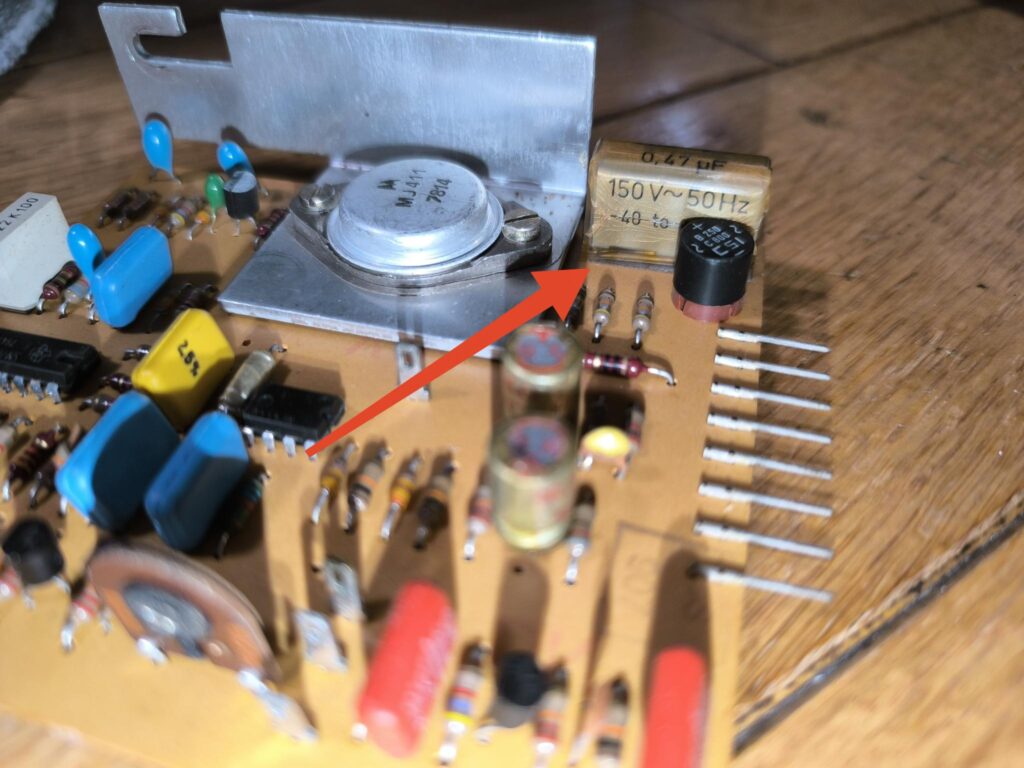

修理上の注意点

- このL字基板にも RIFA製X2コンデンサ や 古い整流ダイオード が搭載されており、経年劣化のため交換が必須です。

- 一見「ただの電源板」に見えますが、実際にはキャプスタン制御回路の一部を構成しているため、不具合があればモータが停止/暴走します。

- 再現されている「焦げ臭い症状」は、このL字基板側のコンデンサ(特にRIFA PME271シリーズ)で発生する例が非常に多いです。

基盤全体を交換するのが勿体無いという方は、このコンデンサを交換するのも一つの手。

こちらは正常な基盤です。

下の写真のように、経年劣化で破裂しています。