Revox B77のリペアを自力でやる企画のいよいよメインディッシュ?!となる今回の電源用メイン平滑電解コンデンサの交換。

他記事で紹介したような基盤の交換だけに比べると結構大変です。

当然電源用メイン平滑電解コンデンサですので、繋がっている箇所も多く、配線を間違えないことが重要になってきます。

ここが劣化すると起こりやすい症状

- キャプスタンが立ち上がらない/トルク不足(負荷時に電圧が落ちる)

- ハム/唸り(リップル増大)

- 焦げた匂い/発熱(Frakoは経年で漏れ・短絡しやすい)

- ヒューズ断や整流ブリッジ破損の引き金

まさに今修復中のB77のすべての症状といってもいいほどであり、他の基盤の交換で症状は変わらなかったので、この交換に託すというような形になります。

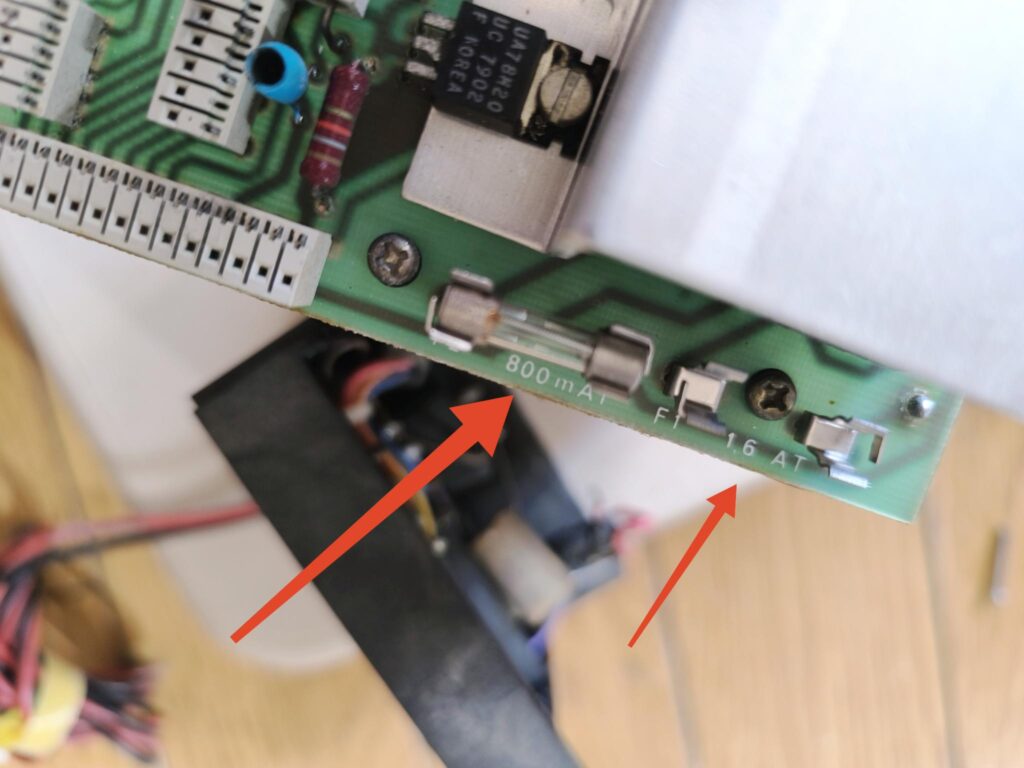

構造上キャプスタンモーターに直接繋がっている基盤はこの電源用メイン平滑電解コンデンサ部分(メインヒューズ1.6A(2Aで代替)、800mA(1Aで代替))しかないので、キャプスタンモーターの停止は、ここを交換するのがまず第一になりそうです。

ただ、メイン平滑電解コンデンサ交換前でもテープドライブは動いていましたが、メイン平滑電解コンデンサが異常でもテープドライブだけは動くということはありえるのでしょうか?

後述しますが、こういう図になっているため、不思議に思いましたが、Power Supply 1.177.311 は複数の巻線/整流系統から複数レール(例:+24V系、±21V系、+5V系など)を作っており、キャプスタン駆動(Speed Control→M3)が主に使う“高電流側レール”だけが劣化・断・電圧降下して、低電流のロジック/ソレノイド系は一応動く――という状況は典型例として様々なフォーラムでも報告されているようです。

AC IN ── 電圧セレクタ/ヒューズ ──【Power Supply 1.177.311】

│ (整流 + メイン平滑)

┌───────────────┼───────────────┐

│ │ │

【Tape Drive Control】 【Speed Control】 【Audio/他】

1.177.315.07x (Capstan)1.177.325 (±21V等)

(搬送ロジック/許可信号) (駆動/速度制御) (録再系)

│ │

┌───────────────┘ │

│ │

REEL MOTORS (L/R) CAPSTAN MOTOR (M3)

(巻取/巻戻) + ランニングコンデンサ

当サイトでは、下半分はすべて金田式にしてしまいますから、実質上半分のリペアができればOKということになります。

とはいえ、下半分はオーディオ部分なので、割と簡単にリペアできるとは思いますが。

では慣例的に、ebayでの検索ワードをメモしておきましょう。

常設で売っているアカウントはありませんが、比較的手に入りやすく2025年10月時点だとだいたい日本円で2万円弱で見つかります。

eBay検索ワード表(Revox B77 電源メイン平滑コンデンサ)

| カテゴリ | 検索ワード(そのままコピー可) | 目的 / 補足 |

|---|---|---|

| 基本(英語) | Revox B77 power supply capacitors | 電源用コンデンサ全般を広くヒット |

| 基本(英語) | Revox B77 main filter capacitors | 「メイン平滑(フィルタ)」を明示 |

| 基本(英語) | Revox B77 reservoir capacitors | 英圏で“リザーバ”呼称を拾う |

| 基本(英語) | Revox B77 PSU capacitors set | セット品狙い |

| 除外語つき | Revox B77 capacitors -manual -service -schematic | マニュアル等のノイズを除外 |

| 基本(独語) | Revox B77 Netzteil Elko | 「電源エルコ」=電源電解を指す |

| 基本(独語) | Revox B77 Siebelko | 「平滑コン(シーベルコ)」を直撃 |

| 基本(独語) | Revox B77 Netzteil Kondensator | 電源用コンデンサ全般 |

| ブランド名(旧) | Revox B77 Frako Elko Satz | 当時品Frakoや互換セットを拾う |

| 仕様指定 | 10000uF 63V snap-in capacitors Revox B77 | 値・耐圧・端子形状で絞り込み(例) |

| 仕様指定 | 10000uF 63V screw terminal capacitors Revox | ねじ端子型も含める場合 |

| 仕様指定(ペア) | 2x 10000uF 63V capacitor set Revox B77 | 2本セットを狙う |

| 仕様指定(独語) | 10000µF 63V Siebelko Revox | 独語+仕様でヒット精度UP |

| 印字違い対応 | 8200uF 50V snap-in Revox B77 | 現物印字に合わせて数値を変更 |

| 現行ブランド | Revox B77 Nichicon LLS 63V 10000uF | ニチコン高リップル系を名指し |

| 現行ブランド | Revox B77 Panasonic TS-HA 63V 10000uF | パナ大電流系を名指し |

| 現行ブランド | Revox B77 Kemet 63V 10000uF | KEMET系も候補 |

| サイズ指定 | (35mm OR 30mm) diameter capacitor Revox | クランプ径に合わせる場合 |

| 形状指定 | (snap-in OR screw terminal) capacitor Revox | 端子形状の違いを吸収 |

| ユニット | Revox B77 power supply board | 電源基板ごと調達 |

| ユニット | Revox B77 PSU module | PSUモジュール丸ごと |

| キット | Revox B77 recap kit power supply | 電源部のまとめキット |

| 独語ユニット | Revox B77 Netzteil Modul | 独語でモジュール出品を拾う |

※容量・耐圧は現物印字(例:4,700–10,000µF / 50–63V)に合わせて置換してください。端子形状(snap-in / screw)、直径(30–35mm)が一致するか要確認。

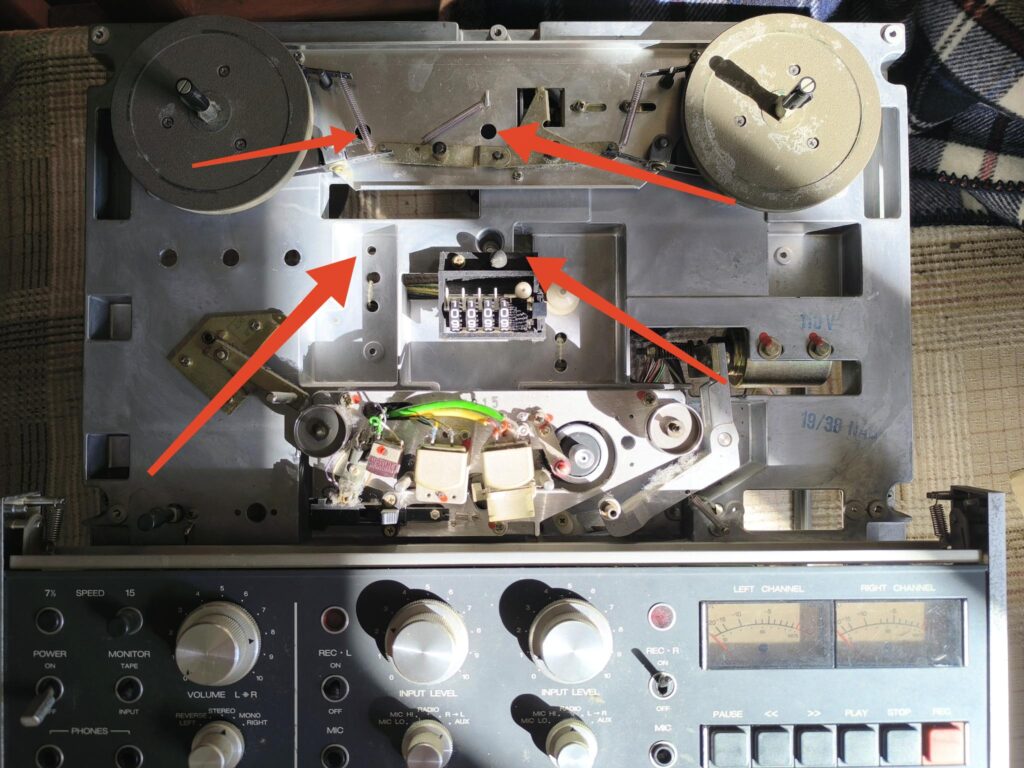

交換はフロントパネルからのアクセス

ネジはフロントパネルからのアクセスになります。

少しみにくいですが、矢印の4箇所のネジを外してメインの電解コンデンサを取り外します。

電源パネルとセットになっているので、セットで取り外します。

どこと“物理的に”つながっているか

- 上流(AC側)

- ACインレット/電圧セレクタ/ヒューズホルダからの太い2芯が電源パネルに入っています。

- この区間にはX2ノイズフィルタやスパーク吸収が入っている個体もあり。

前回の記事で紹介した、X2ノイズフィルターもセットで交換しておくといいでしょう。

- パネル直後(整流→リザーバ)

- 透明カバー内にブリッジ整流器(角い黒ブロック)→ 大形電解×2に直結。

- 電解のマイナス側は共通バー(シャーシGND近傍)へ落ち、プラス側が複数のハーネスで下流に出ていきます。

- 下流(DC分配先)—太い束のハーネスを追うと見つかる先

- キャプスタン制御モジュール(放熱板付き基板):ここに来るDCが不足/脈動だと“回らない/唸る”になります。

- テープドライブ制御基板(ロジック):リレー・ソレノイドの駆動源。

- リールモータ系:左右の巻取り制御へ。

- オーディオ基板(録再/EQ/メータ):別レールで供給されることが多い(レギュレータ経由の±電源など)。

- パネル灯/メータ:AC/小DCの支線。

実機ではこの下流側コネクタが2~4束に分かれており、太め=モータ系/細め=ロジック・オーディオの傾向があります。

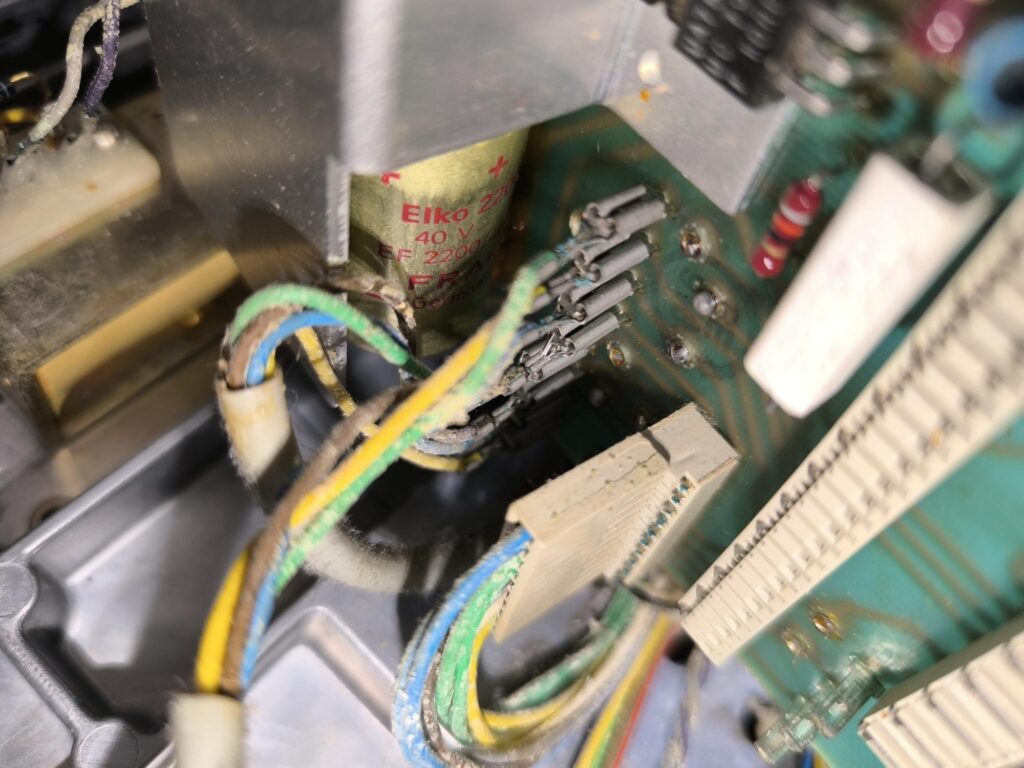

取り外すときの“実務手順”(配線ミス防止)

- 全景→各コネクタのクローズアップを撮影(表裏・ハーネス色が分かる角度で)。

緑▶︎黄▶︎青▶︎黒

その奥、キャプスタンモーターに直結のものは、緑▶︎黒▶︎青▶︎黄の順番です。

これはおそらくブレーキ制御?だと思いますが、灰色が左で紫が右になります。

ここは非常に重要なハーネスとなります。

というのも、このブレーキ制御ハーネスは、電解コンデンサの中をくぐりながら上に上げないと長さが足りないんですね。

なので、このハーネスを通さずに電解コンデンサを取り付けてしまわないようにしましょう。

AC系(主電源~電圧セレクタ~トランス)

ここから先は電源周りに関連する回路図をGPTに変換してもらいみやすく整理しています。

まだ整理中の情報が多数含まれているため、追って別の記事または当記事内で解説を追記していきます。

AC IN ── 電圧セレクタ/ヒューズ ──【Power Supply 1.177.311】

│ (整流 + メイン平滑)

┌───────────────┼───────────────┐

│ │ │

【Tape Drive Control】 【Speed Control】 【Audio/他】

1.177.315.07x (Capstan)1.177.325 (±21V等)

(搬送ロジック/許可信号) (駆動/速度制御) (録再系)

│ │

┌───────────────┘ │

│ │

REEL MOTORS (L/R) CAPSTAN MOTOR (M3)

(巻取/巻戻) + ランニングコンデンサ

- MAINS → POWERスイッチ → 電圧セレクタ(LINE 1/2 + タップ)

電圧セレクタで一次側のタップを切り替え、メイン電源トランスへ供給。 - 上部の丸い図はソケット/コネクタのピン配列(前面/背面のI/Oや電源関連のピンアウト図)。

Tape Drive ControlとSpeed Control基盤は

中央左~中央:電源パネル(整流+メイン平滑)= 1.177.311 “Power Supply”

┌───────────── AC MAINS ─────────────┐

│ │

[AC IN] ── [POWER SW] ── [VOLTAGE SELECTOR] ── [FUSE]

│ │

└───────────────┬─────────────────────┘

│ 一次(PRI)

┌──────┴──────┐

│ MAIN TRANSFORMER │

└─┬───────────┬───────────┬───┘

│ │ │

二次(SEC)A 二次(SEC)B 二次(SEC)C

(搬送系) (オーディオ) (ロジック等)

┌───────────────────── 1.177.311 : BRIDGES & RESERVOIRS ─────────────────────┐

│ │

│ ┌───────────┐ ┌───────────┐ ┌───────────┐ │

│SEC-A─┤ BR-A ├─ +A───┤ C-A (大電解) ├───★TP-A(DC/RIPPLE)──→ +24V系(搬送) ─┐

│ ~ └─┬───┬───┘ │ └───────────┘ │

│ ~ ~ ~ └───────┐ │

│ └────────────── GND BAR (共通−) ───────★TP-G │

│ │

│SEC-B─┐ ┌───────────┐ ┌───────────┐ │

│ ~ └─┤ BR-B ├─ +B───┤ C-B (大電解) ├───★TP-B(DC/RIPPLE)──→ +21V/−21V → オーディオ

│ ~ └─┬───┬───┘ └───────────┘

│ ~ ~

│ │

│SEC-C─┐ ┌───────────┐ (必要に応じ +5Vレギュレータ等) │

│ ~ └─┤ BR-C ├─ +C───★TP-C(DC)──→ +5V/ロジック系 → Tape Drive Control 等 │

│ ~ └─┬───┬───┘

│ ~ ~

│ │

│ [X2/EMI/SNUBBER]:AC入力直後やブリッジ手前に配置(0.1–0.47µFクラス) │

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

【分配先(代表)】

+24V系(搬送) ──→ Capstan Speed Control(1.177.325)/Reel Motor系/Transport Logic(1.177.315)

±21V系(音声) ──→ 再生・録音/EQ基板(中間にレギュレータや追加平滑あり)

+5V系(ロジック)→ Tape Drive Controlのロジック電源(個体で構成差あり)

【測定ポイント(★)】

★TP-A:BR-A出力+C-Aで DC値/ACリップル(PLAY中)

★TP-B:オーディオ用レールのDC/リップル

★TP-C:ロジック/補機用DC

★TP-G:GNDバー(共通−)。すべての測定の基準点

- ブリッジ整流×数系統(四角の“◇”マーク)と大容量電解(あなたが矢印で示した2本)でDCを作る“母艦”。

- 図中に電圧ラベル(例:+24 V / +21 V / –21 V など)とGNDバーが描かれ、そこから複数のハーネスで右側へ分配。

- 大電流系(モータ駆動、ロジック)とオーディオ系(±21Vなど)のレールが共通のメイン平滑から枝分かれしている。

- ブリッジ出力DCとメイン電解のACリップルを測ると、キャプスタン立上がり不足の一次原因(電圧降下/リップル過大)が一発で分かる。

右上:TAPE DRIVE CONTROL(1.177.315.07x)=搬送ロジック基板

┌───────────── from PSU (1.177.311) ─────────────┐

│ +5V/logic +24V/drive GND │

└────┬──────────────┬──────────────┬───────────────┘

│ │ │

┌─────▼─────┐ ┌───▼────────┐ ┌───▼────────┐

Front-panel & │ Debounce │ │ Logic Core │ │ Driver/Relay│

keys/switches │/Schmitt │ │ Latches │ │ Transistors │

[PLAY][STOP][FF]─▶│ Trig. │─▶ │ Interlocks │─▶ │ Coils/Loads │─┐

[REW][REC] etc. │ (TTL/CMOS│ │ Mode Ctrl. │ │ (diodes snub)│ │

│ op-amps)│ │ Timers │ │ │ │

└─────┬────┘ └─────┬──────┘ └─────┬────────┘ │

│ │ │ │

│ │ │ │

│ │ ┌─────────▼────────┐│

│ └───────▶│ Permission/CTL ││ (J-conn)

│ │ to Speed Ctrl │└───→ 1.177.325

│ │ (PLAY ENABLE etc)│

│ └─────────┬────────┘

│ │

│ │

Sensors/ILK ───┴───────▶ Stop-sense / End-sense │

(tape end, brakes, tension arms, safety) │

Reel/Brake/Pinch ┌────────────▼─────────────┐

solenoids/relays ─│ Spooling / Brake / etc │─→ M1/M2

│ (coils via drivers) │

└──────────────────────────┘

- たくさんの**入力線(上)**がこの基板に入り、**各モード(PLAY/STOP/FF/REW)**の論理、リレー/ソレノイド制御を司る。

- 左の電源パネルから来たDCレールもここに入り(右側のコネクタ列参照)、この基板を経由して下段の“モータ/速度制御”側に許可信号や電源を配る。

👉 実務ポイント:

- PLAY許可が出ない/保護が働くと、キャプスタンへの給電が来ないことがある(電源は生きて見えても回らない)。

- ただし「モータは反応するが回らない」場合は、**許可は出ているが駆動力不足(電源/ランコン/ドライバ)**の線が濃い。

下段各モータ系コネクタ列 → M1/M2/M3(リール/キャプスタン)

┌──────────────────── 下段:モータ系コネクタ列(背の低い多ピン) ────────────────────┐

PSU(+24V/他) →→ Tape Drive Control(1.177.315) →→ ここ(分配/制御) →→ それぞれのモータ/基板へ

└───────────────────────────────────────────────────────┘

[ M1 : LEFT REEL ] [ M2 : RIGHT REEL ] [ M3 : CAPSTAN MOTOR(+Speed Ctrl) ]

M1 (Left Reel / 供給側) M2 (Right Reel / 巻取り側)

┌──────────────┐ ┌──────────────┐

│ +V_REEL_L │───→ リール駆動用電源(+24V系など) │ +V_REEL_R │───→ 同右

│ DRV_L_A/B │───→ ドライバ出力(FF/REW/張力制御) │ DRV_R_A/B │

│ TENSION_L │←── テンション/センサ戻り(必要に応じ) │ TENSION_R │←──

│ GND │ │ GND │

└──────────────┘ └──────────────┘

M3 (Capstan) ※Capstanは「Speed Control(1.177.325)」を介してM3へ

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ +V_CAPSTAN │──→ Speed Control基板の電源へ(PSUの高電流レール) │

│ PERMIT/PLAY │←─ Tape Driveからの 許可信号(H/L) │

│ TACHO/HALL │←→ タコ(回転検出)信号線(手回しで変動/パルスが出るのが正常) │

│ DRV_OUT_A/B │──→ Speed Controlの出力段→ M3 モータ端子へ(2線) │

│ GND │ │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

(モータ本体の2端子間には「ランニング(位相進み)コンデンサ」)

- 下の長いバーに多数のピン番号が並び、**左:REEL(供給/巻取り)/中央:SPOOLING SUPPLY/TAKE UP/右:CAPSTAN MOTOR(M3)**と描き分け。

- **M3(Capstan Motor)**の右端には、**SPEED CONTROL(1.177.325/“Capstan Speed Control”)**への接続も明記。

- つまり:電源パネル →(DCレール)→ 搬送ロジック基板 →(許可/配電)→ 下段のモータ群 →(M3は)速度制御基板→ キャプスタンモータという流れ。

👉 実務ポイント:

- キャプスタン不動はこの下段の系統で切り分ける。

- SPEED CONTROL基板の電源有無

- SPEED CONTROL基板の出力段(パワートランジスタ)の電圧挙動

- M3のランニング(位相進み)コンデンサの容量抜け

- タコ/センサ信号がSPEED CONTROLへ戻っているか

右端の縦ラベル:レール名と引き出し先

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐

│ CAPSTAN SPEED CONTROL PCB (1.177.325/326/327) │

│ Right-edge vertical labels → off-board connections │

├──────────────────────────────────────────────────────────┤

┌─────────────── PSU(1.177.311) ───────────────┐

│ │

+18V ─────────┴──► +18V rail (IC/logic, 555, comparators) │

(板内でデカップリング → IC群へ配電) │

│ │

0V ─────────┬──► 0V (GND common, returns to PSU GND bar) │

│ │

~AC1 ───────┐ │ │

~AC2 ─────┐ │ └─► ~ ~ → on-board bridge rectifier (B250Cxx)

│ │ (小型ブリッジでDC生成→+18V等に整流/平滑)

│ │

│ │

│ └───────────────────────────────────────────────────────┐

│ │

│ ┌──── Power stage (MJ411/TIP + driver) ────┐ │

TO M-1 ─────┴──────────┤ DRV OUT A → motor terminal A ├───┴──► Capstan motor

TO M-3 ─────────────────┤ DRV OUT B → motor terminal B ├──────► (M3)

└──────────────────────────────────────────┘

(2線はPSU基板を中継してモーターへ出る個体あり)

TACHO+ ──────────────────► P1 コネクタ(タコ/FG +) → from motor tacho coil

TACHO− ──────────────────► P1 コネクタ(タコ/FG −) → from motor tacho coil

SPEED ──────────────────► P1 コネクタ(速度選択入力:FAST/LOW の2値)

PERMIT/ENABLE ──────────► P1 コネクタ(搬送ロジックからの駆動許可)

(※機種により別名/同等入力)

備考:

- 「TO M-1 / TO M-3」=キャプスタンモーターの2端子へ出る**駆動線**(A/B)。配線経路上でPSU基板を「端子台」として経由する場合あり。

- 「TACHO±」=モーターから戻る**回転検出(タコ/FG)**の2線。極性を誤ると停止/暴走抑止。

- 「SPEED」=前面速度スイッチの**指示線**(FAST/LOWの2値)。浮くとFAST(38 cm/s)固定になりがち。

- 「PERMIT/ENABLE」=Tape Drive(搬送ロジック)からの**PLAY許可**。禁止で出力段は起動しない。

- 「~AC1/~AC2」=PSU二次から来る**交流供給**。右端の小ブリッジで整流→板内DC生成。

- 「+18V/0V」=板内IC群の**DCレール**。+18V名目(個体で±差あり)。

└──────────────────────────────────────────────────────────┘

表記はB77 MKI系の一般的実装に合わせた実務マップです。ピン番号は個体差があるので、最終は現物シルクで照合してください。

- 図の最右に**“+24V, +21V, –21V, +5V など”の電圧呼称が並び、それぞれどの基板へ向かうか**の矢印が記されている。

- +24V系は主に搬送系/リレー/モータ制御、±21Vはオーディオ基板への供給が伝統的(個体差あり)。

👉 実務ポイント:

- キャプスタン速度制御基板に入るレール電圧(このラベルに対応)を端子で計測すれば、電源→ロジック→速度制御のどこで落ちているか把握できる。

- TACHO±:P1で手回しACが出るか(数十~数百 mV)。出るのに止まる→板内のIC2/比較段を疑う。

- SPEED:0V基準で2値に切替わるか。出ない/中途半端=配線/接点不良(=38固定の主因)。

- PERMIT:PLAYでH/L遷移するか。禁止固定なら出力段は上がらない。

- TO M-1/M-3:PLAY中に駆動電圧が出るか(タコ/許可が正常なら出る)。

- ~AC1/2 → ブリッジ:負荷時に整流後DCが落ちないか/リップル過大か(小ブリッジ・小電解の劣化を検知)。

- +18V/0V:IC脚で安定しているか(555や比較器の動作の基準)。

1.177.311 “Power Supply” の部品表(BOM)

1.177.311 “Power Supply” – 部品表(BOM)

| RefDes | 部品名 | 仕様(値 / 耐圧 / 定格) | パッケージ / 端子 | 推奨代替品(例) | 役割・備考 | 置換推奨 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| BR-A | ブリッジ整流器(搬送系) | ≥6–10 A / ≥400–600 V | KBU/GBU ブロック or 金具固定 | Vishay KBU8M, ON GBJ8M, Diotec GBU8M など | キャプスタン/リール等の高電流レール。 熱負荷が大きいのでマージン多め。 |

同時交換推奨 |

| BR-B | ブリッジ整流器(オーディオ系) | ≥2–4 A / ≥200–400 V | 丸型/角型ブロック | Vishay KBU4M, Diodes Inc KBP04M 等 | ±21 V 等の音声レール。 | 症状次第 |

| BR-C | ブリッジ整流器(ロジック/補機) | ≥1–2 A / ≥200–400 V | 小型ブロック | Vishay KBP206G 等 | +5 V/ロジック側。 | 症状次第 |

| C-A | メイン平滑電解(搬送系) | 8,200–10,000 µF / 50–63 V(現物刻印優先) | スナップイン φ30–35 mm / 2-pin | Nichicon LLS/LLR, Panasonic TS-HA/TS-UP, KEMET ALS/ALT | 高リップル・長寿命品を。透明カバー内クリアランス要確認。 | 同時交換推奨 |

| C-B | メイン平滑電解(オーディオ系) | 4,700–8,200 µF / 40–63 V(現物刻印優先) | スナップイン / ねじ端子 | Nichicon LLS, Panasonic FR/FC(サイズ優先時) | 音声レールのリップル低減。 | 劣化多い |

| Cx-a/b | 平滑補助電解 / デカップリング | 100–470 µF / 25–50 V | ラジアル | Nichicon PW/HE, Panasonic FR/FC | ブリッジ直後や分配点の局所平滑。 | 交換推奨 |

| X2-AC | EMI抑制コンデンサ(一次側) | 0.1–0.47 µF / 275 VAC, X2 | フィルム(ボックス) | KEMET PME271/MKP X2, Vishay MKP X2 | RIFA老朽化の代替。ひび割れ個体は要交換。 | 即交換 |

| RC-snubber | スナバ(整流/トランス二次) | 0.022–0.047 µF / 100–250 VAC + 47–150 Ω / 0.5 W | フィルム + 炭素皮膜 | WIMA FKP2/MKS2 + 金属皮膜抵抗 | リンギング/サージ抑制。値は図面優先。 | 症状次第 |

| R-bleed-A/B | ブリーダ抵抗(C-A/C-B放電) | 22–100 kΩ / 0.5–1 W | 酸金/金属皮膜 | KOA/RN, Vishay PR01/02 | 安全放電・オフ時の残留電荷対策。 | 劣化あり |

| NTC/SoftStart | サージ抑制素子(該当機) | 5–10 Ω @25℃ / 適正電流 | サーミスタ | Amphenol CL-xx, EPCOS B57xxx | 一次突入電流低減(搭載のない個体もあり)。 | 任意 |

| MOV | サージアブソーバ(一次側) | ~250 VACライン用 | ディスク | Bourns MOV-14D/20D など | 雷サージ対策(搭載のない個体あり)。 | 任意 |

| GND-Bar | 共通マイナス・グランドバー | — | 銅バー+ネジ端子 | — | 接触不良で負荷時電位浮き。ネジ/座金の清掃再締結。 | 点検必須 |

| CN-PSU-x | 分配コネクタ(下流各基板へ) | — | ピンヘッダ / ファストン | — | 酸化・カシメ緩み。抜き差し清掃・軽いカシメ修正。 | 点検推奨 |

※数値レンジはB77系の典型。最終値は必ず現物刻印と公式図のBOM欄で確定してください。置換時は寸法(直径×高さ)、端子形状(スナップイン/ねじ)、リップル耐量、温度定格を優先。

※RIFA系X2はひび割れやすく予防交換が必須です。

- 整流ブリッジ型番、メイン電解の容量・耐圧、X2/Snubbersなどが表で定義。

- あなたが交換を検討しているメイン平滑電解の公称値を特定するときは、ここ(と実物印字)を照合。

交換完了後の課題

今回交換完了後、無事にキャプスタンモーターが回転しました。

ところが次の課題に直面するわけです。

まず一つ目の課題は、スピードコントロールが、38cmのみで、19cmに切り替えられないということ。

これは、つまり電圧の制御ができていないということになります。

スピードの切り替えに関しては、テープドライブはもちろん、キャプスタンモーターの回転速度も変わります。

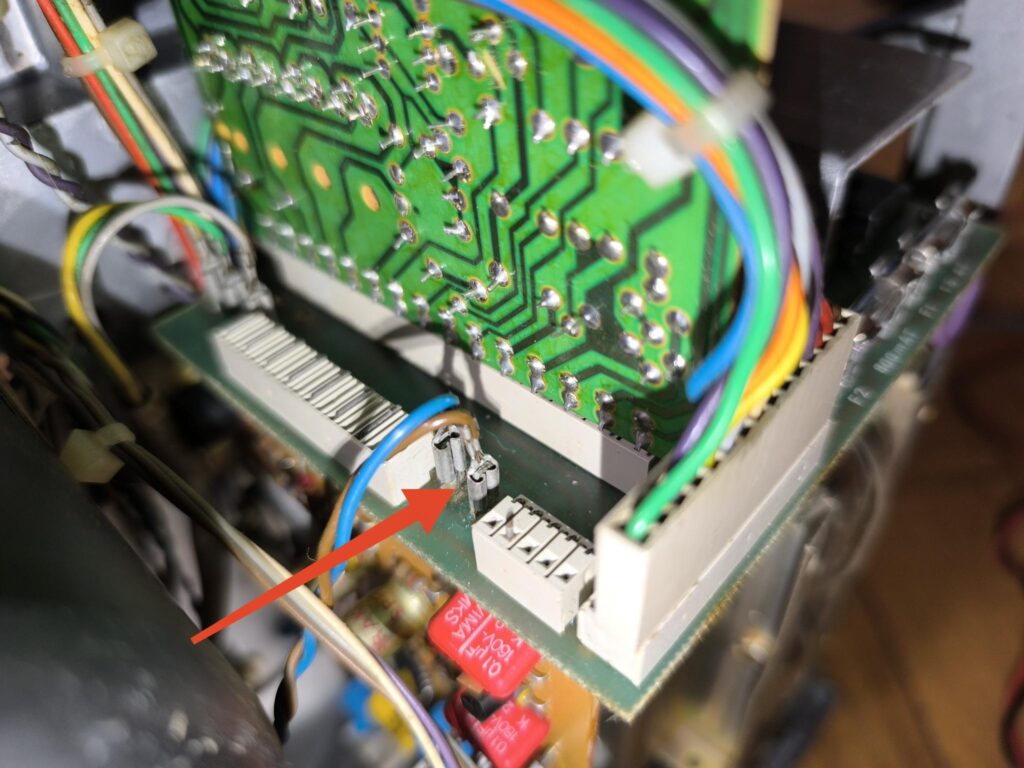

また、キャプスタンモーターから出るハーネスのうち、4本セットと、2本セットのハーネスがありますが、この2本セットのハーネスを接続するのを忘れていたわけですが、なんと、この2本を接続すると、キャプスタンモーターは止まり、外すと動く(38cm)という症状が発生しました。

まずは状況を整理し、回路図も整理しながら次の記事にて解決方法を模索します。