ページコンテンツ

近年、サブスク型の音楽も一巡して、CDへの懐古やレコードへの懐古などのブームと合わさり、全体的なアナログ機材の魅力が再評価される社会になりました。

ペンタックスは新型フィルムカメラをリリースするなど、デジタルにはないアナログ独特の質感が人々の注目を集めています。

そんな中でオーディオの世界ではオープンリールレコーダーへの関心も高まっています。

「あの温かみのあるサウンドを自分でも録音してみたい!」と思う人もいるでしょう。

しかし、オープンリールレコーディングの世界は奥深く、基礎知識がないと機材選びや使いこなしに苦労するかもしれません。

本記事では、オープンリールレコーダーの歴史から仕組み、名機、入手方法、必要な機材やパーツ、メンテナンス、録音方法までを徹底解説。

これを読めば、あなたも今日からオープンリールレコーディングを始められるはずです!

この記事を担当:こうたろう

1986年生まれ

音大卒業後日本、スウェーデン、ドイツにて音楽活動

ドイツで「ピアノとコントラバスのためのソナタ」をリリースし、ステファン・デザイアーからマルチマイクREC技術を学び帰国

金田式DC録音のスタジオにて音響学を学ぶ

独立後芸術工房Pinocoaを結成しアルゼンチンタンゴ音楽を専門にプロデュース

その後写真・映像スタジオで音響担当を経験し、写真を学ぶ

現在はヒーリングサウンド専門の音楽ブランド[Curanz Sounds]を立ち上げ、ピアニスト, 音響エンジニア, マルチメディアクリエーターとして活動中

当サイトでは音響エンジニアとしての経験、写真スタジオで学んだ経験を活かし、制作機材の解説や紹介をしています。

♪この記事には広告リンクを含みます♪

オープンリールレコーダーの歴史

オープンリールレコーダーのルーツは、19世紀後半にまで遡ります。

1898年、デンマークの技術者ヴァルデマール・ポールセン(Valdemar Poulsen、1869年11月23日 – 1942年7月23日))が世界初の磁気録音装置「テレグラフォン」(テレグラフォンの特許を1898年に取得)を発明しました。

これは、鋼線に音を磁気的に記録するという画期的な技術でしたが、実用性は低く、商業的な成功には至りませんでした。

その後、1930年代にドイツのAEG社が磁気テープを使用した録音機「マグネトフォン」を開発。

第二次世界大戦中、ナチス・ドイツはこの技術を極秘に発展させ、高音質な録音が可能なテープレコーダーを完成させました。

戦後、アメリカの技術者ジャック・マリン((John T. “Jack” Mullin , 1913年 – 1999年))がドイツから持ち帰ったマグネトフォンを基に、Ampex社が商業用のオープンリールレコーダーを開発。

これが現代のオープンリールレコーダーの原型となりました。

黄金時代:1950〜1970年代

1950年代には、Ampex、Studer、Revox、TEACなどの企業が高性能なオープンリールレコーダーを次々と発表。

レコード業界や放送局、映画産業で標準機材として広く普及しました。

この時代の代表的な機種としては、Ampex 300やStuder J37(ビートルズのアルバム『サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド』の録音に使用)などがあります。

また、オープンリールレコーダーの多トラック化が進み、音楽制作の可能性が飛躍的に向上しました。

デジタル時代の到来とオープンリールの衰退

1980年代になると、デジタル録音技術が急速に発展。

SONYのPCM-3324やDAT(デジタル・オーディオ・テープ)など、デジタルレコーディング機器が登場し、次第にアナログのオープンリールは主流の座を明け渡していきました。

しかし、アナログ特有の音の温かみや質感を求めるアーティストやエンジニアは依然としてオープンリールを愛用し続け、現在でも一部のスタジオやオーディオマニアの間で根強い人気を誇っています。

オープンリールレコーダーの仕組み

オープンリールレコーダーは、磁気テープに音声を記録するアナログ録音機器です。

その基本構造と動作原理を理解することで、より適切な機材選びやメンテナンスが可能になります。

録音と再生の仕組み

- 録音プロセス: 音声信号が録音ヘッドに送られ、磁気テープに磁化パターンとして記録されます。

- 再生プロセス: 磁気テープ上の磁化パターンが再生ヘッドを通過し、電気信号として取り出され、アンプを経てスピーカーから再生されます。

- 消去プロセス: 消去ヘッドが磁気テープを均一な磁場に戻すことで、以前の録音が消去されます。

オープンリールレコーダーの精度は、テープ速度やヘッドの性能に大きく依存します。

次のセクションでは、往年の名機について詳しく解説します。

オープンリールデッキの代表的なメーカー

ここからはオープンリールの代表的なメーカー、ブランドなどをチェックしていきます。

中古品を探す際の参考となれば幸いです。

中古品の探し方に関しては、パーマロイヘッドが最高の音であると覚えておいてください。

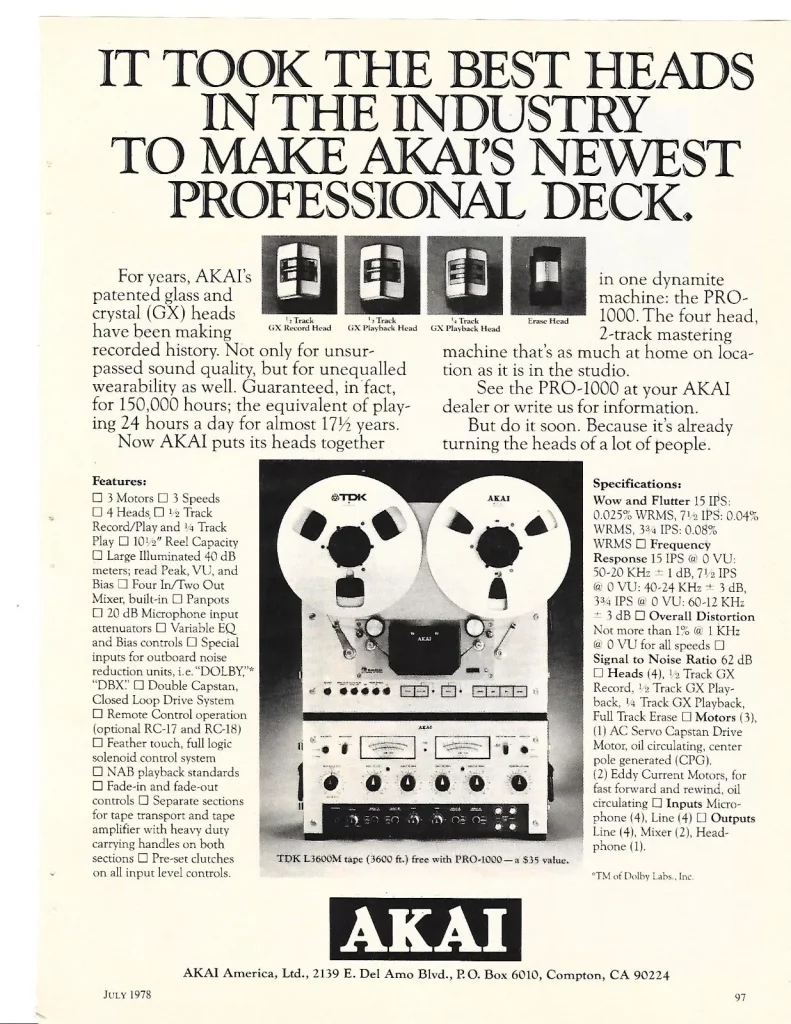

AKAI

赤井電機株式会社(AKAI)は、1946年に赤井三郎氏によって設立された日本の音響・映像機器メーカーです。

AKAIは1954年に日本初のテープレコーダーの開発に成功し、その後、オープンリールデッキやカセットテープデッキなどの製品で知られるようになりました。

特に、オープンリールデッキの「GX-747」やカセットデッキの「GX-F91」などの高品質な製品は、国内外で高い評価を得ました。

また、世界初のオートリバース機能を搭載したカセットデッキ「GXC-735D」を開発し、技術革新をリードしました。

しかし、1980年代に入り、デジタルオーディオの普及に伴い、同社の主力製品であるアナログテープデッキの需要が減少。

これにより経営が悪化し、1994年には香港のセミ・テック・グループの傘下に入りましたが、2000年に民事再生法の適用を申請し、事実上倒産しました。

現在はアメリカのプロユース音響機器メーカーinMusic Brandsが商標を保有しています。

オープンリールデッキの主要製品としてはGXシリーズ。

中でも「GX-747」、そしてプロ使用の「PRO-1000」はAKAIのハイエンド機種となっています。

TEAC

ティアック株式会社(TEAC)は、1953年に東京テレビ音響株式会社として設立され、1956年に東京電気音響株式会社を姉妹会社として設立しました。

同社は「記録と再生」の技術を核に、音響機器と情報機器の分野で多彩な製品を提供しています。

音響機器事業では、プレミアムオーディオブランド「TEAC」、ハイエンドオーディオブランド「ESOTERIC」、プロフェッショナル音響機器ブランド「TASCAM」を展開し、家庭用から業務用まで幅広いニーズに応えています。

ティアックは、世界初のスローモーション技術の開発や、放送分野での最高栄誉である「エミー賞」の受賞など、「記録と再生」のパイオニアとして高い評価を得てきました。

1968年に発売された「A-4010」は、「米国のインテリアに調和し、壊れにくく、誰でも使えるシンプルな操作性、一般家庭でも購入できる価格」というコンセプトが見事ヒット。

全世界で20万台を超える創業以来の大ヒット商品となりました。

画像引用:ebay

1977年公開のスターウォーズ記念すべき第一作目『スター・ウォーズ エピソード4/新たなる希望』ではR2-D2 やC3-POの音声に「TASCAM 80-8」が使用されていることも有名。

画像引用:TEAC

STAR WARSの音作り現在、ティアック本社(東京都多摩市)のエントランスには「A-4010シリーズ」の最終モデル「A-4010GSL」が展示中。

画像はebayから引用。

本社展示品は生産ラインから確保し、記念バッジが貼られている特別な製品となっています。

ティアックではオープンリールの修理相談窓口もありますので、参考にしてみてください。

修理相談窓口Technics

Technics(テクニクス)は、パナソニック株式会社(旧:松下電器産業)の音響機器ブランドとして知られています。

1970年代から1980年代にかけて、同社は高品質なオープンリールテープデッキを製造・販売していました。

ブランドとしては一度2010年に消滅しました。

しかし、2014年より欧州および日本において再展開が発表され、欧州では2014年12月、日本では2015年2月よりTechnicsブランドの新製品が順次発売されています。

1976年、Technicsは独自の「アイソレートループ方式」を採用したオープンリールテープデッキ「RS-1500U」を発売。

画像引用:ebay

トランスポート部に、ダイレクトドライブモーターを駆使しており、オリジナルのシングルキャプスタン・クローズドループ方式を開発し、世界を驚かせました。

「RS-1500U」はパーマロイヘッドを採用しており、RSシリーズはどれも好評ですが、特に最高級クラスの「RS-1800」は今なお世界中でファンがいます。

デジタルオーディオの普及に伴い、オープンリールテープデッキの需要は減少し、現在では生産を終了しています。

RS-1500U発売翌年は1977年。

エジソンが蓄音機を発明してから100周年となっており、ドイツのオーディオ専門誌では「次の200年に向うオーディオ機器」という特集で、100年前の蓄音器とRS-1500Uが掲載されました。

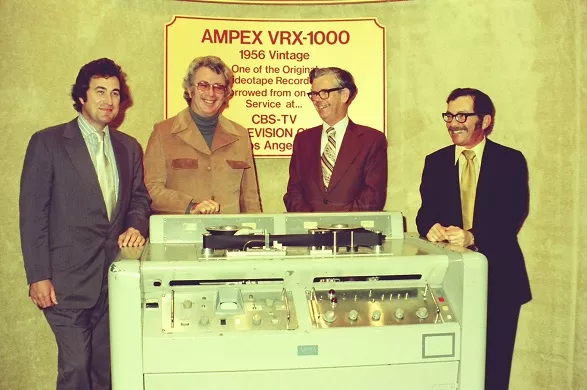

AMPEX

Ampex(アンペックス)は、1944年にアレクサンダー・M・ポニアトフ(Alexander M. Poniatoff)氏によってカリフォルニア州のサン・カルロスに設立されたアメリカの電子機器メーカーです。社名の「Ampex」は、創業者のイニシャル「AMP」と「excellence(卓越)」を組み合わせたものです。

同社は、1948年に最初のテープレコーダー「Model 200A」を発売。

ビング・クロスビーのラジオ番組で使用されていました。

これにより、ラジオ放送の録音と編集が容易になり、業界に革命をもたらしました。

画像引用:AES 歴史委員会の論文「Ampex Corporation の初期の歴史」より

1956年には、世界初の実用的なビデオテープレコーダー「VRX-1000」を発表。

CBSなどのテレビ局で導入されました。

この技術により、テレビ番組の録画と再生が可能となり、放送業界に大きな影響を与えました。

さらに、1967年にはポータブルビデオレコーダー「VR-3000」を発売し、フィールドでの高品質な映像記録を実現しました。これにより、航空機や船舶からの撮影が可能となり、報道やドキュメンタリー制作に革新をもたらしました。

画像引用:George Schowerer

Ampexは、オーディオおよびビデオ録音技術のパイオニアとして、多くの技術革新を遂げ、放送業界や音楽業界に多大な貢献をしました。

しかし、1990年代以降、デジタル技術の進展に伴い、同社の磁気テープ事業は衰退。

現在、Ampexはデジタルデータストレージやサイバーセキュリティなどの分野に注力しています。

【重要】STUDER〜(Revox)

Studer(スチューダー)は、1948年にスイス・チューリッヒでヴィリー・スチューダー(Willi Studer)氏によって設立された音響機器メーカーです。

当初は高電圧オシロスコープの製造から始まりましたが、1950年には独自のテープレコーダー「Dynavox」シリーズを開発し、音響業界に進出しました。

1951年、民生用ブランド「Revox(後述あり)」を設立。

一般消費者向けの高品質なオーディオ機器の製造・販売を開始しました。

一方、Studerブランドではプロフェッショナル向けの製品に注力し、1964年には4トラックのマルチトラックレコーダー「J37」を発売。

このモデルは、ビートルズのアルバム『サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド』の録音に使用されるなど、音楽業界で高い評価を得ました。

J37は現在でもテープシュミレーターがプラグインとして発売されるなお、デジタル時代でも色褪せることなくその伝説的な音を私たちに提供してくれています。

1990年、StuderはStuder-RevoxグループをMotor-Columbus AGに売却。

1994年にはHarman International Industriesの傘下に入りました。

その後、2021年にカナダのEvertz MicrosystemsがStuderブランドを取得し、現在も放送業界向けの音響機器の製造・販売を続けています。

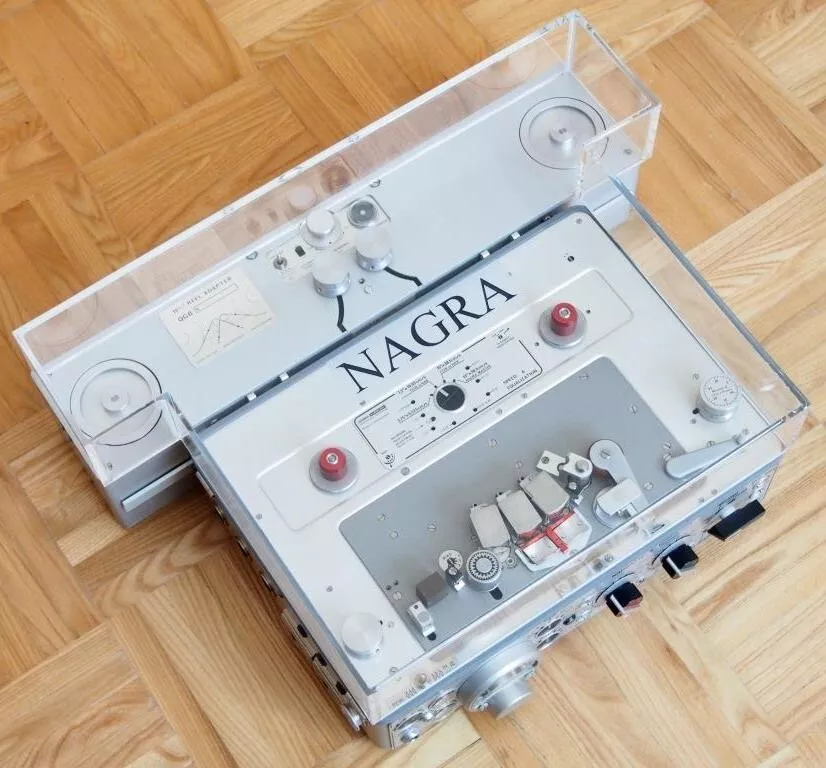

NAGRA

NAGRA(ナグラ)は、スイスのクデルスキーグループに属する、世界的に有名な録音機器メーカーで、1951年に創業者ステファン・クデルスキーによって設立されました。

Nagraとは、ポーランド語で「録音する」という意味の単語。

1951年、当時22歳のエンジニアだったステファン・クデルスキーは、非常に高品質で小型の内蔵型オーディオレコーダーを開発。

試作機として「Nagra I」と名付けました。

NAGRAは映画や放送業界向けの高品質なポータブル録音機を提供し続けてきましたが、特に、1957年に発売されたNAGRA III(モノラル録音)は、世界初の本格的なポータブルテープレコーダーとして、映画音響業界に革命をもたらしました。

画像引用:ebay

以後、映画や放送の現場で多くの作品で使用され、アカデミー賞も受賞しています。

1960年代には、米国ハリウッド映画制作での標準機材として定着していきました。

映画『2001年宇宙の旅』(1968年)など、数多くの名作で使用されています。

その後、1971年: NAGRA IV(IV-Sなど)を発表し、2トラック録音、ステレオ対応。

フィールドレコーディングで必須の存在となりました。

NAGRAの10号リールアダプタ~ebayより画像引用

画像引用:ebay

NAGRAは、アナログからデジタルへの移行も進め、1980年代に登場したデジタル録音機NAGRA-Dや、近年のNAGRA Sevenなど、最新技術を取り入れた製品も多く展開しています。

また、同社は録音機器だけでなく、ハイエンドオーディオ機器でも高評価を得ており、NAGRA HD DACやターンテーブルなど、音質へのこだわりが感じられる製品群を提供しています。

NAGRAの製品は、精密なスイス製機器として非常に高い信頼性を誇り、その音質の透明感と正確さに定評があります。

しかし、価格が高価であるため、一般ユーザー向けではなく、主にプロフェッショナルな音響技術者やオーディオマニアに支持されています。

現在も映画や放送業界のプロフェッショナル向けに、世界最高峰の録音機器を提供し続けています。

NAGRA 代表的な製品と特徴

| 製品名 | 発売年 | 特徴 |

|---|---|---|

| NAGRA III | 1957年 | モノラル録音対応。世界初の本格ポータブル録音機。カウンターウェイト式スピードコントロール機構搭載。 |

| NAGRA IV-S | 1971年 | 2トラック・ステレオ録音対応。ピンクノイズ発生装置内蔵(音響測定が可能)。高音質&堅牢設計でフィールドレコーディングで活躍。 |

| NAGRA IV-STC | 1971年(IV-Sの進化版) | タイムコード(SMPTE)対応。映画・テレビ業界で定番。 |

| NAGRA-D | 1992年 | デジタル録音対応(96kHz/24bit)。オープンリール式デジタルレコーダー。クラシック音楽録音などで使用。 |

| NAGRA Seven | 2014年 | 現代のフィールドレコーディング用デジタルレコーダー。Wi-Fi、USB、SDカード対応。48kHz / 24bit WAV録音。 |

Scully Recording Instruments

Scully Recording Instruments(スカリー・レコーディング・インストゥルメンツ)は、1919年にアメリカ・コネチカット州ブリッジポートでジョン・J・スカリー氏によって設立された音響機器メーカーです。(1985年に廃業)

同社は、主にディスクカッティング・レース(録音用のマスター盤を作成する装置)やテープレコーダーなどのプロフェッショナル向け音響機器を製造しました。

スカリー氏は、機械工として1904年にコロンビア・フォノグラフ社に就職し、ディクタフォンの設計を改良、コロンビア社での仕事とは別に、1909年に初のディスク録音装置を設計し完成させました。

その後、1919年にスカリー・レコーディング・インストゥルメンツを設立し、ディスクカッティング・レースの製造を開始。

これらの装置は、アメリカ国内外の多くのレコーディングスタジオや放送局で採用され、音楽制作や放送業界に大きな影響を与えました。

1938年から1947年にかけてNBCが36台を購入したことが代表例です。

第二次世界大戦中は製造が停止され、航空機関連の下請けに従事しましたが、唯一1943年には海軍向けの旋盤が製造されました。

戦後、スカリーの旋盤はウェスティングハウスやゼネラルモーターズなどから多くの注文を受け、海外にも広まりました。

1950年にはモデル601を発表しました。

1961年からスカリーはテープレコーダー市場にも進出。

1965年にはモデル280を発表し、これがデッカなどのスタジオに採用されました。

画像引用:Steve Puntolillo

画像引用:Steve Puntolillo

さらに1967年には1インチ12トラックモデルを発売し、フランク・ザッパなどのアーティストに使用されました。

1971年には2インチ16トラックのモデル100を発表しましたが、商業的には成功しませんでした。

最終的にスカリーは競争に敗れ、1985年には倒産。

現在、スカリーの録音旋盤は希少価値が高く、世界中のいくつかのスタジオでは今でも使用されており、ザ・シンズやビリー・アイリッシュなどのアーティストが使用したこともあります。

OTARI

オタリ株式会社は1965年に創業された日本の電機メーカーです。

特にプロフェッショナル向けのオーディオ機器で広く知られており、1972年同社はオープンリールデッキ「MX-5000」シリーズを開発しました。

このデッキは、オタリがオーディオマニアの理想を反映させて設計されたものであり、3モーター構成のメカニズムを採用しています。

キャプスタンモーターには高精度のヒステリシスシンクロナスモーターを使用し、操作部にはマイクロタッチ式を導入。

また、アンプ部には3段直結のICを用い、全ての回路はオールトランジスタ化されており、音質と耐久性の向上が図られています。このシリーズには、サウンド・オン・サウンドやエコー機能なども搭載されています。

1972年〜同時代に登場している「MX7000」シリーズは、プロフェッショナル向けに開発されたオープンリールデッキで、録音方式やヘッド構成により6種類のバリエーションが存在します。

そのうち4種類(MX7000-F、MX7000-H、MX7000-3X、MX7000-QX)は特注の受注生産となっています。

さらに1975年には「MX-5050」シリーズが発売。

画像引用:ebay

これは2014年12月まで製造されました。

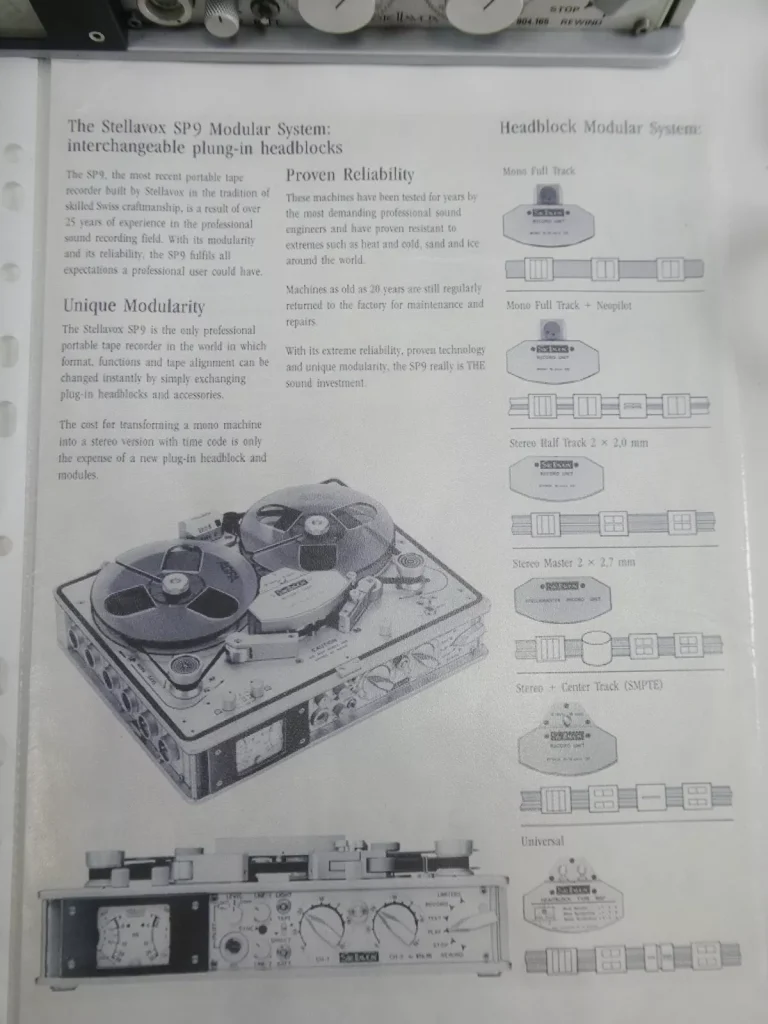

STELLAVOX

画像引用:ebay

STELLAVOX は、1955年にスイスのエンジニア Georges Quellet(ジョルジュ・クエレ) によって創業された高級録音機器メーカーです。

本社はスイスの ジュネーブ にあり、同社の製品は精密な機械設計と優れた音質で知られ、特にプロフェッショナル向けの ポータブルオープンリールレコーダー を開発しました。

- 1955年:Georges Quellet が STELLAVOX を創業し、精密な録音機器の開発を開始。

- 1960年代〜1970年代:ポータブルながら高音質なオープンリールレコーダーを製造し、特に映画・放送業界で評価される。

- 代表機種:

- SP7(フィールド録音用の小型高性能レコーダー)

- TD9(スタジオ用ハイエンドオープンリール機)

- 1980年代:デジタル録音の普及により、アナログ録音機市場が縮小。

- 1990年代以降:STELLAVOX は事業規模を縮小し、愛好家向けのハイエンド機器を限定生産。

STELLAVOX の製品は、同じスイスの高級録音機メーカー NAGRA(ナグラ) と並び称され、現在もアナログオーディオ愛好家やコレクターにとって希少な存在となっています。

往年の名機

オープンリールレコーダーには、数々の名機が存在します。

その中でも特に評価の高い機種を紹介します。

Ampex 300

※画像引用:ebay

1950年代に登場し、多くのレコーディングスタジオで使用されたモデル。

温かみのあるサウンドが特徴。

Studer J37

オープンリールの代名詞といってもいいほど有名で、音楽好きであれば一度は耳にしたことがあるかもしれないほどのスチューダー。

アビーロード・スタジオで使用され、ビートルズのアルバム録音にも貢献した伝説的なモデルです。

先述しましたが、現在でもプラグインを使ってシュミレーションサウンドを楽しむことができるため、まずはプラグインの導入で楽しんでみるのもいいでしょう。

Tube-driven studio effectデモ版ダウンロードTEAC X-10M

画像引用:ebay

| 項目 | 仕様 |

|---|---|

| 型式 | テープデッキ |

| テープ幅 | 1/4inch |

| トラック形式 | 2トラック・2チャンネル |

| ヘッド構成 | 3ヘッド |

| リール | 26型、17型 |

| テープ速度 | 38cm/s、19cm/s |

| モーター構成 | 3モーター |

| 駆動方式 | クローズドループデュアルキャプスタン |

| ワウフラッター(WRMS) |

38cm/s: 0.02% 19cm/s: 0.04% |

| 周波数特性 |

38cm/s: 30Hz~30kHz 19cm/s: 30Hz~28kHz |

| 総合SN比(3%THDレベル、WTD) |

63dB(NAB) 65dB(BTS) |

| 総合ひずみ率(規準レベル) | 0.6% |

| ステレオ・チャンネル・セパレーション(1kHz) | 50dB |

| 入力感度/インピーダンス |

マイク: 0.25mV -72dB / 適合マイク200Ω以上 ライン: 60mV / 50kΩ |

| 出力レベル/インピーダンス |

ライン: 0.45V / 10kΩ以上 ヘッドホン: 8Ω |

| 電源 | AC100V、50Hz/60Hz |

| 消費電力 | 65W |

| 外形寸法 | 幅432×高さ452×奥行262mm |

| 重量 | 20kg |

| 別売 |

リモートコントロールユニット RC-90(¥10,500) dbxユニット DX-2B(¥98,000) アクリルカバー TZ-550(¥5,500) アクリルカバー TZ-650(¥6,500) ウッドケース CS-100(¥10,000) |

パーマロイヘッドを採用した、TEACの一つの完成系として語り継がれる名機です。

比較的新しいモデルになるので、日本の中古市場でも状態のいいものをよく見かけます。

リペアの難易度が高いのが難点ですが、動作確認済みで美品を見つけることができれば最高です。

Revox A77

REVOX A77 / A77 MK2 / B77 比較表

| 項目 | A77 | A77 MK2 | B77 |

|---|---|---|---|

| 発売年 | 1967年 | 1970年 | 1977年 |

| 対応トラック | 2トラック / 4トラック | 2トラック / 4トラック | 2トラック / 4トラック |

| 対応速度 | 9.5cm/s, 19cm/s, 38cm/s | 9.5cm/s, 19cm/s, 38cm/s | 9.5cm/s, 19cm/s, 38cm/s |

| リールサイズ | 最大26cm (10.5インチ) | 最大26cm (10.5インチ) | 最大26cm (10.5インチ) |

| ヘッド構成 | 3ヘッド (消去, 録音, 再生) | 3ヘッド (消去, 録音, 再生) | 3ヘッド (消去, 録音, 再生) |

| 操作方式 | メカニカルボタン | メカニカルボタン | ソレノイド制御(電子制御) |

| アンプ内蔵 | なし | なし | なし |

| 音質特性 | ダイナミックレンジ良好だが若干ノイズあり | A77とほぼ同じ、改良された回路設計 | 低ノイズ、高S/N比、ヘッドの耐久性向上 |

| 改良点 | 初代モデル | 若干の回路改良、安定性向上 | 電子制御で操作性向上、メンテナンス性向上 |

※画像引用:ebay

スイスのRevox社 (Studer の民生機器用ブランドライン) が製造した名機で、プロ・アマ問わず広く使われました。

当スタジオの音響顧問である五島昭彦氏が金田式DCアナログ録音をするときに使用しているレコーダーがAシリーズ後継機のB77。

A77, B77とありますが、A77は本体に木製枠を使用しているなど、ビンテージ感がより強くおすすめです。

ちなみに筆者はA77 MKⅡを使っています。

REVOX 公式Aシリーズ情報音質としてはNAGRAに継ぐ民生機アナログ最高峰の音質となっているので、少し高くても思い切って購入する価値のある逸品。

また、パーツ類もebayをはじめ数が多く出回っており、修復作業ができる人がまだ残っていることもあり、これから先数十年とアナログテープと付き合いを続けていきたい方にとっては非常に魅力的な一台であると言えます。

当サイトでも特にAシリーズは分解方法やリペア方法などまで詳しく解説していきますので、興味のある方はぜひブックマークしてくださいね。

Otari MX-5050

画像引用:ebay

| 項目 | 仕様 |

|---|---|

| 型式 | テープデッキ |

| テープ幅 | 1/4インチ |

| テープスピード | 38・19cm/s、19・9.5cm/s |

| リール | 最大10型 |

| ヘッド | 4ヘッド方式(組合せによる) |

| モーター | 3モーター方式 |

| 入力信号 |

Line: -10dBm/50kΩアンバランス(オプションにより600Ωバランス) Mic: -70dBm/600Ωアンバランス |

| 出力信号 |

Line: +4dBm/10kΩアンバランス(オプションにより600Ωバランス) モニター出力: -24dBm/8Ω |

| 周波数特性 |

38cm/s: 30Hz~22kHz ±2dB 19cm/s: 30Hz~18kHz ±2dB 9.5cm/s: 30Hz~12kHz ±2dB |

| SN比 | 65dB以上 |

| ワウ・フラッター |

38cm/s: 0.06% 19cm/s: 0.08% 9.5cm/s: 0.12% |

| クロストーク | 55dB以上 |

| 歪率 | 1%以下 |

| テストオシレーター | 1kHz ±10% |

| 電源 | 単相、AC100/117/220/240V、50Hz/60Hz |

| 外形寸法 | 幅500×高540×奥行240mm |

| 重量 | 24kg |

| 付属 |

リール厚補正シート 10型金属リール クランパー ヒューズ |

放送局やスタジオで標準的に使用されていたプロフェッショナル機。

2014年12月まで製造されていたのもあり、まだまだ中古ではあまり数が出回っていないか、あるいは出回っていても故障品が多い印象です。

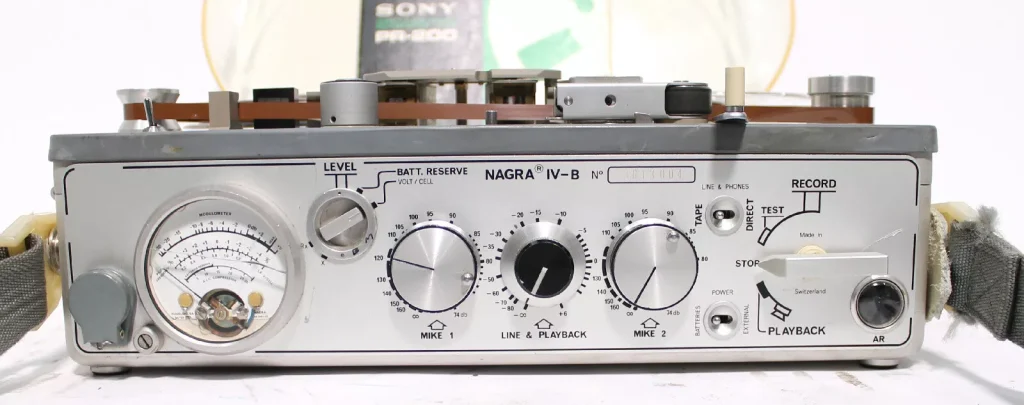

NAGRA Ⅳ

フィールドレコーディングという文化を生んだといってもいい存在。

Ⅳからステレオ録音に対応となりました。

現状では完動品で見つけるのは非常に難しく、見つかったとしても個人ではなかなか勇気のいる価格となってしまいますが、その使い勝手、そして音質はオーディオファンであれば誰も文句はいわないはず。

オープンリールレコーダーの入手方法と選び方

オープンリールレコーダーは、現在では新品の製造がほとんど行われていないため、中古市場や専門ショップでの入手が一般的です。

中古市場での購入

- オークションサイト(eBay, Yahoo!オークション):国内外のオープンリールレコーダーが出品されている。

- 中古オーディオショップ:動作確認済みの製品を購入できる。

- 個人売買(メルカリ、ジモティー):比較的安価に手に入るが、動作保証がないことが多い。

他に海外からはebayでの入手が一般的で、国際取引ではebayがやはり安心安全に取引することができます。

Youtubeなどで細かく動作確認を行っている出品者も多く、しっかりチェックして購入することができます。

地元では専門店をやっているようなオーバーホール済みのものもたくさん出回っていることもあり、予算に余裕があるのであればebayでじっくり探すのもいいかもしれません。

輸入関税

例えばebayでの購入の場合はほとんどが海外からの個人輸入になるかと思います。

その場合、状況によっては関税がかかってきます。

こちらのページで関税についてよく理解しておくと、思わぬ出費・・・ということはなくなるでしょう。

輸入モノ倶楽部また、当然関税ルールやお値段は時代と地域によって変わります。

すべてのオーディオ製品がドイツから購入するというわけではないでしょうから最新の情報を必ず取得してください。

特に2025年のUSAはめまぐるしく関税やルールが変更となっています。

テープの購入ガイド〜空リールから彩竜堂まで

彩竜堂公式サイトテープの購入も基本的にはオークションサイトなどで購入することになりますが、こちらはなんと国内でオープンリール用のテープが買えるありがたーいお店。

また、リールごと購入するとどうしても高額になってきます。

そのため、筆者はオークションやフリマサイトで空リールを見つけては購入し、バルグテープを使います。

すると、空リールの美品の相場で3000円ほどですので、ちょっとだけ安く買えるというわけです。

最初はそこまでお得感を感じませんが、レコーディングを何度も重ねるとかなりお得感を実感することができます。

彩竜堂公式サイト〜バルグテープ中古のテープは買っていいの?

中古の空リールより、テープ付きの方が安いじゃん!?と思いますよね。

ところが中古のテープというのは、溶けてベタベタになっていることが多く、せっかくのオープンリールレコーダーを台無しにするリスクを秘めています。

テープ自体が日本の高温多湿環境で何十年もさらされると溶けてしまうんですね。

これはフィルムも同じで、アナログの記録媒体は生モノですから、中古で購入するのはおすすめできません。

例えるなら30年前のマクドナルドを買うようなものでしょうか。

また、テープ付きの方が安いからテープ付き買って空リールだけ使う?というのもありなんじゃないか?と思うかもしれませんが、それもまた、テープがベタベタの場合は、空リールにも伝染している可能性があり、せっかくフレッシュなバルグテープをリールにセットしても、そのバルグテープがやられてしまうといった大惨事が発生してしまう恐れがあります。

空リールだけで保管されているものの方がまだリスクは低いというわけです。

オークションやフリマサイトでは8割以上が再生環境がないため動作未確認で出品されています。

これは、まあほぼほぼベタベタか、自分の環境で動作確認したくない(テープがベタついていて機材が壊れる恐れがある)かのどちらかです。

ちゃんと使えるものは、「私も同じのを同じ時期に購入し使っています」であったり、録音済みで再生確認済みですというものだったりします。

ただし、そういうものは、結局新品を購入するのと似たような値段になってくるので、新品購入がいいでしょう。

名機の基準と選び方

さて、中古市場で選ぶといっても、どの機種を選べばいいのか?いまいちよくわからなかったりしますよね。

もちろん動作確認済みというのは一つの基準ではありますが、相場より安く見つけたら是非ゲットしたい名機を紹介します。

例えば、TEAC X-10Mは、クローズドループデュアルキャプスタン方式を採用しており、ヘッドには高硬度パーマロイヘッドを採用。

teacの技術の到達点を象徴したデッキだと思います。

33-2という機種が数多く出回っているかと思いますが、磁気ヘッドがセンダストになっている可能性があり、品番によってヘッドが違っているのも判別が難しいところ。

音質面での一つの基準としては、パーマロイ>センダスト>フェライトとなります。

フェライトのヘッドはちょっとお世辞も言えないような音がでることもあり、格安で販売されているものも多いかと思います。

注意してください。

リペアに関してはこちらのブログでリペア記録などを掲載されているので参考になります。

かなり専門的にリペアを行われているようですので、参考になる部分がたくさんあります。

オープンリールテープデッキの復刻Revox A77シリーズに関しては当サイトでも詳しくリペア情報解説していきます。

2トラック? or 4トラック?

オープンリールには基本軸として2トラック(ハーフトラック)モデルと4トラック(クォータートラック)モデルの2種類が存在します。

ヤフーの知恵袋にも「オープンリールデッキには2トラック、4トラックとありますがやはり2トラック録音/再生の方が4トラックより音が良いのでしょうか?」

という質問が投稿されており、迷ってしまう方が多いのではないでしょうか?

2トラック38㎝、通称ツートラサンパチと呼ばれるものは、録音(高音質)に可能で、構造上やはり4トラック19㎝よりもはるかに音がいいです。

トラック数が2と言う事は4に比べて面積が2倍。

ただし、レコードプレーヤーのように市販されているテープ音源を聴きたいだけであれば4トラックでOKです。

通常2トラック38㎝の音源は非常に手に入りにくく基本的に制作者、クリエーターのための機材ですので、自分で録音する人専用と考えていいでしょう。

市販されている(現在でも中古市場で手に入りやすい)2トラでは4トラックテープを正しく再生できない(片チャンネルしか再生できない or 音が小さくなる)4トラックテープを再生すると、一部の音が欠落する or 逆向きの音が混ざる可能性あり。

4トラックの音声はトラック幅が狭いため、2トラックの再生ヘッドでは片側の音しか拾えません。

☆☆☆もっと深く選び方を考える☆☆☆

さて、ここからは個人的な感想の部分が非常に大きくなってきますのでコラム的に読み進めていってもらいたいわけであります。

音と絵。

これは20世紀に人類が飛躍的に進化させてきたアートの分野であり、重要なテーマです。

音と絵は20世紀に激動の進化を遂げ、現在では見事デジタルの世界へと移行が完了し、非常に悲しいことに、20世紀の後半〜終わりに生まれた世代の中にはデジタルネイティブという概念まで登場し、わずか1世紀の間に誕生と終焉を迎えることになったわけです。

筆者は写真もしっかりと勉強しましたが、例えば、写真機で言えばライカが35mmのレンジファインダー機を出してから民生機として一気に広まりましたし、ハッセルブラッドは中判カメラを商業的に成功させ、20世紀のアナログ写真のほとんどが、ライカとハッセルブラッドが占めることになります。

【Leica Ⅲf 完全ガイド】バルナックライカの使い方を徹底解説 この記事だけでOK!ハッセルブラッドの使い方や注意点などざっくりまとめちなみに個人的にはLeica Ⅲfと、ハッセルの503Xはいまだに地球市場最高の写真機であると思っています。

これらはいずれもライカはドイツ、ハッセルはスウェーデンで誕生しました。

ところが、カメラ、写真機といえば日本!というイメージを持っている方も多いのではないでしょうか?

実際に20世紀の日本の高度経済成長機には世界からもカメラ🟰日本、オーディオ🟰日本という印象が定着していました。

しかし、それは単に高性能かつ、壊れにくく、低価格であるということが言えます。

ライカもハッセルもこの時代、日本でコピーされ、とても精巧な、、、いえ、ある意味まるで本家を超えるレベルの製品が作られてきました。

ある意味超えるというのは、やはり故障率です。

日本人は細かいところまで気がつき本当に素晴らしい製品を生み出してきました。

では、フィルム写真、フィルムカメラを学びたい、味わいたい、体験したいといったときに、日本製のカメラがやっぱりいいんじゃないか?と思うわけであります。

Mamiyaでいいんじゃないか?

Canonでいいんじゃないか?

レオタックスでいいんじゃない?

難しい問題であります。

筆者は20代の後半でほとんどのフィルムカメラ機の名機といわれるものを触ってきました。

結論的にいえばやっぱりライカとハッセルは全くの別物なんです。

日本製のカメラは確かに優秀で、壊れにくく頑丈で、レンズもよく写りますしメンテナンスや修理もしやすいです。

でも、言葉で説明できない何か概念的なところ。

やはり元祖とコピーの違いが確かにそこにはあるんです。

日本製のカメラは本当に素晴らしいので誤解があってはいけませんが、極端な言い方をすると、カニとカニカマくらいの差、、、いえ、概念的にいうとやはり誤解があるかもしれませんが、やはりそれくらいの差があります。

どういうわけか、ライカじゃないと撮れない写真があり、ハッセルじゃないと撮れないストーリーがある。

これはもう言葉にはならないでしょう。

個人的にレンジファインダーの名機としてはCanon Pを挙げたいところですが、Canon Pを使うにしても一度ライカを使ってからにしてほしい。

それが個人的なアナログ機材を選ぶときの想いです。

そうなると、やはり日本のティアックの状態のいいものを選ぶのも悪くない、むしろ日本の技術力が詰まった最高の製品です。

しかし、そこはやっぱりStuder(Revox)を使ってからがいい。

絶対にRevoxやNAGRAにしかない音、質感、そしてストーリーがそこにはあるわけです。

ちょっとここまで音楽家っぽいことを語ってしまったわけでありますが、もう一つ、やはり持続性とリセールバリュー性についてもしっかり考えてみてください。

このリセールバリューを考えずに購入してしまうというのは、ただのゴミを増やす可能性があるわけです。

入り口と出口を常に考える、これは音楽も、写真も、そして投資も同じ哲学で動いているわけであります。

この記事がみなさんのアナログオープンリール体験を豊かにしてくれることを願って。