アルバム概要

| 項目 | 内容 |

|---|---|

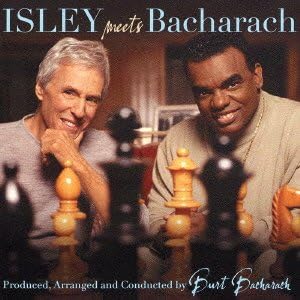

| タイトル | Here I Am: Isley Meets Bacharach(ヒア・アイ・アム〜アイズレー・ミーツ・バカラック) |

| 録音日/リリース年 | 録音:2003年頃(具体日は公表されていない)/リリース:2003年11月11日 |

| スタジオ | Capitol Studios(ハリウッド、CA)(旧キャピトル・スタジオA・B、ライブ録音) Record One(シャーマンオークス、CA |

| エンジニア | Alan Sides(録音・ミキシング担当、キャピトル所属の5度のグラミー受賞エンジニア・Al Schmitt(録音・ミキシング担当、20度のグラミー受賞エンジニア |

| レーベル | DreamWorks Records(SKG Music LLC) |

| 参加ミュージシャン | ロナルド・アイズレー(ボーカル)、バート・バカラック(ピアノ/アレンジ/指揮)ほか、ハーヴィー・メイソン(Dr)やディーン・パークス(G)などトップスタジオミュージシャンおよび弦楽器・管楽器セクション(ヴァイオリン/ビオラなど、コンサートマスターにジョエル・ドロワンら)など多数(大編成オーケストラ)推定 |

| 形式 | CD(2003年発売)および音楽配信。アナログLPは公式初版なし。 |

録音エンジニアと制作背景

本作はロナルド・アイズレーのヴォーカルをバート・バカラック自身が編曲・指揮して録音したデュエット・アルバムであります。

録音は主にキャピトル・スタジオ(ハリウッド)で「オーヴァーダブなし」でライブ録音された。

キャピトル・スタジオは名シンガー(ナット・キング・コール、フランク・シナトラ等)の録音で知られ、アンプラグドなプレートリバーブやエコー・チェンバーを備える伝統的な設備が特徴である(推定)。

また一部楽器やオーケストラ追加録音はRecord Oneスタジオ(シャーマンオークス)でも行われている。

録音エンジニアには、キャピトル録音を長年担うアラン・サイド(Alan Sides)が参加。

サイドはレイ・チャールズやAretha Franklinらの作品を手掛けた5度のグラミー受賞エンジニアで、オーケストラ録音やクラシカルなセンスに定評がある。

また録音エンジニアにはAl Schmittも名を連ねている。

Schmittはヘンリー・マンシーニやスティーリー・ダンらを手掛け、20回のグラミー受賞を誇るレジェンドであり、豊かな管弦楽アレンジの再現性で知られていた。

アシスタントやPro Toolsエンジニアにはスティーヴ・ジェニューイック、トム・スウィーニー、デイヴィッド・チェイスらが参加した(Discogsクレジット)。

プロデュースはバート・バカラックが全曲を担当。

ロナルド・アイズレーもアルバム・プロデューサー(エグゼクティブ・プロデューサー)としてクレジットされ、ドリームワークスのジョン・マクレインが企画を発案した。

バカラックは全曲のアレンジ・指揮を行い、アイズレーには自由な歌唱を委ねる形で制作した。

なお一部クレジットには、トラック11の共作・共プロデューサーにテッド・パールマン(Ted Perlman)が名を連ねる(非公式情報)。

DreamWorks内にはハル・デイヴィッド追悼もあり、バカラックはデイヴィッドとの旧作を新たに豪華編曲した形で本作を完成させた。

音響的特徴

アルバム全体は、アイズレーの甘く太いファルセットを活かすため非常にゆったりとしたバラード調で統一されている。

アーロン・シャウル(Ink19)は「ほとんど変わらない編成だが、バカラックは曲に深い起伏を与え、音数は最小限で美しい静寂も取り入れた」と評しています。

バカラックはアナログ機器好みで、録音には1970年代製のNeveコンソールや真空管マイクプリを使用、EMT 140プレートリバーブ(サイド所有)やスタジオ付属のエコーチャンバーで豊かな残響を付加した可能性が高いと推定されます。

実際、サイドはプレートリバーブを多数所有することで知られ、本作でも厚みのあるリバーブ音が得られていると考えられます。

音のレンジはどちらかというと中高域が強調され、低域は抑えめである。

これはバカラックのサウンドによく見られる傾向で、ピアノの和音やストリングスの響きをクリアに聴かせるためと推測される。

ダイナミクスは穏やかで、コンプレッションが軽めに効いた柔らかい聴き心地になっている。

曲によっては長尺化されたアレンジに合わせてドラマティックなクレッシェンドがあるものの、全体的には静謐で奥行きを重視したミックスであります。

マイキングについて公式情報はありませんが、バカラック自身のピアノや主要楽器にはコンデンサーマイク(推定:Neumann U87など)を使用し、オーケストラ・セクションはセクションごとの近接マイクとステレオペアのアンビエントマイクを組み合わせたと考えられます。

定位は実際の演奏配置に近く再現しており、音場は奥行き感を重視したセンスでまとめられています。

全体に、ウォームで透明感のあるレコーディングに仕上がっており、当時のデジタル録音(Pro Tools)ながらアナログ機材の風合いが生かされたサウンドであると言えます。

再発・エディション情報

本作の初版はDreamWorks Records(SKG)よりCD(カタログNo. DRMF-14196-2)として2003年に発売。

デジタル配信版もリリースされ、Apple Music/JVC発表では2003年11月11日付で13曲57分のアルバムとしています。

マスタリングはOcean Way/JVC Mastering(ハリウッド)で行われた。

Ocean Wayは高名なスタジオで、Doug Saxら熟練技術者が在籍していたが、担当者は公表されていない。

オリジナルCD収録音源は一般的なサンプリングレート(44.1kHz/16bit)であると思われる。

現在はユニバーサル・ミュージックによる配信で入手可能で、オリジナル音源を元にした大規模なリマスタリング再発は行われていない。

総合評価と意義

Here I Am はバート・バカラックのキャリアにおいて、往年のヒット曲を現代R&Bシンガーであるロナルド・アイズレーに再解釈させた異色作である。

2003年当時、両者とも新作リリースが久々だったため注目を集めました。

歴史的位置づけとしては、ジャズ・スタンダードやブロードウェイ・ポップのカバーが流行していた2000年代初頭(ロッド・スチュワート、ノラ・ジョーンズらの例)において、バカラック楽曲を現代的なバラード編曲で蘇らせた好例といえます。

エンジニアとスタジオ文化としては、キャピトルスタジオのオールドスタイル録音を継承するサイド/シュミットらが起用され、技巧派の演奏・録音が実現している点が興味深い。

ドリームワークスはジョン・マクレインを筆頭にベテラン作曲家やシンガーを起用する方針があり、本作もその一環である。

現代的評価では、バカラック逝去後にあらためて注目されており、ジャズ/ポップ史のコレクター筋では高く評価されるようになりました。

一方で作品全体が非常にゆったりした編曲なため、一般的なR&Bファンの間では賛否がある。

いずれにせよ、バカラックとアイズレーという「正反対とも言える声と曲想」の共演作として、ポップミュージック史におけるユニークなコラボレーションとして位置づけられている。