ページコンテンツ

前回の記事で、メインの電解コンデンサの交換を実践しました。

まだまだスピード制御に関して課題が残っており、詳しくは前回の記事を参照してください。

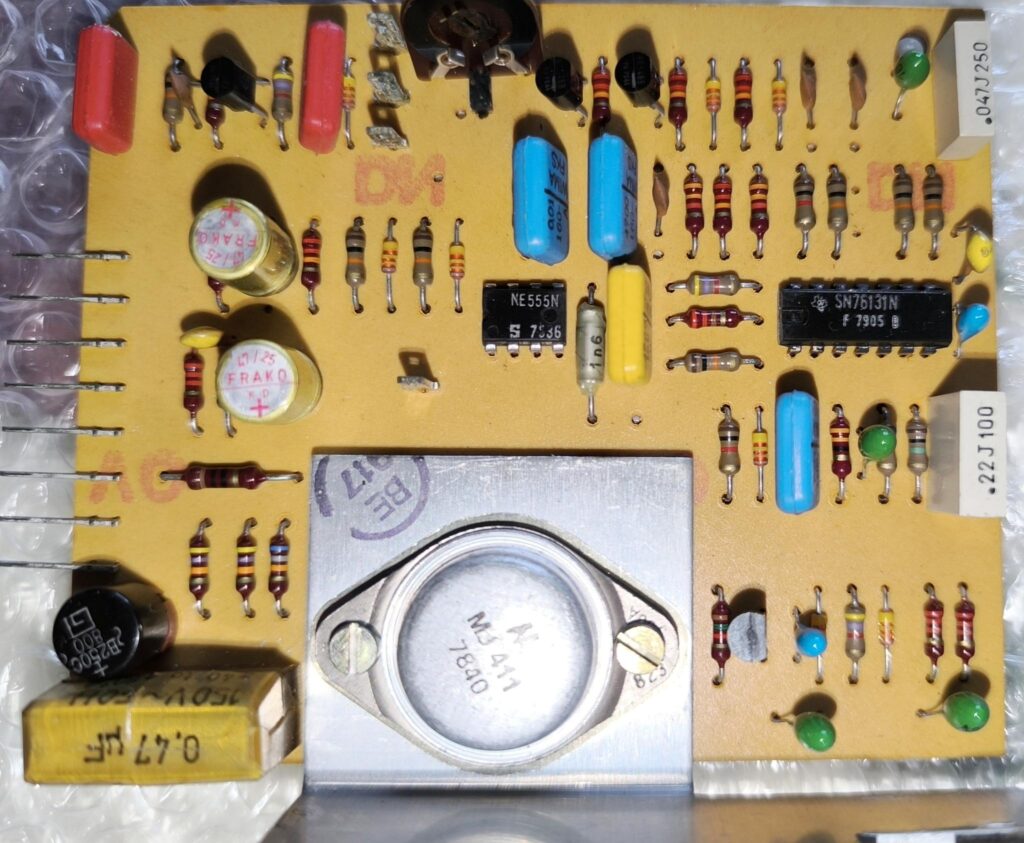

電解コンデンサの交換今回は問題を切り分けて考えるため、Capstan Speed Control基板に絞って整備していきます。

もっとも劣化するパーツである、X2コンデンサの交換で様子をみましょう。

対象:B77 Mk I 系のCapstan Speed Control基板(1.177.325/326/327)。

目的:**RIFA系の経年劣化(ひび割れ・異臭・破裂)**を未然に防ぎ、速度安定性と安全性を回復。

前提:X2=“アクロス・ザ・ライン(L–N間)”専用の安全コンデンサを使用(MKP/275VAC推奨)。

その前にCapstan Speed Control(1.177.325/326/327)基板の全容を解説。

役割(何をしている基板か)

- キャプスタンモーターの回転数を“閉ループ制御”

- 前面の38/19 cm/s 指示(SPEED)と、モーターに付いたタコ(TACHO/FG)信号を使い、誤差を演算→出力段でモーターを駆動

- PLAY許可(PERMIT/ENABLE)が来た時だけ起動し、NE555のスタート制御で滑らかに立ち上げ

写真の一番左端に縦に並んでいる銀色のオスピン列(約14ピン前後)がP1です。

P1で引き出される主な信号

- TACHO+ / TACHO−(モーターのFG/タコ)

- SPEED(38/19の指示線)

- 0V(GND)

- ~AC1 / ~AC2(基板内の整流入力)

- +18 V(ロジック/IC用DCレール)

- TACHO+ / TACHO− … モーターのFG(回転検出)2線。

- SPEED … 38/19 指示の2値入力(極性は機種差あり/0V⇔+基準)。

- 0V(GND) … 基準。

- ~AC1 / ~AC2 … 板内整流用の交流供給。

- +18 V(目安) … ロジック/OPAMPのDCレール(基板内で生成される版もあり)。

- (機種により)PERMIT/ENABLE … PLAY許可信号。

モータ駆動A/Bの太い2線は、PSU基板を中継してモーター端子へ行く個体が多く、見た目はPSUに刺さっていることがありますが、電気的には本基板の出力段直結です。

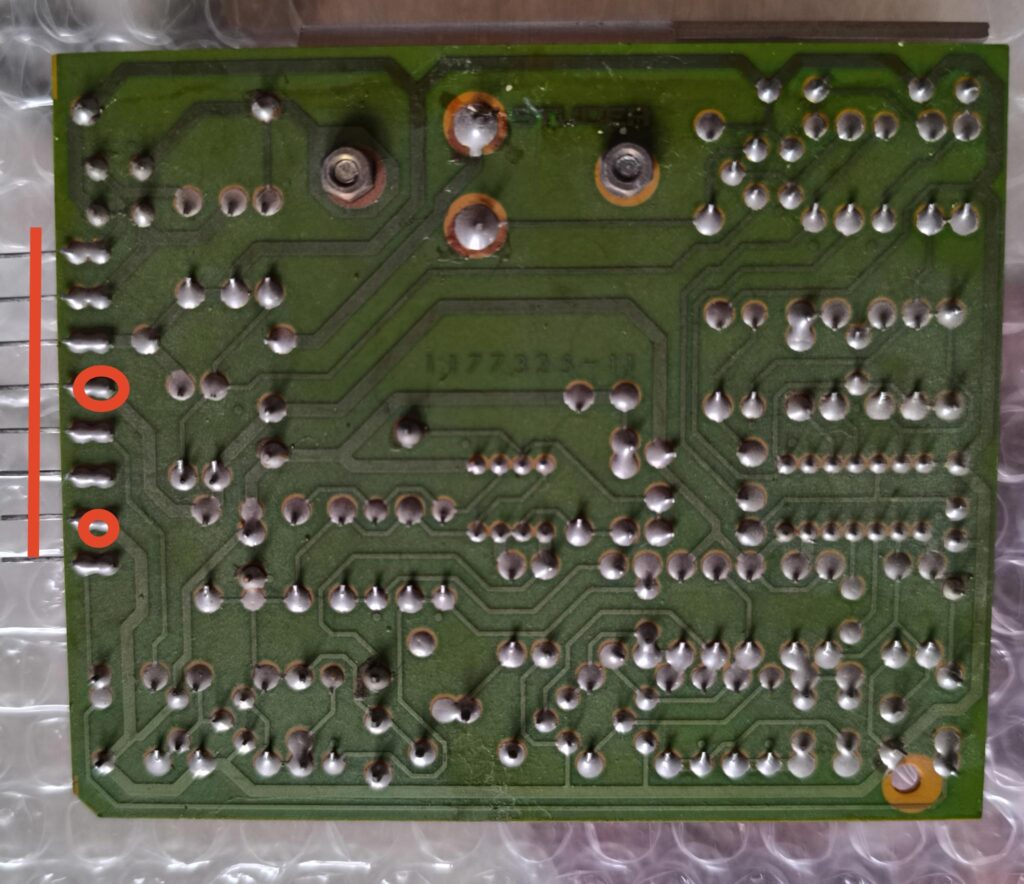

繋がりは裏面を見てみましょう。

赤い線の部分がP1です。

赤い丸で囲ったところが高電流(または電源)系の太配線です。

| ピン | 役割の“カテゴリ”(想定) | こうすれば確定できます(安全順) |

|---|---|---|

| 1(最上) | 0V(GND)候補(太い銅箔に載りやすい) | 電源OFFで、シャーシGNDポイント(基板の大きい丸ランド/GNDバー)と0Ω導通→0V確定 |

| 2 | ~AC(交流供給)候補(太い銅箔→整流へ) | 電源OFFで、基板上のブリッジ整流器の「~」端子に導通→~AC確定 |

| 3 | ~AC(もう一方)候補 | 同上。ブリッジのもう一方の「~」端子へ導通→~AC確定 |

| 4 | +DC(ロジック電源)または0V候補 | 電源OFFで大きな電解コンデンサの“+極”に導通→+DC。0VならGNDへ0Ω導通 |

| 5 | SPEED(38/19指示)候補(細トレース) | 電源ON・DMM DC、0Vに対して2値(0V⇔+基準)で切替わればSPEED確定 |

| 6 | TACHO+候補(細トレース→IC2へ) | 電源OFFで6–7間の抵抗が数十〜数百Ω。電源ONで手回しAC mVが出ればTACHOペア確定 |

| 7 | TACHO−候補 | 上と同じ(ペアで判定)。極性は後述の入替テストで決定 |

| 8(最下) | PERMIT/ENABLE(再生許可)またはNC | STOP→PLAYでH/L遷移が出ればPERMIT。動かないならNC/別信号の可能性 |

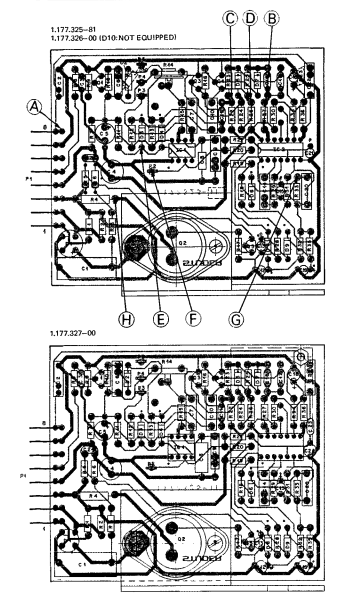

画像引用:Revox B77サービスマニュアル

ただし、この基盤上のパーツを交換する場合は、不具合場所の特定と交換の手間を考えると新しくebayで基盤ごと交換してしまった方が早いです。

そのため、今日は頻繁に劣化するであろうX2コンデンサの交換にフォーカスしていきましょう。

X2交換で期待できる効果

- 起動時の異臭・発煙・ブレーカ落ちリスクの低減

- キャプスタンの暴走・停止といった誤作動の予防(X2クラックが誘因の事例あり)

- 38/19 cm/s 切り替え・立ち上がりの安定化(間接効果:電源ノイズ/パルス抑制)

前回の記事で紹介したスピード制御の課題は今回のX2の交換とはあまり関係がなさそうです。

ただし、ここでX2の交換を急いでいる理由としては、挿すと停止/外すと38固定という症状自体は基板側の不良で起きる確率が高いため、良品基板に載せ替えれば直る可能性は十分あります。

その良品基盤のX2が破裂しているため、X2を交換して再度良品基盤への交換にトライするといった具合です。

| 症状/目的 | X2交換の効果見込み |

|---|---|

| 電源投入時の異臭・ひび割れ・発煙・ブレーカ落ち | 非常に高い(典型改善) |

| 断続的なノイズ混入・ACライン由来のスパイク抑制 | 中~高(改善することが多い) |

| キャプスタンの「一時暴走」※X2がCapstan基板のAC入力で破損/リークしている場合 | 中(該当箇所なら効く) |

| 「ハーネス接続で停止」「外すと38だけ動く」 | 低(多くはTACHO/SPEED/許可の問題) |

| 38/19の切替が効かない(常にFAST側に張り付く) | 低(SPEED線の浮き/断線が主因) |

| PLAYで立ち上がってすぐ失速 | 低~中(整流小ブリッジ/小電解・出力段/GND不良の方が多い) |

B77のどこにX2がいるの?(Capstan Speed Control周辺)

X2コンデンサに関しては、リペアしていると度々目にすると思います。

まずは、基礎知識をつけておきましょう。

パーツを購入するときに見る数値、例えば、275V 0.47uFなどの情報をどう読むか?

まずは、Vに関しては、このX2コンデンサが連続的に印加してよい交流実効電圧(AC RMS)の上限であるわけで、パーツ選びに迷ったら基本的に数値は大きい方がいいでしょう。

X2は、交流100–240 VのL–N間(アクロスライン)専用の安全規格品であり、Revox B77のコンデンサはX2規格じゃないとダメ。

IEC 60384-14準拠で難燃・自己回復・サージ耐量を持ちます。

また、0.47 µF は、読み方をマイクロファラドと読みます。

コンデンサの静電容量であり、電荷を蓄える能力で、Q = C × V(電荷=容量×電圧)の「C」に当たります。

少し脱線しますが、詳しくみていきましょう。

µF(マイクロファラド)の徹底解説

- 読み:マイクロファラド(日本語)。口語で「ユーエフ」と読む人もいます(µをuで代用する文化から)。

- 記号:µF(ギリシャ文字ミュー)。キーボードで打てない時はuFと表記してOK。

- 物理的意味:容量Cは“電荷をどれだけ蓄えられるか”を表す。

- 電荷:Q = C × V

- エネルギー:E = ½ C V²

- 交流での“抵抗”に相当するリアクタンス:Xc = 1 / (2π f C)(周波数fが低いほど、Cが小さいほど電流が流れにくくなる)

0.47 µFを数式で感じる(50/60 Hz)

- Xc(50 Hz) ≈ 1 / (2π×50×0.47×10⁻⁶) ≈ 6.8 kΩ

- Xc(60 Hz) ≈ 5.6 kΩ

⇒ 100 V系での無負荷交流電流は I ≈ V/Xc:- 50 Hzで 約15 mA、230 V系だと 約34 mA。

これがアクロスラインX2の「ハム・スパイク抑え」の働き(反応電流)です。

- 50 Hzで 約15 mA、230 V系だと 約34 mA。

単位換算(覚え方付き)

- 1 F(ファラド) = 1000 mF = 1,000,000 µF = 1,000,000,000 nF = 1,000,000,000,000 pF

- 0.47 µF = 470 nF = 470,000 pF = 0.00000047 F(4.7×10⁻⁷ F)

- ※mFは1000 µFですが、市場では「mF=µF」と誤記されることがあるのでmF表記の部品は要注意。

語源(おまけ)

- ファラド(F):電磁気学の大家 Michael Faraday に由来。

- マイクロ(µ):10⁻⁶を表すSI接頭語(千分の一のさらに千分の一)。

例:1 µF=0.000001 F、1 µm=0.000001 m。

| 代表値 | F(ファラド) | mF | µF | nF | pF | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 0.47 µF | 4.7×10-7 F | 0.00047 mF | 0.47 µF | 470 nF | 470,000 pF | X2でよく使う値(B77) |

| 0.1 µF | 1.0×10-7 F | 0.0001 mF | 0.1 µF | 100 nF | 100,000 pF | 「0.1µ」とも表記 |

| 1 µF | 1.0×10-6 F | 0.001 mF | 1,000 µFではない | 1,000 nF | 1,000,000 pF | mFと混同しない |

| 10 nF | 1.0×10-8 F | 0.00001 mF | 0.01 µF | 10 nF | 10,000 pF | フィルムCの定番値 |

| 100 nF | 1.0×10-7 F | 0.0001 mF | 0.1 µF | 100 nF | 100,000 pF | 0.1µFと同義 |

| 1,000 pF | 1.0×10-9 F | 0.000001 mF | 0.001 µF | 1 nF | 1,000 pF | =1 nF |

| 基準 | → mF | → µF | → nF | → pF |

|---|---|---|---|---|

| 1 F | 1,000 mF | 1,000,000 µF | 1,000,000,000 nF | 1,000,000,000,000 pF |

| 1 mF | 1 mF | 1,000 µF | 1,000,000 nF | 1,000,000,000 pF |

| 1 µF | 0.001 mF | 1 µF | 1,000 nF | 1,000,000 pF |

| 1 nF | 0.000001 mF | 0.001 µF | 1 nF | 1,000 pF |

| 1 pF | 1×10-9 mF | 1×10-6 µF | 0.001 nF | 1 pF |

採用すべき部品(最重要ポイントだけ)

- 値:0.47 µF(= 470 nF) または 0.1 µF(= 100 nF)(実装位置の刻印/図面値に合わせる)

- 規格:X2(IEC 60384-14)/275 VAC(または305 VAC)

- 誘電体:**MKP(polypropylene)**推奨(自己回復性・耐パルスに優れる)

- 代表シリーズ:KEMET R46, WIMA MPX2, Vishay 3382/MKP X2, Panasonic ECQ-U(A/B) 等

- 本体印字で必ず確認:“X2”“275VAC”“ENEC/VDE/UL 等の認証ロゴ”

最小限のチェックリスト(購入前)

- 本体印字に X2 / 275VAC / 規格ロゴ がある

- リードピッチ(多くは 22.5 mm) と外形が基板に収まる

- 値は元と同じ(0.47 µFの箇所に0.68 µFは入れない)

- MKP表示(MKT=ポリエステルは避ける)

工具・下準備

- はんだごて(350–370℃目安)、吸い取り線/ピストン、フラックス

- 無水アルコール・綿棒/ブラシ、収縮チューブ

- ドライバ、ソケットレンチ、ESD手袋

- テスター(DMM):AC/DC、導通、抵抗

実際の交換写真は準備中

取り外し&実装(手順)

A. 既存X2の除去

- はんだ面の2ピンを交互に温め、吸い取り線でクリア。

- 炭化・割れ・フラックス残渣をアルコールで洗浄し、パッドの損傷を点検。

B. 新品X2の装着

- リード成形はストレスリリーフを意識(足を無理に引っ張らない)。

- 部品面の印字が読める向きに立て、足根元までハンダが回るよう実装。

- 近傍にスナバ抵抗(R)が直列にある場合は定数そのままで再実装。

C. 併せてやると効くリフレッシュ

- 小型ブリッジ整流器(1〜2A級)と直後の小電解(100–470 µF / 25–50 V)→劣化著しい場合は同時交換。

- P1コネクタの再半田(クラックが超定番)。

- IC2(Tacho Amp)ソケットの抜き差し清掃(接触不良多発)。